「拡大写本」がどのように作られているか、ご覧になったことがありますか。たかつハートリレー第8回でお訪ねしたのは、北部身体障害者福祉会館で活動をしている「ルーペの会」さんです。

熱気あふれる拡大写本づくりの現場

会場に一歩入ると、私たちはその熱気に思わず、「すごいね!」と顔を見合わせました。20人を超えるメンバーが、テーブルを囲んで作業を進めています。

原稿を確認しているテーブル、製本中のテーブル、パソコンで作業中のテーブル。それぞれに真剣な表情で作業を進めています。その合間には、明るい笑い声も響いてきます。

「拡大写本」は、その名のとおり本の文字を拡大して製本したもの。弱視の方に利用してもらうことが本来の目的ですが、細かい字が見えづらくなった高齢の方からも依頼があるそうです。

拡大原稿を確認中

パソコンで入力作業中

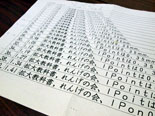

本を拡大する作業は、単にコピー機で拡大するのとは違います。文字の大きさ、一行の文字数や基本の書体を決めて手書きで拡大し、挿絵や図表もできるだけ原本に忠実に位置やサイズを調整しながら拡大して割り付けます。こうして完成した拡大写本は、最終的に1冊の本が何分冊にも。

整った美しい文字が並び一見活字のように見えたものが、何人もの手で書かれた文字であることを知って、私たちはとても驚きました。

一文字一文字、ていねいに読みやすい字を書きます

私も拡大写本を体験してみました

パソコンで拡大する時のコツをきいてみました

一人ひとりの視力にあった教科書を届けるために

ルーペの会の活動の大部分を占めるのが拡大教科書製作で、14年も続いています。各学期に間に合うよう、毎年6月頃と12月頃から製作が始まります。一人ひとりの見え方や見やすさに合わせ、文字の大きさや幅を考え、数パターンの見本を作って本人に見てもらい、ひな形を決定するそうです。

それから、ページを分担して製作に入ります。最近の教科書はカラフルな図や表が散りばめられており、これをわかりやすく拡大するにはとても工夫が必要です。どの教科も、経験豊富なメンバーの知恵が欠かせないということでした。

文字の大きさ見本。教科書は一人ひとりに読みやすいサンプルを提案します

1冊の教科書が9分冊にも