細やかな作業を通して生まれる信頼関係

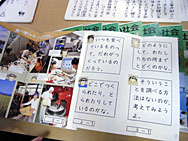

さらに驚いたのは、細やかな確認作業です。一人が音読して、一人が文字を確認する「読み合わせ」、原稿を原本と見比べる「突き合わせ」、原稿を通して読む「通し読み」の3段階の工程を踏むのです。

「子どもたちは、この拡大写本を通して日本語を身につけていくのですから、分かりやすく、正確なものを作る責任があると思うんです。」と、メンバーのみなさんは、声を揃えて語ります。その思いを共有しているからこそ、「私はこの人に全幅の信頼を置いているの。」と一緒に作業中のパートナーを自慢し合える関係が築けるのですね。

製作開始から新学期までは約3ヶ月。メンバーは自宅での作業を個別に進め、会に持ち寄っては確認作業を進めます。子どもたちが新学期からみんなと同じ教科書で授業を受けられるように、力を合わせ、一生懸命作り上げるのだそうです。教科書を送り出す時には、まるでわが子を送り出すかのようないとおしさを感じるということでした。

「ここはこうした方がいいわね」お互いにアドバイスをし合います

書き上げたページを3段階で確かめていきます

最新式のルーペを試して「すごい、すごい!」

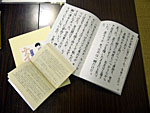

手書きの本の、手作りの温かみ

ルーペの会の拡大写本には手作りの温かみが溢れています。親御さんからお手紙が届くことも。目が疲れず落ち着いて勉強できている、教科書を使って復習しているなど、近況を聞くだけで本当に嬉しくなるそうです。「手書きの譜面が温かくていい」と音楽の教科書も評判だということでした。

そんなルーペの会の活動のきっかけは、前代表が点字サークルの講習会に参加したことから。その後盲人図書館の呼びかけで拡大写本の講習会を開催し、その流れでルーペの会が生まれました。会の名付け親は最初のメンバーのお嬢さんで、幼い頃に視力を失った方だったそうです。

いろいろな拡大写本を届けたい

会では、自主企画を練り、様々な拡大写本に取り組んでいます。

ちょうど製本作業をしていた文庫本も、子どもたちにぜひ読んでほしいと企画。拡大には著者の許可が必要で、今回も了解を得た上で作成しており、完成したら図書館に納入する予定です。「子どもたちにとって本との出会いはとても大切。本好きになってくれたら」と願っているそうです。

詩集を作成中のメンバーは「これは90歳を過ぎて本を出した方の詩集。老人ホームのみなさんにぜひ楽しんでほしくて。」と笑顔で紹介してくれました。

こうした企画を通して、普段読まないような本に出会ったり、いろいろなことを考えたりする機会にもなっているそうです。

「私たちは活動を通していろいろ考えるきっかけや出会いをいただいています。とても感謝しているんですよ。」と代表の横山さんはやさしい笑顔で語ってくれました。

文庫本の拡大写本、多くの人に読んでほしい

製本まで全てが丁寧な手作業