PROJECT

施策紹介

SDGs(持続可能な開発目標)は、誰一人取り残さない持続可能な社会を実現するため、2015年の国連サミットで採択された、世界共通の目標です。

川崎市は「SDGs未来都市」として、持続可能な社会の実現に向け、市民、企業、団体等と連携、協働しながら、様々な課題に取り組んでいます。

戦略的なシティプロモーション

100周年をスタートラインとして

「あたらしい川崎」を生み出していく取組

大正13(1924)年に人口約5万人からスタートした川崎市は、令和6(2024)年7月1日に市制100周年を迎えました。

この歴史的な節目に、市のあゆみや歴史を振り返り、川崎市の発展を支えてきた「多様性」の価値を改めて共有するとともに、

未来に向けた活力ある「あたらしい川崎」を生み出していく新たなスタートラインとするため、さまざまな市民・企業・団体等とともに

オール川崎市で100周年記念事業に取り組んできました。

多くの方々と共創しながら記念事業に取り組んだことにより、多くの市民の皆様に、川崎を知って、関わって、好きになっていただき、「愛着」と「誇り」を

持っていただくとともに、これまでになかった新たな取組やさまざまな市民・企業・団体の皆様と新たなつながりを創出することができました。

記念事業終了後も「あたらしい川崎」を生み出していくため、「100周年記念事業を契機として生まれた多彩な事業」や、

「自らまちに関わり、まちを盛り上げる市民・企業・団体等とのつながり」、「川崎を知って、関わって、好きになり、

向上したシビックプライド」をレガシーとして取組を推進し、さまざまな人たちが川崎に「愛着」と「誇り」を持ち、

つながりあいながら未来にチャレンジするまちを目指します。

担当者の一言

市制100周年という一生に一度しか訪れない事業に、担当職員として携わることができ、とても誇りに思っています。 令和6年11月に市役所通りを両側6車線、約500mに渡って歩行者空間としたチャレンジ「みんなの川崎祭」では、 様々な関係者との調整を重ねて大変でしたが、当日イベントに参加した市民の方々の楽しんでいる様子を見て、 開催して本当に良かったと思いました。これからも、市民から愛される川崎、未来にチャレンジするまちとなるような事業を 企画・実施していきます!

環境に配慮したしくみをつくる

脱炭素社会の

実現に向けた取り組み

令和2(2020)年、川崎市は脱炭素戦略「かわさきカーボンゼロチャレンジ2050」を策定し、

「2050年までにCO2排出量実質ゼロ」を目標に掲げ、市民、企業、行政が連携して脱炭素社会の実現に向けたさまざまな取組を推進しています。

高津区溝口周辺地域を脱炭素モデル地区とする「脱炭素アクションみぞのくち」では、脱炭素化に資する身近な取組や先進的な取組を集中的に実施し、

取組の効果や利便性を実感してもらうことで、市民一人ひとりの環境配慮型のライフスタイルへの行動変容を促進し、脱炭素社会の実現を目指しています。

「脱炭素アクションみぞのくち」などの取組が国に評価され、令和4(2022)年に川崎市は「脱炭素先行地域」に選定されました。

令和5(2023)年10月には再生可能エネルギーの地産地消などを目指す「川崎未来エナジー株式会社」を設立。

令和6(2024)年から市内小中学校や公共施設に再エネ電力を供給しています。

市域での再生可能エネルギー導入拡大のため、令和7(2025)年4月から新築住宅等を対象とした太陽光パネル等の設置に関する新制度もスタートします。

これからも、市民や事業者との協働のもと、地域資産を活用し、川崎市の特性に応じたアプローチで、脱炭素社会の実現に向けて取組を加速していきます。

「脱炭素アクションみぞのくち」のイベント

「まるっとサステナフェスティバル」

担当者の一言

「脱炭素アクションみぞのくち」として、商業施設の再生可能エネルギー100%化や水素ステーション

の設置、市民向けの環境アプリの活用等、様々な取組を推進し、「脱炭素アクション」が身近であることを、学生や市民、事業者の皆様と一緒に広めています。

「脱炭素社会の実現」という大きな課題に様々な主体と取り組めることは、とてもやりがいのある仕事です。

災害から生命を守る

防災対策の推進

100年に1度といわれるようなレベルの風水害が毎年各地で起こっていることに加え、首都直下地震や南海トラフ地震は、いつ発生してもおかしくないと言われています。

市民の方々が安心・安全に暮らせるようにするためには、このような自然災害に向き合い正しく備えることが大事です。皆さんの生命や財産を守るため、広域的な連携を図りながら耐震対策や浸水対策、消防力の強化に取り組むとともに、地域の防災力を高めるため、各区での防災訓練やパンフレットによる啓発等を行い、日頃から地域などで顔の見える関係性を構築し、行政と地域が一体となった、災害に強いしなやかなまちづくりを市役所一丸となって進めています。

令和5年度川崎市総合防災訓練

担当者の一言

災害と一口に言っても、地震や風水害、感染症対策など多岐にわたり、見えてくる課題や取り組みなども日々変化しています。通常時から、危機管理本部だけではなく様々な部署が一丸となって取り組むべき事項が多く、プレッシャーを感じることも多いですが、市民の皆様の生命を守ることに直結しているため、責任感とともに大きなやりがいを感じています。

誰もが安心して暮らせる

地域のつながり・仕組みをつくる

総合的なケアの推進

地域包括ケアシステムとは、誰もが住み慣れた地域で、自分らしく安心して暮らし続けるための仕組みで、例えば、重度の要介護状態となっても自宅等の住み慣れた場所で最期まで自分らしい暮らしができるよう、医療・介護・福祉の専門職や団体、企業、市民等の様々な人たちがそれぞれにできることをして対応することを目指しています。

行政と専門職、団体、企業の連携や地域で活躍する団体の支援、介護予防の取り組み、認知症施策の推進、システムについて知ってもらうための広報等、幅広い事業をおこなっています。

全国的には高齢者を対象としていますが、川崎市では、障害者や子ども、子育て中の保護者等を含めたすべての市民を対象として、取り組みを進めています。

地区カルテ共通フェイスシート

川崎市地域包括ケアシステム広報キャラクターあいちゃん

担当者の一言

「地域包括ケアシステム」と聞くと堅苦しい印象ですが、ご近所同士の挨拶等、ちょっとしたことでも地域のつながりを大切にすることが「地域包括ケア」になります。高齢者の方々の居場所づくりを支援させていただくことで、そんな地域のつながりが今の社会に不可欠であることを学び、仕事に大きなやりがいを感じています。

未来を担う人材の育成

かわさきGIGAスクール構想

川崎市は、「かわさきGIGAスクール構想」を掲げ、令和2年度中に校内に高速大容量の通信ネットワーク環境と義務教育段階の児童生徒1人1台分の

端末を一体的に整備し、令和3年度から授業等に活用し、段階的に指導内容の充実を図っています。

令和6年度は4年目を迎え、各学校で「一人一人の

子どもが主語の端末活用」における授業の改善が行われています。

「かわさきGIGAスクール構想」では、「つながる」をキーワードに、端末を通して様々な「人」・「もの」・「こと」とつながるなかで、未来社会の創り手となる子どもたちに必要な力を育むことを目指しています。

端末を活用した授業の様子

担当者の一言

児童生徒1人1台の端末約12万台を利用するのに必要なアカウントの管理は、大小様々な課題が出てきます。時には予期せぬ事もありますが、それらも含めて1つ1つ丁寧に対応していくことで、児童生徒の学びへと繋がるのだと考えると、責任感とともに大きなやりがいを感じています。

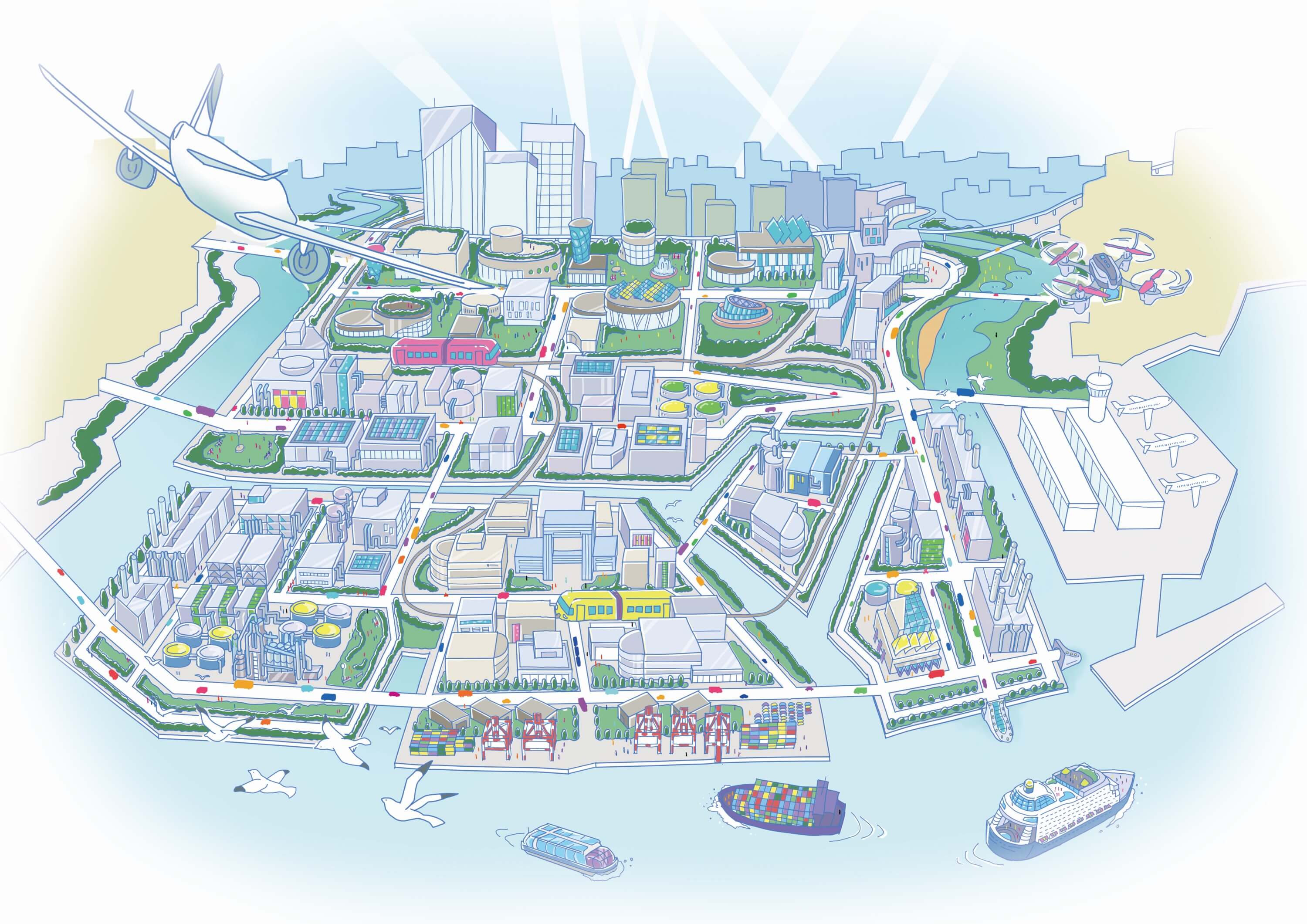

臨海部を活性化する

臨海部の戦略的な産業集積と

基盤整備

川崎臨海部は京浜工業地帯の中心に位置し、石油・鉄鋼・エネルギー・物流など私たちの生活や日本経済を支える企業が多く集積しています。近年では産業のカーボンニュートラル化に向けた取組が進むとともにライフサイエンス分野での世界最高水準の研究開発も進められています。

「力強い産業都市づくり」の中心として、さまざまな産業における技術や人々の連携により、新たなイノベーションを生み、先端技術で地球規模の課題を解決する新しい価値を創出するこのエリアは“川崎市のエンジン”として重要な役割を担っています。

企業をはじめとする関係者とともに策定した「臨海部ビジョン」に沿って様々なプロジェクトを推進していくことで、日本の成長を牽引し世界へ貢献する産業拠点を目指していきます。

臨海部ビジョン~川崎臨海部の目指す将来像~

担当者の一言

川崎臨海部は、素晴らしい技術を持つ企業が多く、知れば知るほどその魅力に引き込まれていくそんなエリアです。業務では多くの企業と連携しながら進めていくため、沢山の方々と出会え、また、企画立案や企業等関係者との調整、プログラムの実施までを担当するなど、大変貴重な経験をさせてもらい、とても楽しく仕事しています!

分権時代にふさわしい大都市制度を提案する

特別市制度の実現に向けた

取組の推進

指定都市制度は制度創設からすでに65年以上が経過していますが、人口減少時代が到来し、また日本経済が停滞する中でも効率的・効果的に行政サービスを提供するには、現在の制度では十分とは言えません。

こうした課題の解決に向け力を入れているのが、「特別市(特別自治市)」制度の実現です。特別市制度は指定都市が新たな基礎自治体として県の区域外となるもので、道府県の持つ権限と責任を担う新たな地方自治体の形です。指定都市は、大都市でありながら住民に密着した基礎自治体であることが特徴です。特別市になることにより、身近な住民ニーズを把握し、それに直接、迅速かつ柔軟に応えることができれば、さらに自主的・自立的なまちづくりが行えるようになると考えています。

この特別市制度の実現には国の法制度化が必要なため、他の指定都市と連携して国への働きかけを行い、また市民の理解を得るための広報活動を行っています。

担当者の一言

地方自治の仕組みを変える、という自治体職員の仕事としては極めてスケールの大きな仕事です。そのためには法制度の理解、現場で起きている課題の把握はもとより、多くの関係者の理解・協力が不可欠です。他の指定都市と連携したプロジェクト会議の運営や国への働きかけ、他部署との連携、市民の方々へ知っていただくための広報活動など、業務は多岐にわたっています。川崎市をどうやってバージョンアップさせることができるのか、チームメンバーと日々ディスカッションをしています。

← 左右にスワイプすることができます →

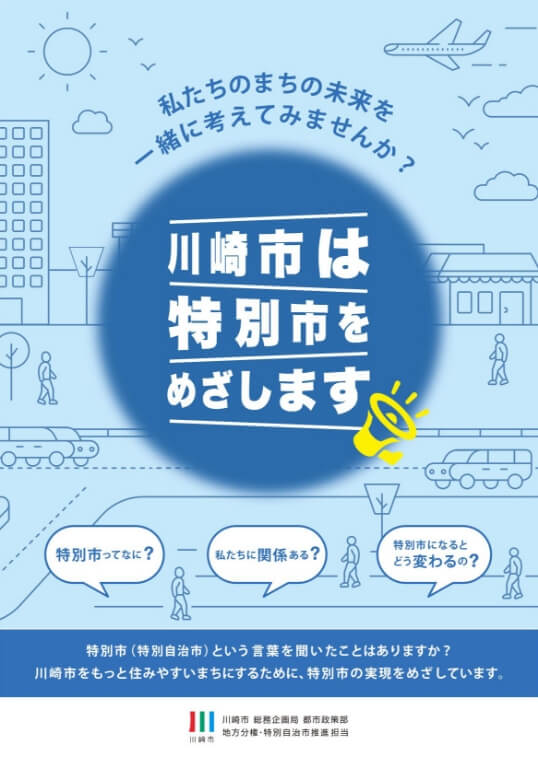

川崎市の組織

令和7年3月1日現在