いろいろねいろ活動記録 Vol.48 音楽ワークショップファシリテーター養成講座「インクルーシブなワークショップを考える」を開催しました!

- 公開日:

- 更新日:

インクルーシブな音楽ワークショップに関心がある音楽家や音楽大学の学生などを対象に、計4日間の講座を実施しました。

障害の有無に関わらず、ワークショップにおいての参加者とのコミュニケーションの取り方を学んだり、実際に子どもたちも参加するワークショップで参加型プログラムを披露するなど、実践的なトレーニングを行ったりすることで音楽家としてのスキルや自信を伸ばすことを目指します。

講師は、イギリスやポルトガルから学んだ最先端の音楽ワークショップを独自の参加型音楽プログラムとして展開する音楽ワークショップ・アーティスト「おとみっく外部リンク」より、3人のアーティストに来ていただきました。

受講生は、音楽大学の学生や既に音楽家として活動している方など、さまざまな音楽経歴を持つ16名が公募で集まりました。

【講座1日目】2025年1月11日(土曜日)

まず、受講者は講師によるワークショップを参加者として体験します。

この日は、NPO法人高津総合型スポーツクラブSELFが主催する、寺子屋「すえなが」、寺子屋「ひさもと」、寺子屋「SAKADO」の3校合同体験活動として、「WeareMusicians!楽器を持てば誰でもミュージシャン♪」と題し、講師がファシリテーターを務めるワークショップとして開催しました。

当日は、小学生15人と保護者の皆さんが参加してくれました。

ワークショップが始まると、まずは全員で円になって、手拍子を隣の人に回していきます。慣れてきたところで、手拍子のスピードを限りなく速くするなどの、身体を動かすワークから始まりました。

歌いながら踊る「フルーツの歌」、参加者も楽器で演奏に参加する「エストニアの歌」と続き、最後は卵型のシェーカーを全員で持って「ブラジルの歌」で終わります。

さまざまな音楽の楽しみ方を体験できるにぎやかなワークショップとなりました。

お昼休憩をはさんで、午後は座学から始まりました。先程のワークショップを講師から振り返ります。

「プログラムの一つ一つには目的や理由があること」「参加者の様子を見ながらリアルタイムで構成していること」「チーム内で臨機応変にフォローし合っていること」などを話しました。

受講生からの質問にも答え、たくさんのアドバイスを共有します。

最後に、子どもや高齢者、障害のある方など、さまざまな参加者を対象としたインクルーシブなワークショップを考えるグループワークを行いました。目的、具体的なプログラムの内容、座るのか、立つのかなど、実践を考えて細かい部分までイメージを膨らませました。

【講座2日目】2025年1月12日(日曜日)

講座2日目となる翌日は、「インクルーシブとは何か?」をじっくり話し合う時間からスタートしました。

講師や受講者でインクルーシブについて意見交換したり、それぞれが思うインクルーシブを発表したりと、より広い視野を持つことにつなげていきます。

午後からはプログラムの具体的な作り方を学びます。

講師からは、プログラムを作るにあたって、事前に参加者の特徴や会場・機材の環境などを把握しておくことや、ワークの目的をしっかり設定することなど、多角的な考え方について説明を受けました。

説明を受けた後は、講師が設定した3曲でグループに分かれ、その曲を使った10分程度のプログラムを考えて発表します。

講師は各グループを回ってアドバイスを与え、発表後には改善点や受講者が難しいと感じた点などを聞き出して、それに対する解決策を提案するなど、実践的なトレーニングとなりました。

この日最後のワークは「リーディング」です。

指揮者は楽器を持った受講者の前に立ち、言葉を発さずに演奏の指示を出します。

非言語コミュニケーションの難しさや、ジェスチャーで分かりやすく伝えるためのポイントなどの学びにつながりました。

【講座3日目】2025年1月26日(日曜日)

2週間ほど間が空いて、講座3日目です。

受講生たちは、この日までに参加型のワークショップ・プログラムを新たに創作する課題が与えられていました。

今回の講座では、受講生は「アイスブレイク」「歌のアクティビティ」「リズムのアクティビティ」の3つグループに分かれ、グループごとに20分間のプログラムを考えます。

会場に集まった受講者は、午後からの発表に向けてプログラムを話し合いながら、内容をブラッシュアップしていきます。

午後になり、各グループのワークショップ・プログラムの発表が始まりました。

各グループの発表に対して、講師からフィードバックします。

「どうしてこの進行にしたのか?」「このワークの時はグループメンバー同士でもっと協力した方が良い」など、さらに良いプログラムにするための具体的なアドバイスを受けます。

次回はいよいよ受講生が実践するワークショップの本番です。

【講座4日目】2025年2月11日(火曜日・祝日)

講座最終日となりました。

この日の講座は、5歳から小学6年生までの子どもたちとその保護者をお客様としてお迎えして、受講生が創作したワークショップ・プログラムを披露します。

各グループで最後の練習を済ませてすぐに、参加者が会場へやって来ました。

受講生たちで参加者をお迎えして、ワークショップが始まります!

まずは「アイスブレイク」グループです。

円になって、腕や腰を伸ばしてストレッチ、深呼吸をします。

太鼓の音が大きくなるのに合わせて立ったり、小さい音になったらしゃがんだりするワークの後は、リーダーの合図に合わせて「手拍子」「足を前に出す」「足を右に出す」「その場でかけあし」のいずれかの動きをします。

最後に、音楽を聴きながら、足踏みと手拍子で前後左右に移動したりと、身体を動かしたりしてポカポカになったワークでした。

次は「歌のアクティビティ」グループです。

参加者は座った状態で演奏を聴き、そのまま一緒に歌ってみます。

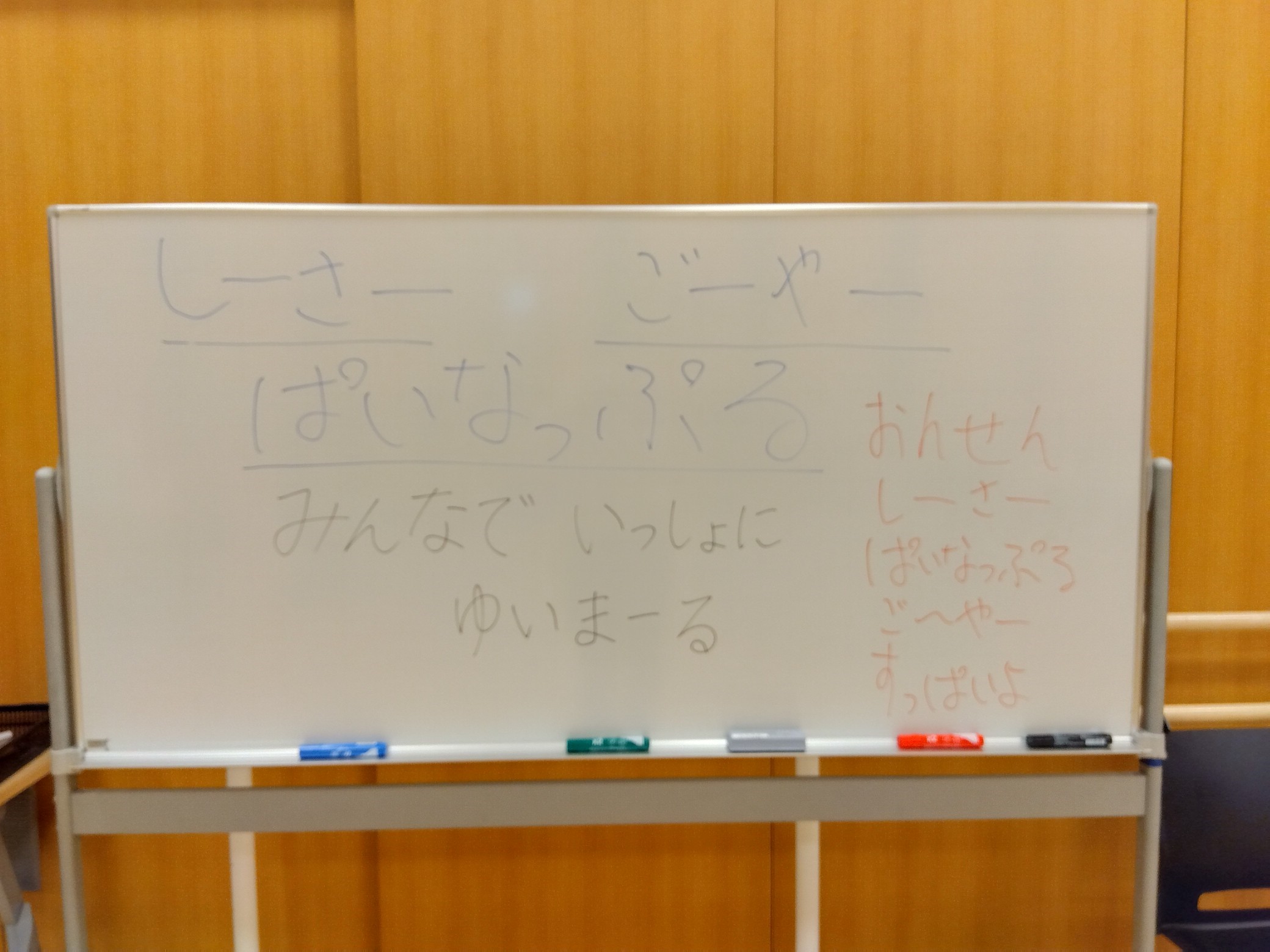

沖縄を思わせるメロディにのせる歌詞のアイデアを募ります。

「温泉」「ゴーヤー」「パイナップル」「シーサー」など挙がったワードをメロディに当て込みます。

歌詞ができたら、今度は楽器体験です。

5つのグループに分けて、ハンドベルやトーンチャイムなどの楽器を渡しました。

鳴らし方を練習したら、みんなで合奏します。慣れてきたら歌いながら楽器も鳴らして、ミュージシャンになったような気分で楽しんだワークでした。

最後は「リズムのアクティビティ」グループです。

まずは、軽快なリズムの演奏からスタートしました。

参加者に、カスタネット、タンバリン、ジャンベのどれかを選んでもらいますが、楽器を手にする前にリズムの練習から始めます。手拍子と声で、楽器ごとのリズムをレクチャーします。

リズムを身体で覚えたら、楽器を渡して練習した後、伴奏と合わせます。

ラテン音楽のリズム「クラーベ」にもチャレンジし、打楽器とリズムに楽しく慣れ親しめるワークとなりました。

これで1時間のワークショップはおしまいです。

参加者一人ひとりがたくさんの音楽体験ができ、充実したワークショップとなりました。

参加者をお見送りしたあとは、引き続き、講師と最後のフィードバックを行います。

受講者からは、「この講座を通じて実践的なトレーニングの重要性を実感できた」「講師の貴重な知識や経験をふんだんに教わることができた」といった感想が寄せられました。

さまざまなバックグラウンドを持つ受講者同士のつながりも生まれ、受講者の学びや気づきにつながる、実りの多い養成講座となりました。

音楽ワークショップファシリテーター養成講座「インクルーシブなワークショップを考える」について

会場:川崎市立高津中学校、多摩区役所生田出張所、カルッツかわさき

日時:2025年1月11日(土曜日)、1月12日(日曜日)、1月26日(日曜日)、2月11日(火曜日・祝日)

参加者:延べ108人(受講生16人及びワークショップ参加者など、4回分の延べ人数)

講師:音楽ワークショップ・アーティスト おとみっく外部リンク

坂本夏樹、桜井しおり、磯野恵美

関連記事

- 音楽ワークショップ・ファシリテーター養成講座(募集は終了しました)

講座に関する情報(日程・講師・プログラムなど)を記載しています。 (参加者の募集は終了しています)

お問い合わせ先

川崎市市民文化局パラムーブメント推進担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-0529

ファクス: 044-200-3599

メールアドレス: 25para@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号175051