【重要】周知の埋蔵文化財包蔵地内において土木工事等を実施する場合

- 公開日:

- 更新日:

周知の埋蔵文化財包蔵地(以下、「遺跡」という。)において土木工事等を行う場合には、事前に文化財保護法(以下、「法」という。)にもとづく手続きが必要です(民間事業の場合:法第93条。公共事業の場合:法第94条)。以下、その手続き等について、説明します。また、フローチャートがありますので、その流れを確認してください。

フローチャート

(1)土木工事等を計画している土地において埋蔵文化財の取扱いが必要かどうかの確認

土木工事等を計画している土地が、遺跡に該当するか、また埋蔵文化財の取扱いが必要かどうかについては、川崎市教育委員会事務局文化財課(以下、「文化財課」という。)や、川崎市都市計画インターネット提供サービス『ガイドマップかわさき外部リンク』等で確認してください。遺跡に該当している場合、事前の法第93条又は法第94条に基づく届出・通知(法第93条につきましては、工事着工60日前まで)の提出が必要です。また届出・通知の提出前に遺跡現存の有無を確認するため、教育委員会による試掘調査の実施が必要となる場合がありますので、できるだけ早い段階での確認と協議をお願いします。

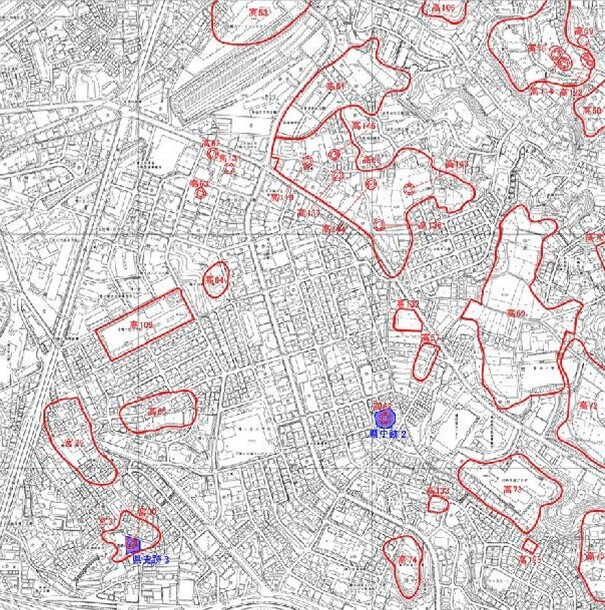

川崎の遺跡(参考地図)

(2)事前の協議

文化財課等で確認した結果、事業計画地が遺跡に該当する場合又は遺跡には該当しないが埋蔵文化財の取扱いが必要であると判断された場合は、文化財課と計画地の取扱いについて協議が必要になります。そのなかで、これまでに調査等が実施されていない土地については、文化財課で現在遺跡がどのような状態であるのかを調べる試掘調査を行います(別途試掘依頼書の提出が必要です)。調査の結果、遺跡が残っていない、又は、遺跡は現存するが工事の影響を受けないと判断される場合には、事前の発掘調査を行う必要はありませんので、法第93条又は法第94条に基づく届出・通知を提出した後、工事着工ができます。しかし、遺跡が現存し、なおかつ予定している工事等によって影響を受けると判断される場合には、その取扱いについて、別途協議を行う必要があります。その取扱いについては、例えば次のような方法が考えられます。

- 土木工事等を行う範囲を、遺跡が現存していない範囲に変更する。

- 計画地内で遺跡が確認された範囲を公園・緑地等に取り込み、遺跡に影響が及ばない現状保存計画に変更する。

- 遺跡の現存が確認された範囲に盛土をする、土木工事等の掘削深度を遺跡に影響が及ばない深度に変更する等の設計変更をして、現状保存を図る。

- 工事に先行して、土木工事等で遺跡に影響が及ぶ範囲の発掘調査を実施する。

なるべく遺跡を地下に保存(現状保存)する1~3のような形が望ましいですが、計画上やむを得ない場合は、最終手段として4の方法となります。発掘調査を行う場合は、遺跡が土木工事等によって壊されることが前提となります。遺跡は一度破壊されてしまうと、二度ともとには戻りません。よって、発掘調査とは、工事実施前に国民共有の財産である遺跡が持つさまざまな情報を記録し、後世に伝えていくために必要となる重要な作業です。

(3)試掘調査の実施

事前の協議の結果、文化財課による試掘調査を実施することになった場合は、依頼書の提出が必要となります。依頼書には、計画している土木工事等の内容が分かる図面等を添付してもらう必要があります。依頼書の提出に合わせ、文化財課と調査日時等の調整を行います。試掘調査の期間は概ね1~2日程度ですが、計画地の面積や遺跡の現存状況等によっては、1~2週間またはそれ以上の期間行う場合もあります。試掘調査の実施後は、教育委員会から速やかに試掘調査結果の通知を送付するとともに、遺跡の現存が確認された場合は、その取扱いについて別途協議を行う必要があります。

注:試掘調査に係る費用負担については、原則、市教育委員会が負担します。

文化財課による試掘調査

(4)法第93条(法第94条)にもとづく届出(通知)

遺跡に該当している場合、事前の協議では、遺跡の状態によってその取扱いはさまざまですが、いずれにしても工事着手60日前までに、民間事業の場合、法第93条に基づく発掘届(土木工事の届出)を提出する必要があります(国・県の機関等の場合は、法第94条に基づく発掘通知)。

(5)発掘調査の実施~遺跡に影響が及ぶ場合~

協議の結果、試掘調査や過去の調査等で、遺跡の現存が確認され、かつ計画される土木工事等により遺跡に影響が及ぶと判断される場合は、工事着手前に発掘調査の実施が必要になります。発掘調査は、川崎市教育委員会が実施する場合と考古学の専門的知識を備えた人等を有する民間の発掘調査組織が実施する場合があります。

後者が発掘調査を実施する場合は、法92条に基づき、発掘調査に着手する日の30日前までに、神奈川県教育委員会教育長あてに届出を提出しなければなりません。

発掘調査は、土木工事等により遺跡を破壊してしまうことを前提に実施するものです。そのため、その調査費用については、原則として、遺跡を破壊してしまう原因である土木工事等を行う者(事業者)の負担となりますので、ご協力をお願いいたします(ただし本市では、個人専用住宅建設や個人の方が行う土木工事等に伴う発掘調査については公費負担で実施できる場合がありますので、文化財課に確認してください)。

老人ホーム建設工事に先立つ発掘調査で発見した縄文時代・弥生時代・古墳時代の竪穴建物等(井田いりの上[神庭]遺跡第5地点)

道路整備事業に先立つ発掘調査(小杉御殿町遺跡第2地点)

(6)工事中等の遺跡発見

現在周知されている遺跡以外でも、新たに遺跡が発見された場合には、その土地の所有者・占有者は法第96条の規定により、その現状を変更することなく、「遺跡の発見に関する届出」を行う必要があります。

この届出により、遺跡として周知化する手続きを行うとともに、遺跡の保護上必要と認められた場合には、通常の遺跡と同様に発掘調査の実施も含めた協議が必要となります。

埋蔵文化財の手続きに係る書類等については、文化財課と事前の協議を行った上で書式を提供しています。不明な点がありましたら、文化財課に問い合わせください。

お問い合わせ先

川崎市教育委員会事務局生涯学習部文化財課史跡・埋蔵文化財担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3306

ファクス: 044-200-3756

メールアドレス: 88bunka@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号168111