地域教育会議について

- 公開日:

- 更新日:

地域教育会議とは

川崎の地域教育会議は、全国で初めてボトムアップ方式の学校教育と社会教育の連携を目指した住民自治の教育参加組織として設置されました。

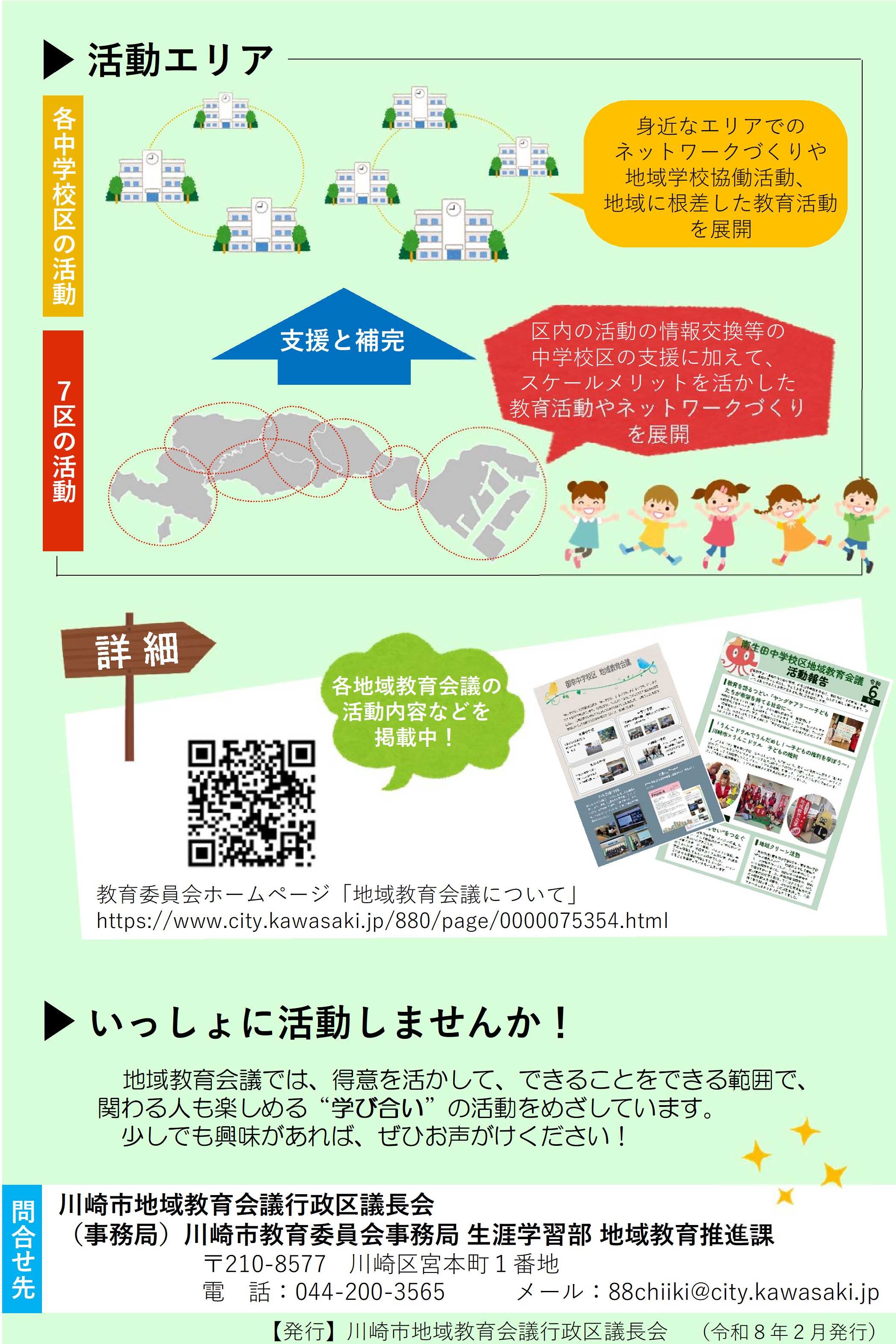

7行政区と51中学校区に、それぞれ設置された地域教育会議で、子どもの支援や学校教育の支援、生涯学習活動などに取り組んでいます。

各地域教育会議の活動詳細については、次のページをご参照ください。

地域教育会議概要

中学校区地域教育会議の役割

住民・保護者・教職員の合意形成を図り、学校運営協議会等と連携しながら学校の運営や活動を支援するとともに、地域における子育て支援や学校と地域の協働を推進、学校を核とした地域づくりや地域ネットワークの活性化を行う組織として機能します。

行政区地域教育会議の役割

中学校区地域教育会議の支援・補完を通したネットワーク化や、行政区全体の生涯学習活動を促進させるための支援とコーディネートのほか、教育行政について地域の人びとと行政との協働を推進する組織として機能します。

地域教育会議 概要資料

川崎市地域教育会議リーフレット(令和7年度版)両面印刷用

地域教育会議の活動内容(社会教育活動と地域学校協働活動)

地域教育会議設立の経緯

1980年代、子どもを取り巻く暴力の嵐が吹き荒れる中で、川崎市でも金属バット両親撲殺事件や野宿生活者殺人事件等が続発しました。

これを受けて「神奈川の教育を考える県民会議」発足に続き、川崎でも1984年「川崎の教育推進事業」の一つとして、「川崎の教育を考える市民会議」が開催されました。この市民会議では、「子ども達のために今、私たちは何をしたらいいのか」をテーマに、2年間にわたり全市242カ所で、総計4万人が集い、6,500件の意見を集約する市民討議が展開されました。

これと並行して川崎の教育推進事業の中で、教育のあり方について調査・研究することを目的に「川崎市教育懇談会」が組織され、1986年にその調査研究結果が「いきいきとした川崎の教育をめざして」として報告されました。これは、「元気」をキーワードに、子ども・大人(親・教員)・地域が連携しつつ、(1)教育の社会化(開かれた学校)、(2)地域の教育化(生涯学習の推進)、(3)行政の市民化(市民の参画)の3つを柱に据えて、新たな教育を推進していく構想を提示したものです。

この中の具体的提言の一つに、地域教育会議の創設がありました。

1988年には行政区で「教育を語る集い」が開催され、1990年から数区ずつ、地域教育会議が立ち上がり、1997年には全51中学校区と全7行政区での地域教育会議がスタートしました。

この間、1992年に中学校区での「教育を語る集い」が、また日本が「子どもの権利条約」を批准した1994年には全市と行政区で「子ども会議」が開催され、翌年には各中学校区でも地域教育会議でも「子ども会議」を開催されました。

その後、社会の変化などもあり80年代のような状況とは大きく変わっていますが、現在も子どもたちを取り巻く課題は多く、子どもたちのために、地域として「できること」や「やりたいこと」はたくさんあります。

発足当時の思いや理念を大切にしたうえで、「子どもがいきいき育つまち おとなも楽しく学べるまち」をめざして、活動を続けています。

組織の概要

中学校区、行政区の地域教育会議は、川崎市から「川崎市地域教育会議行政区議長会」への委託事業として実施されています。

各地域教育会議は、それぞれの規約にもとづいて委員を選出し、川崎市地域教育会議行政区議長会から配分された経費により、子どもたちのために地域の教育力をどのように発揮していくか、各地域の特色や強みを生かしながら検討し、「教育を語る集い」や「子ども会議」をはじめとする事業の開催、調査研究活動、広報活動などを行っています。

関連記事

- 関連要綱

地域教育会議事業実施要綱、地域教育会議行政区議長会設置要綱、地域教育コーディネーター設置要綱の掲載ページです

お問い合わせ先

川崎市教育委員会事務局生涯学習部地域教育推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3309

ファクス: 044-200-3679

メールアドレス: 88chiiki@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号75354