消費者市民社会とは

- 公開日:

- 更新日:

消費者市民社会とは

私たち消費者は、毎日、お金を支払って、さまざまなモノやサービスを購入しています。みなさんは、どのようなことを考えて、その選択を行っていますか?現代社会には、消費行動によってさまざまな社会問題が発生しています。このような状況の中で、私たち消費者が皆、自分自身のことだけを考えて消費活動をしていては、問題は蓄積されていくばかりです。そこで、「自分自身」のことだけでなく、「地球環境」、「社会経済情勢」、「将来生まれる人」のことなども考えながら、消費生活を送ることが、私たち消費者には求められています。このような動きが社会全体に広がって、消費者が社会の発展と改善に積極的に参加する社会を「消費者市民社会」と言います。

川崎市では、平成29年度からの川崎市消費者行政推進計画の中に定めた消費者教育推進計画において、消費者市民社会の形成に向けた消費者教育の推進を掲げており、「消費者市民社会」について、市民の皆様の関心と理解を深めるための啓発を行っていくこととしています。

私たちにできること~具体的な行動の例~

3つのRでゴミを減らす

地域で作られた食品を買う

―地産地消ってなに?―

地産地消とは、地元で生産されたものを地元で消費することです。地産地消は、新鮮で安心な食材が手に入るという消費者へのメリットだけでなく、地域の生産者の収入が増えるなどの生産者側のメリットもあります。また、食材を輸送する距離が短くなることで、輸送中に車から排出される二酸化炭素も少なくなるなど、環境への配慮も行うことができるのです。

公正に取引された商品を買う

―フェアトレードってなに?―

食べ物や衣服が、とても安く売られているのを見たことはありませんか?実は、その中には、開発途上国で生産された商品もあるかもしれません。開発途上国では、その国で作られた商品を安く販売するために、生産者や子どもたちを安い賃金で雇っていたり、劣悪な環境で働かせていたりする場合があります。私たちが手にしている商品は、開発途上国の人たちの過酷な労働や児童労働によって生み出された可能性があるということです。このような事態を生み出さないよう、開発途上国で生産されたものを適正な価格で購入し、生産者の労働環境の改善を目指す貿易の仕組みを「フェアトレード」と言います。フェアトレードの商品を購入することで、その商品を作った見えない生産者や子どもたちを応援することができるのです。

食品ロスを減らす

―食品ロスってなに?―

日本には、食べられるはずなのに捨てられている食品がたくさんあります。こういった食品を「食品ロス」といいます。食品ロスの原因は、食べ残しだけではなく、調理する前に冷蔵庫で賞味期限を迎えてしまったものや腐敗してしまったものなど、さまざまです。食品は、買いすぎず、食べきることができる量だけを購入し、調理に使い切ること、また食べきることを心がけましょう。

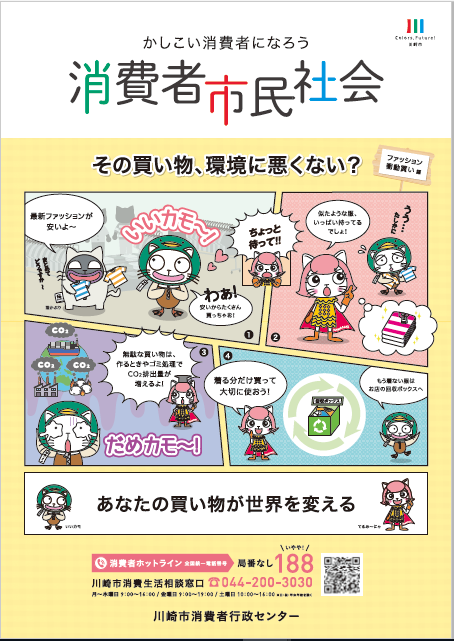

消費者市民社会PRポスター

消費者市民社会「食品ロス編」「ファッション衝動買い編」のポスターを作成しました!

具体的な行動事例を4コママンガで紹介しています。

消費者市民社会PRポスター(食品ロス編)ダウンロード(PDF形式,4.6MB)

消費者市民社会PRポスター(ファッション衝動買い編)ダウンロード(PDF形式,5MB)

より詳しく学んでみよう!

消費者市民社会のことをイラストを使ってわかりやすく説明しています。

パンフレット:消費者市民社会ってなんだろう?(PDF形式,3MB)

動画で学んでみよう!

消費者市民社会について、動画でわかりやすく解説します。

動画で学ぶ消費者市民社会

関連記事

- 動画で学ぶ消費者市民社会

消費者市民社会を15~30秒の動画で紹介しています。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター啓発係

住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9

電話: 044-200-3864

ファクス: 044-244-6099

メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号87593

くらし・総合

くらし・総合 こども・子育て

こども・子育て 魅力・イベント

魅力・イベント 事業者

事業者 市政情報

市政情報 防災・防犯・安全

防災・防犯・安全