平成14年度かわさき版自治基本条例研究準備委員会

- 公開日:

- 更新日:

平成14年度かわさき版自治基本条例研究準備委員会

本研究会では、21世紀の分権型自治システムの構築に向け、市民自治の拡充を図るために必要かつ基本となる仕組みについての検討を行い、今後の「かわさき基本条例」策定に向けた論点の整理・検討を行いました。

メンバー

(座長)

辻山 幸宣 氏((財)地方自治総合研究所理事)

(委員)

人見 剛 氏(東京都立大学法学部教授)

小島 聡 氏(法政大学人間環境学部助教授)

金井 利之 氏(東京大学法学部助教授)

報告書は以下からダウンロードできます。

報告書概要

「かわさき版自治基本条例」の策定にあたって

(1)自治基本条例とは

- 分権時代にふさわしい新たな自治システムを構築する上で必要となる市民と自治機構の新しい関係を明示するもの

- 都市像を描き、都市像を実現するためのツール

(市民が主役のまちづくりを実現するためのツール)

自治基本条例策定の意義

- 市民自治を起点として

- 画一的な法制度の枠組みを越える契機として

- 新しい市民自治理念の波及の場として

- 市民参加の根拠として

- 市職員の意識改革の手段として

(2)自治基本条例の基本フレーム

自治基本条例は、

- 市民の信託に基づいて自治体が事業を遂行するという理念:「価値原則」

- 市民、行政、議会などの具体的な活動の方針や責任の明確化:「機構原則」

- 自治システム実現のためのルール:「運営原則(ガバナンス)」

の3つにわけて検討する必要がある。

「かわさき版自治基本条例」に盛り込むべき事項

(1)価値原則~市民の信託に基づいて自治体が事業を遂行するという理念~

(1)-1 前文(自治体の基本理念と条例の目的)

《他自治体の制定状況》

- 歴史的成り立ち

- まちづくりの考え方

- 自治体と住民の関係

- 条例の目的

等を宣言するものが多い。(12条例中9条例で規定)

《考え方》

基本条例を最高法規と位置づけるならば、憲法と同様に前文を設け、基本条例の制定の経緯や自治体の成り立ち、住民と自治体の関係などについて規定することが望ましい。

→前文の内容と各条文の規定を整理し、矛盾しないようにすることが必要。

(1)-2 基本理念(政策目標・実現すべき価値)

《他自治体の制定状況》

それぞれの基本条例の性格や立法趣旨に即するかたちで規定されており、一定の傾向はみられない。(12条例中11条例で規定)

《考え方》

分権時代における自治体のあるべき姿や市民と自治体との信託関係など、条例を貫く理念を検討すべき。

→条例解釈の混乱を避け、条例の内容が空虚なものとなることを避けるためにも、川崎市の持つ自治制度の検証と理解が必要。

(2)機構原則~市民、行政、議会などの具体的な活動の方針や責任の明確化~

(2)-1 市民の権利規定

《他自治体の制定状況》

- 住民の参加する権利

- 住民の知る権利

- 自治権の保障

を規定するものが多い。また、未成年者の権利を規定した条例もある。(12条例中6条例で規定)

《考え方》

権利保障規定を設ける場合に考えられる基準

- 既に、個別条例等で、具体的権利性が確認されていること

- 個別条例等によって、権利救済等の実効性が確保できる制度が予定されていること

《情報開示請求権や個人情報保護請求権等が該当》

→表裏の関係にある「市民の権利規定」と「行政の行動規範規定」をどのように規定すべきかの議論が必要。

(2)-2 市民の義務規定

《他自治体の制定状況》

- 主体的にまちづくりに努める

- 自分の行動に責任を持つよう努める

等を規定するものが多いが、ほとんどの場合、努力義務規定にとどまる。(12条例中6条例で規定)

《考え方》

次のような規定などが必要であろう。

- 市民がまちづくりへの参加の権利を行使する過程で、市民が互いの行動を尊重しあい、自らの発言と行動に責任を持つこと

- まちづくりへの参加や市民社会の最低限のルールとして、互いの立場を尊重すべきこと

(2)-3 行政、議会に関する規定

《他自治体の制定状況》

- 行政に関する規定

- 議会に関する規定

に分けられるが、議会に関する規定を盛り込むことに慎重な自治体が多い。

《考え方》

基本条例を自治体の憲法と位置づけるならば、自治体の機関である「議会」についての規定を盛り込むことが自然である。

→議会に関する規定を盛り込むためには、議会との密接な意見調整が必要(杉並区では、条例審議の過程において、「区議会議員の責務」に関する条項等が議員提案により加えられている)。

(2)-4 行政区、区役所に関する規定(指定都市としての課題)

《他自治体の制定状況》

他の指定都市において、自治基本条例が策定された例はない。

《考え方》

基本条例という性質からいえば、行政区・区役所に関する個別の争点について詳細に記述することは適当でないと考えられる。

→一定の方向性を基本条例で定めた上で、他の条例等で詳細について定めることが望ましい。

→都市憲章条例には、区行政に関する規定あり。

(3)運営原則~自治システム実現のためのルール~

(3)-1 行政運営の原則

《他自治体の制定状況》

- 市民主権の原則(11条例で規定)

- 総合行政の原則(5条例で規定)

があるが、規定の仕方や内容は、自治体によって異なる。

《考え方》

単なる抽象的な理念にとどまることなく、具体的な制度として規定することが重要といえる。

→「価値原則」に基づく「機構原則」をうまく機能させるための「運営原則」として設計することが必要。

(3)-2 市民との協働

《他自治体の制定状況》

協働のまちづくり等の原則を掲げた上で、参加の具体的な場面等を規定するものが多い。

パブリックコメント制度に言及するものもある。(すべての条例で規定)

《考え方》

抽象的な内容にするのではなく、制度的に担保される具体的な規定を併せた形で盛り込むことが望ましい。

→既存の協働・参加の原則を検証するとともに、参加に関する具体的なルールを規定することが必要。

(3)-3 原則実現のための各種制度

《他自治体の制定状況》

自治体によって規定事項が異なり、「多くの条例で、おおむね規定されているといえる事項」、「複数の条例で規定されているもの」、「その他」の3レベルに分けられる。

《考え方》

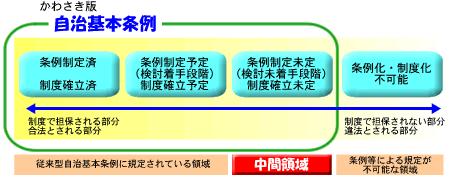

「条例等で制度的に担保されているもの」「新たな制度設計が必要なもの」に分けて考える必要がある。

→基本条例の実効性を担保する制度の検証作業(個別条例との照合)、既存の条例の総合化、昇格すべき条例の抽出作業が必要。

《新たな制度設計が必要なものの例》

政策評価、住民投票、パブリックコメント等

(3)-4 権利救済に関する規定

《他自治体の制定状況》

- 苦情の審査義務

- 意見・要望・苦情等への応答義務等

- 救済機関の設置

に関する規定がある。(12条例中3条例で規定)

《考え方》

既往の制度を規定するとともに、総合化した制度の構想(部局を横断した総合的な相談・苦情処理機関の設置や審査会等の第三者機関の拡充等)を盛り込むことは可能である。

→川崎市の持つ救済制度の実態や機能の検証・確認作業が必要。

(3)-5 国や他の自治体等との関係に関する規定

《他自治体の制定状況》

- 他自治体や国との関係に関する規定

- 国際間の連携・交流に関する規定

等の例がある。(12条例中8条例で規定)

《考え方》

単に宣言として協力関係を述べるものについては、あまり意味がないと考えられるため、規定を盛り込むべきかどうかについて議論すべき。

(4) その他

(4)-1 最高法規性に関する規定

《他自治体の制定状況》

- 制度として最高法規性を規定

- 含意として最高法規性が導けるもの

等、規定の内容は多様である。

《考え方》

基本条例が地方自治体の最高法規であることを明文化する必要があるか、必要があるとしたらどのように規定すべきかについて、慎重に検討すべき。

(4)-2 見直しに関する規定

《他自治体の制定状況》

条例施行後に条例の規定内容等について、見直しの期間や方法等を具体的な形で予定している例がある。(12条例中2条例で規定)

《考え方》

基本条例を不断に見直すことの必要性(軟性の条例)、基本条例が硬性の条例であることの必要性について具体的に検討した上で、規定を設けることの是非を判断すべき。

今後の課題

1.基本条例に盛り込む事項の制度的担保

基本条例の検討にあたっては、自治体の制度として担保されていない部分についても、規定として盛り込むことが必要→『中間領域』をいかに規定すべきか!

2.市民のルールとしての基本条例

「市民が行政に信託する」ことを規定するだけでなく、「市民が市民に信託(契約)する」という形も考えられる。→『市民間の協働のルール』を規定できれば画期的!

お問い合わせ先

川崎市市民文化局コミュニティ推進部協働・連携推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2168

ファクス: 044-200-3800

メールアドレス: 25kyodo@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号6496

くらし・総合

くらし・総合 こども・子育て

こども・子育て 魅力・イベント

魅力・イベント 事業者

事業者 市政情報

市政情報 防災・防犯・安全

防災・防犯・安全