プラスチック製容器包装とは

- 公開日:

- 更新日:

『プラスチック製容器包装(プラ容器)』とは

容器包装リサイクル法(「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」。以下「容リ法」)で対象とされた「容器包装」 です。

容リ法でいう「容器包装」 とは、商品を入れる「容器」及び商品を包む「包装」(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む)であり、商品を消費したり商品と分離した場合に不要となるものです(法第2条第1項参照)。

川崎・幸・中原区にお住まいの方は、「プラスチック資源」の分別収集を開始しています。詳細は「【川崎区・幸・中原区にお住まいの方へ】「プラスチック資源」の収集が始まっています」をご覧ください。

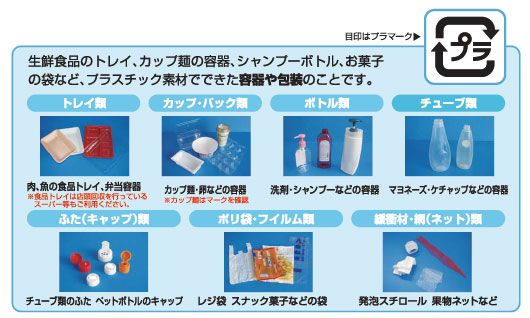

プラスチック製容器包装の例

プラスチック製容器包装の判断

容リ法は、家庭から出るごみの多くが商品を入れたり包んだりするものだったことから、その容器となるもののリサイクル制度を作り、家庭から出るごみの量を減らすことと、再生資源を無駄にしないように作られた法律です。

そのため、素材がプラスチックであっても、プラスチック製容器包装として分別する場合と普通ごみ(または粗大ごみ)で出す場合があります。

以下は公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会のページ外部リンクからの抜粋です。

(1)「容器」または「包装」に該当するかどうか

- 「物を入れ、または包むもの」といえるかどうか

- 他の部分と一体となって「物を入れ、または包むもの」の一部として使用されるもの(栓・ふた・中仕切り等)

他の部分との物理的な一体性や商品を保護または固定する機能の有無などの観点から判断されます。

(2)「商品の容器及び包装」に該当するかどうか

- 中身が「商品」であるかどうか

「商品の一部」とみなされるもの(例:飲料パックのストロー、弁当のスプーンや割り箸、説明書、保証書など)の容器包装、中身の商品と一体性を有するもの(商品の販売時に提供されるレジ袋や紙袋)なども該当します。

(3)商品が消費されたり、または商品と分離された場合に不要となるものかどうか

- その商品を購入した後、中身と分離されるものであるかどうか

- その商品を消費した後、容器または包装が不要になるかどうか

他の部分との物理的な一体性や商品を保護または固定する機能の有無などの観点から判断されます。

分別したプラスチック製容器包装のゆくえ

市が委託した民間事業者が収集し、パレット、マンホールの蓋、合成ガスなどに生まれ変わります。

関連記事

- 公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会外部リンク

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」についての解説

- 環境省 3R容器包装リサイクル法外部リンク

環境省による、容器包装リサイクル法の解説ページ

お問い合わせ先

川崎市環境局生活環境部収集計画課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話044-200-2583

ファクス044-200-3923

メールアドレス30syusyu@city.kawasaki.jp

粗大ごみ受付センター(粗大ごみの申込・問合せ)

一般加入電話0570-044-530

携帯・IP電話044-930-5300

ファクス044-930-5310(電話・インターネットで申し込みができない方)

コンテンツ番号38169

くらし・総合

くらし・総合 こども・子育て

こども・子育て 魅力・イベント

魅力・イベント 事業者

事業者 市政情報

市政情報 防災・防犯・安全

防災・防犯・安全