放射性物質検査

- 公開日:

- 更新日:

目的・概要

本研究所ではチェルノブイリ原子力発電所の事故後、平成元年から市内に流通する輸入食品について、放射性セシウム(セシウム134とセシウム137)の検査を行ってきました。

そして、平成23年度以降は、平成23年3月に発生しました福島第一原子力発電所の放射性物質漏えい事故を受けて、関係部局の依頼に基づき、市内に流通する食品や市内産の農産物、学校給食などについて、放射性セシウムの含有量が食品衛生法の基準に適合しているかを検査しています。

また、市内に供給される水道水、川崎港の海水及び生息する魚介類等についても、放射性セシウムの検査を実施しています。

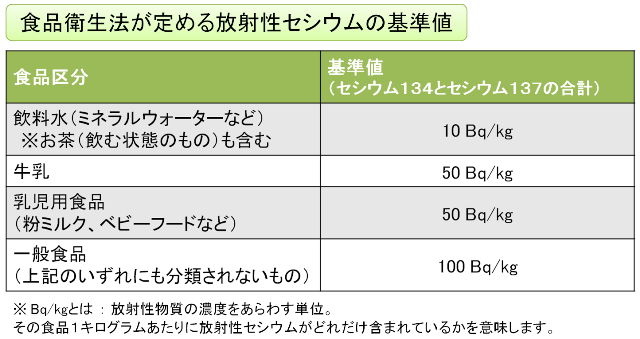

食品中の放射性セシウムの濃度は食品衛生法で規制されており、上記の基準値を超える濃度の放射性セシウムを含んではならないと定められています。

食品中の放射性物質への対応については、厚生労働省のホームページ外部リンクで詳しく説明されています。

方法

食品中の放射性セシウム検査

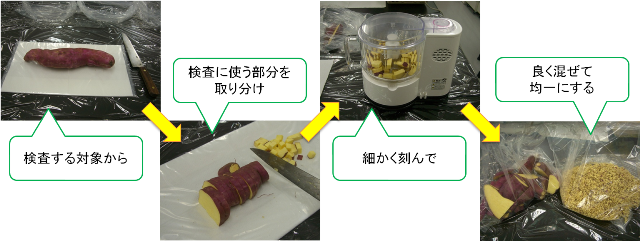

(1)検査対象の前処理

検査を行う食品等から、主に食べる部分を測定対象として取り分け、細かく刻んで均一になるよう混ぜます。

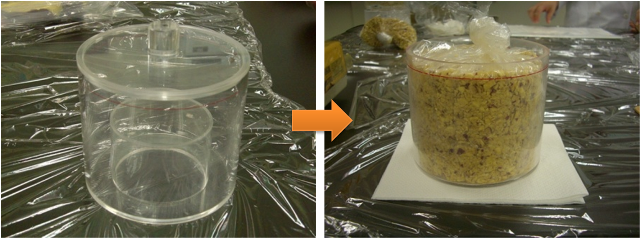

(2)測定容器への充填

マリネリ容器という専用の測定容器に、細かく刻んだ測定対象を詰めます。

マリネリ容器とは

ゲルマニウム半導体検出器で放射性物質の検査を行う際に使用する測定容器です。底にくぼみがあり、その部分に検出器が入ります。正確な測定のためには、この容器に測定対象を隙間なく詰める必要があります。

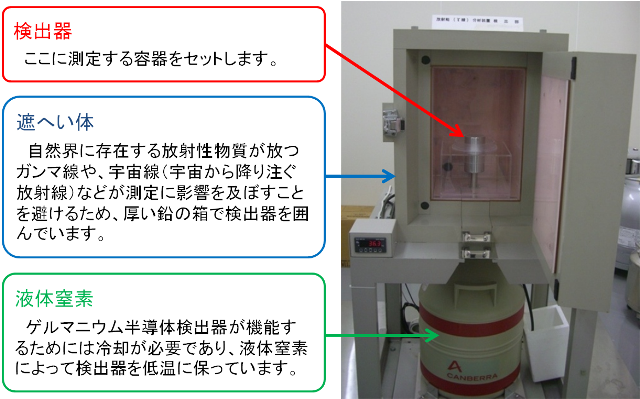

(3)測定

ゲルマニウム半導体検出器という装置を使用して、測定対象に含まれる放射性セシウムの濃度を調べます。

ゲルマニウム半導体検出器とは

放射線にはアルファ線、ベータ線、ガンマ線などがあり、放射性物質の種類によって放出する放射線が異なります。そして、放射線を測定するに当たっては、放射線の種類に応じた検出器を使用する必要があります。

ゲルマニウム半導体検出器は放射線のうち、ガンマ線を検出することが可能な装置です。マリネリ容器に詰めた測定対象から一定時間に放射されるガンマ線のエネルギーと回数を測定することで、その測定対象に含まれるガンマ線を放出する放射性物質(ヨウ素131(注1)、セシウム134、セシウム137、カリウム40(注2)など)の種類と濃度を知ることができます。

(注1) ヨウ素131は放射線を出す能力(放射能)を持つヨウ素の一種であり、原子力発電所の事故等で放出される場合があるほか、医療に用いられることもあります。

(注2)カリウム40は天然に存在する代表的な放射性物質であり、生物にとって必須のミネラルであるカリウムの中に一定の割合で含まれています。

関連記事

- 市の放射能(放射線)測定結果について

川崎市が実施している放射性物質・放射線に関する測定の結果を掲載しています。

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局健康安全研究所

住所: 〒210-0821 川崎市川崎区殿町3-25-13 川崎生命科学・環境研究センター(LiSE)2階

電話: 044-276-8250

ファクス: 044-288-2044

メールアドレス: 40eiken@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号51431

くらし・総合

くらし・総合 こども・子育て

こども・子育て 魅力・イベント

魅力・イベント 事業者

事業者 市政情報

市政情報 防災・防犯・安全

防災・防犯・安全