残留農薬検査

- 公開日:

- 更新日:

目的・概要

健康安全研究所では、市内に流通する食品(輸入食品や市内産を含む国産の農産物や畜産物など)を対象に食品衛生法に基づき残留農薬検査及び動物用医薬品検査を行っています。

人の健康に害を及ぼすことのないよう全ての農薬※1・動物用医薬品※2(以下、農薬等とする)について残留基準が設定され、その基準を超えて残留する食品の販売、輸入などは禁止されています※3。

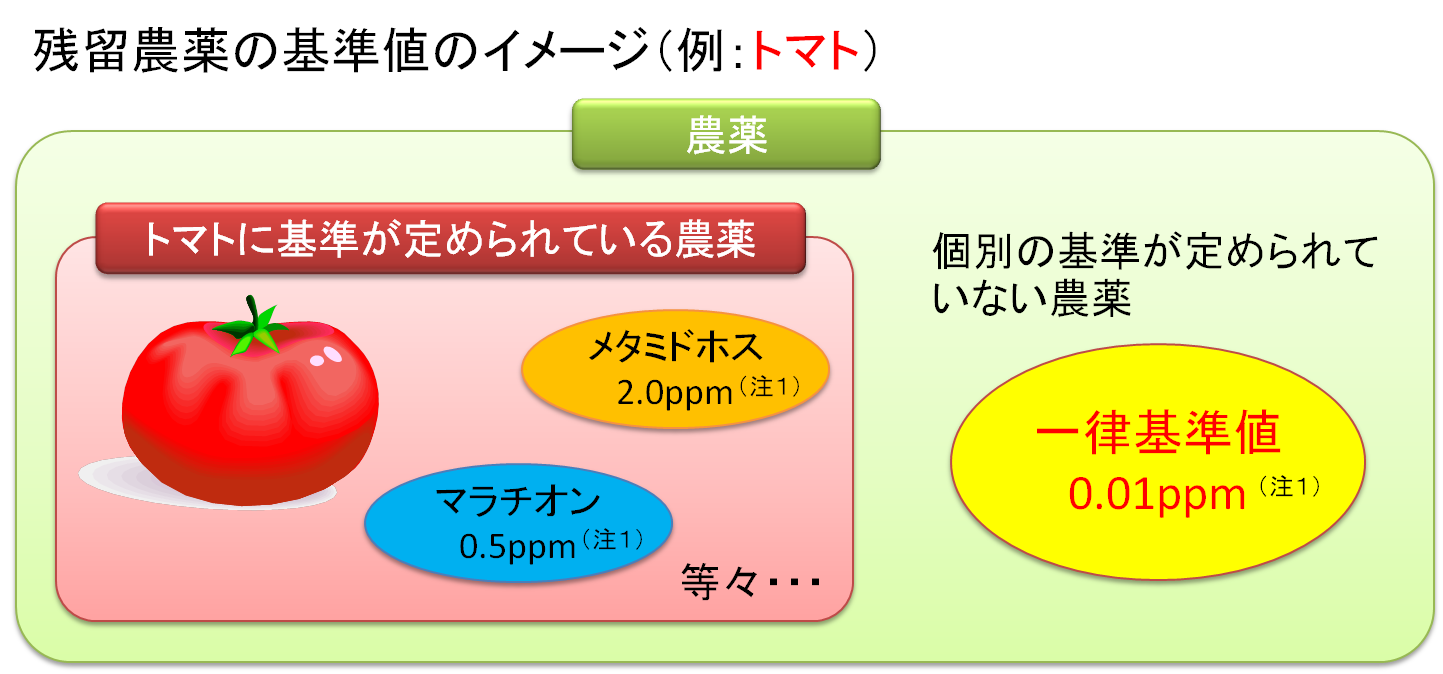

農薬等の残留基準は個別に基準が定められている場合にはそれぞれの基準値が適用される一方、個別の基準がない農薬等(食品に含有されてはならない※4とされる物質や「不検出」と定められる物質は除く)には一律の基準値が適用されます。これにより全ての農薬等が規制の対象となっています。

※1:作物の病気の予防・治療や雑草の防除等により農作業の負担を軽減するために用いられる物質や微生物のこと。

※2:動物の疾病の予防や治療等を目的に使用する医薬品のこと。

※3:詳しくは厚生労働省ホームページ外部リンクを参照してください。

※4:抗生物質や抗菌性物質は含有してはならないとされています。

[詳しくはこちら外部リンク(食品、添加物等の規格基準 (昭和34年厚生省告示第370号)-抄-)]

また、2008年の中国産冷凍餃子にメタミドホス等が混入した事件、2013年末の冷凍グラタンやピザ等にマラチオンが混入した事件など、農薬を原因として人の健康を害する恐れのある事件・事故が突発的に発生した場合には、市民の皆様が食べた食品等について、より迅速な農薬の検査を行っています。

方法

農産物の残留農薬検査

(1)サンプリング

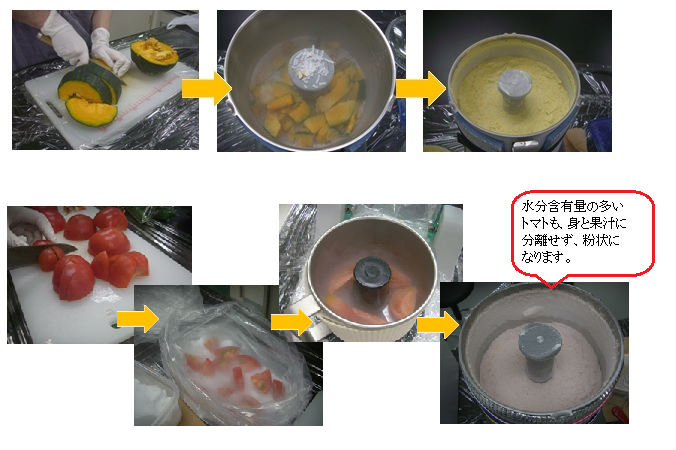

検査に使う部分は厚生労働省が定めており、基本的に可食部ですが、バナナやグレープフルーツの表皮など可食部以外を含むこともあります。細かく刻んで均一になるよう混ぜ合わせる必要がありますが、食品によっては水分と分離してしまうため、当所ではドライアイスを用いた凍結粉砕法を採用しています。これによりパウダー状の均一な試料が得られ、さらに極低温で粉砕することで、熱や酵素による農薬成分の分解や変性を抑制します。

また、食肉は筋肉や脂肪等、部位によって基準値が異なるため、混在しないように採り分けます。

(2)抽出

サンプリングした試料に有機溶媒を加え、破砕しながら激しくかき混ぜることにより、有機溶媒に農薬や動物用医薬品の成分を抽出します。

(3)精製

抽出液には食品由来の色素や脂肪酸など、測定を妨害する成分が多く含まれています。分液ロートや固相カラム等を使用して精製し、これらの妨害となる成分を除去します。

写真3 精製操作

(4)測定

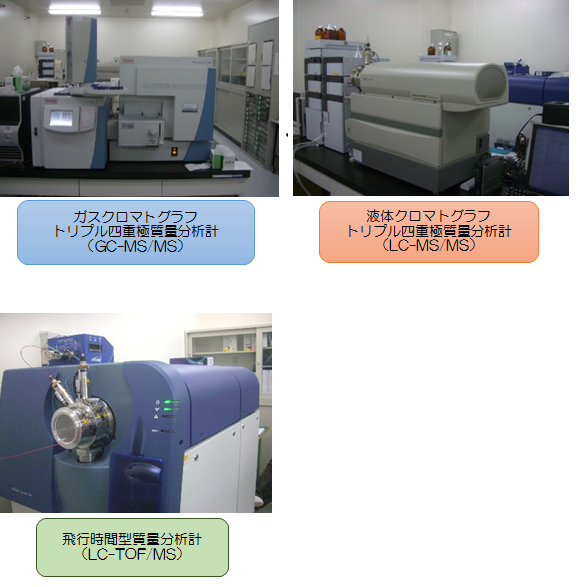

精製した抽出液は、ガスクロマトグラフトリプル四重極質量分析計(GC-MS/MS)や液体クロマトグラフトリプル四重極質量分析計(LC-MS/MS)、飛行時間型質量分析計(LC-TOF/MS)等の高精度の機器を使用し、多成分の農薬や動物用医薬品の一斉分析を行います。

写真4 分析機器

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局健康安全研究所

住所: 〒210-0821 川崎市川崎区殿町3-25-13 川崎生命科学・環境研究センター(LiSE)2階

電話: 044-276-8250

ファクス: 044-288-2044

メールアドレス: 40eiken@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号51527

くらし・総合

くらし・総合 こども・子育て

こども・子育て 魅力・イベント

魅力・イベント 事業者

事業者 市政情報

市政情報 防災・防犯・安全

防災・防犯・安全