ウイルス検査

- 公開日:

- 更新日:

目的・概要

感染症発生動向調査

感染症のまん延を防止するため、川崎市内の定点医療機関で採取された検体から、遺伝子検査やウイルス分離培養によりウイルスの同定を行い、市内でどんなウイルスが流行しているかを調査しています。(例)感染性胃腸炎、インフルエンザ、 手足口病、無菌性髄膜炎、咽頭結膜熱等

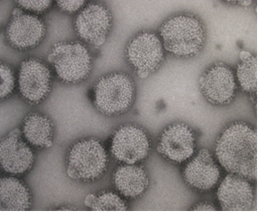

インフルエンザウイルスの

電子顕微鏡画像

食中毒ウイルス検査

ウイルスが原因となる食中毒は主にノロウイルスの感染によって引き起こされます。

ノロウイルスは冬季に発生が多く、ウイルスが蓄積された生ガキ等の食品や患者の便、嘔吐物が原因となり、腹痛、下痢、嘔吐などの胃腸炎症状が起こります。

食中毒の原因を調査するため、患者の便や原因と疑われる食品について遺伝子検査を行います。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19) ゲノムサーベイランス

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の検査を行っています。

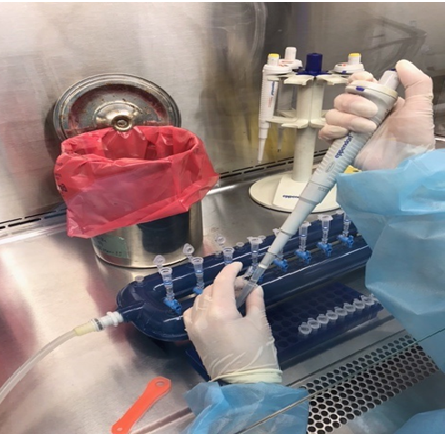

検体の開封・処理は、普段検体を取り扱う実験室よりも安全性の高いバイオセーフティーレベル3(BSL-3)実験室で行っています。ウイルス遺伝子を抽出した後、リアルタイムPCRにて新型コロナウイルスを検出しています。

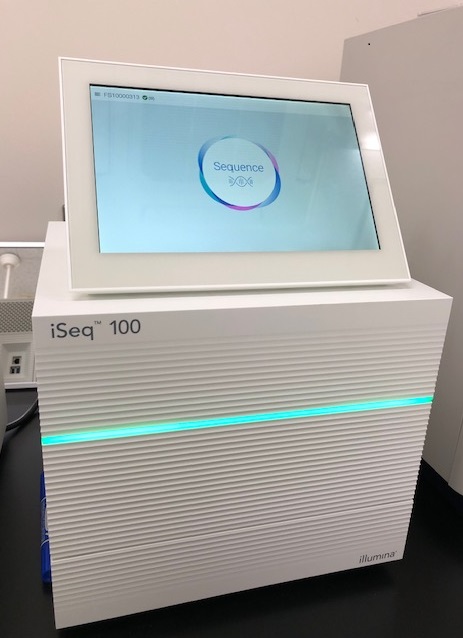

さらに、次世代シーケンサーを用い、新型コロナウイルスの全ゲノム解析を実施し、ウイルス型別や変異株の発見に活用し、流行状況を把握しています。

BSL-3実験室での検体処理の様子

リアルタイムPCR装置

次世代シーケンサー

蚊媒介感染症対策に係る蚊捕集調査

感染症の中には昆虫によって媒介される感染症があり、蚊は人に感染症を媒介する昆虫の一種です。

蚊によって媒介される感染症として、デング熱、チクングニヤ熱、ジカウイルス感染症、ウエストナイル熱、日本脳炎等があります。

こうした感染症の流行を早期に把握するため、市内各所で捕集された蚊の種類を同定し、蚊が感染症を引き起こす可能性のあるウイルスを保有していないかどうかを検査しています。

市内で捕獲されたヒトスジジシマカ

健康安全研究所での

蚊捕集調査の様子

検査方法

(1)PCR検査

検体(咽頭拭い液、血液、尿、便、食品等)から専用の試薬を用いてウイルス遺伝子を抽出し、PCRによりウイルス遺伝子を増幅させます。

また、より迅速にウイルス遺伝子を検出できるリアルタイムPCRを実施することもあります。

ウイルス遺伝子を抽出している様子

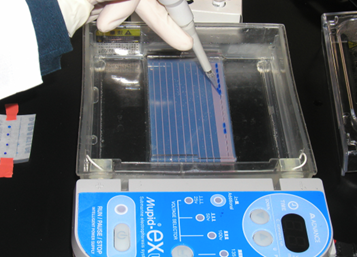

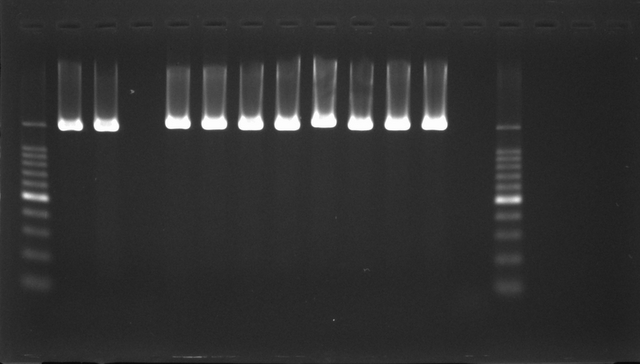

PCRで増幅させたウイルス遺伝子は、電気泳動を実施した後、UV照射写真撮影により目的とするウイルス遺伝子が増幅したかどうか増幅バンドの有無を確認し、検体が陽性か陰性かを判断します。

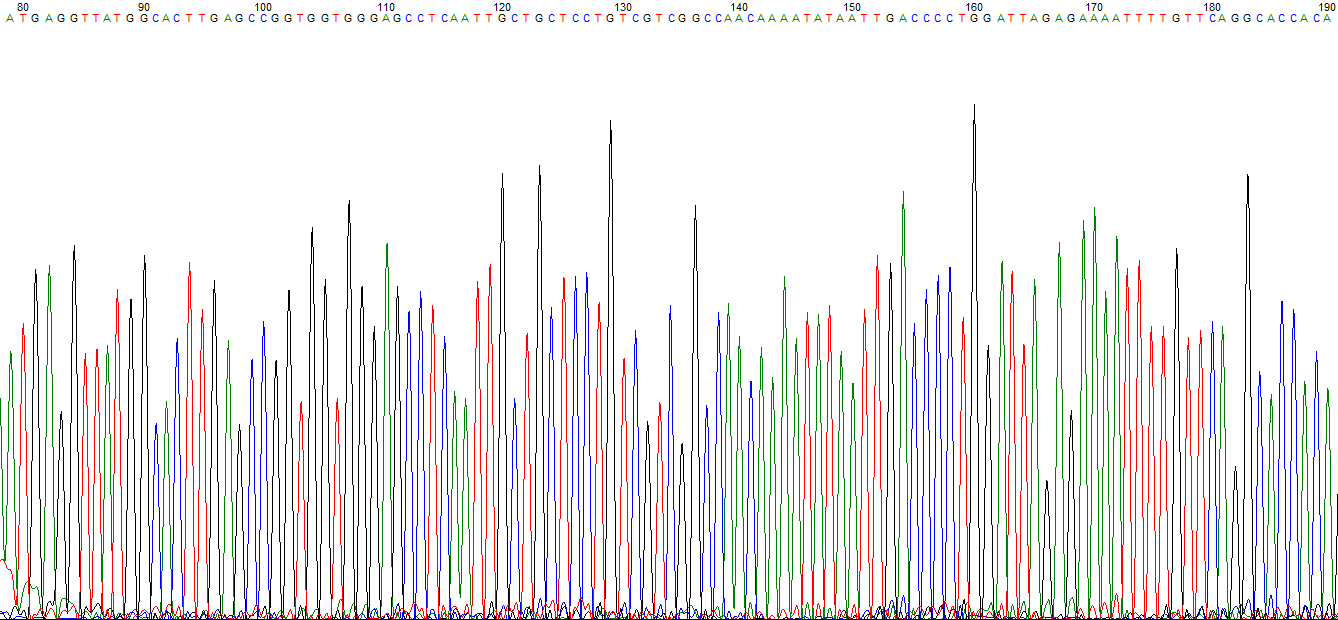

ウイルスについてより詳しく調べたい場合は、シーケンサーや解析ソフト等を用いて遺伝子配列を解読します。

遺伝子配列を調べることにより、ウイルスの型別、過去に流行したタイプのウイルスとの比較や変異箇所の有無といった疫学解析に有用なデータを得ることが出来ます。

電気泳動作業の様子

専用ゲル(寒天)に増幅遺伝子産物を注入している

UV照射写真撮影によって増幅遺伝子産物が発光している様子

シーケンサーによって検出されたウイルスの遺伝子配列

(2)ウイルス分離培養検査

人に感染し症状を引き起こしているウイルスを特定するために、細胞を用いた分離培養を行います。

ウイルスは特定の生きた細胞内で増殖するため、ウイルスを含んでいると考えられる検体を細胞に接種し、ウイルスを培養します。ウイルスが細胞の中で増殖すると、細胞変性効果(CPE)という変化が現れ、顕微鏡下で確認することができます。ウイルス及び接種する細胞によりCPEの形態も異なり、そこからウイルスを推定することができます。

分離培養後、培養上清を用いて遺伝子検査や赤血球凝集抑制試験等の追加検査を行い、ウイルスの種類を同定していきます。

細胞培養中のプレート

赤血球凝集抑制試験中の様子

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局健康安全研究所

住所: 〒210-0821 川崎市川崎区殿町3-25-13 川崎生命科学・環境研究センター(LiSE)2階

電話: 044-276-8250

ファクス: 044-288-2044

メールアドレス: 40eiken@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号51528

くらし・総合

くらし・総合 こども・子育て

こども・子育て 魅力・イベント

魅力・イベント 事業者

事業者 市政情報

市政情報 防災・防犯・安全

防災・防犯・安全