電気火災にご用心!!(消防うどんの作り方)

- 公開日:

- 更新日:

ページ内目次

電気火災が多発しています

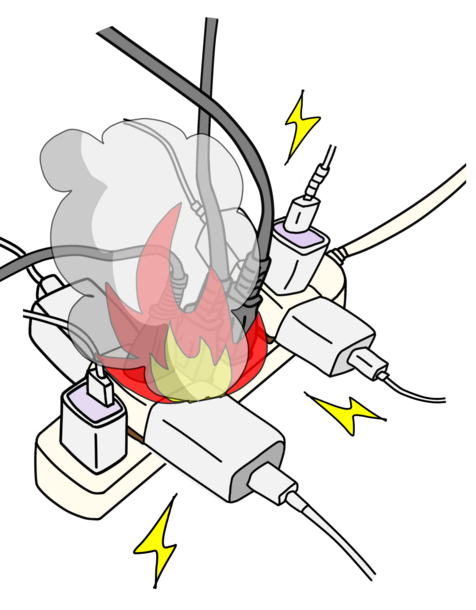

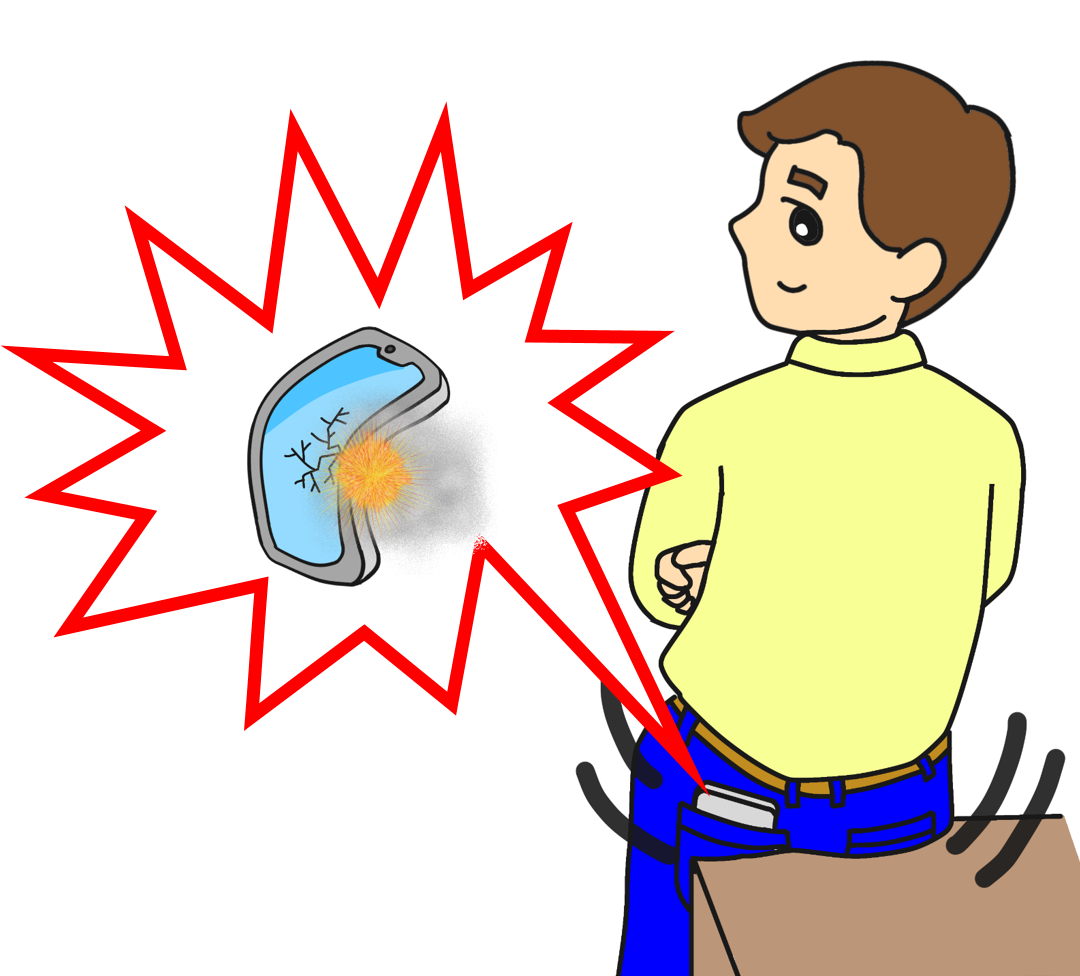

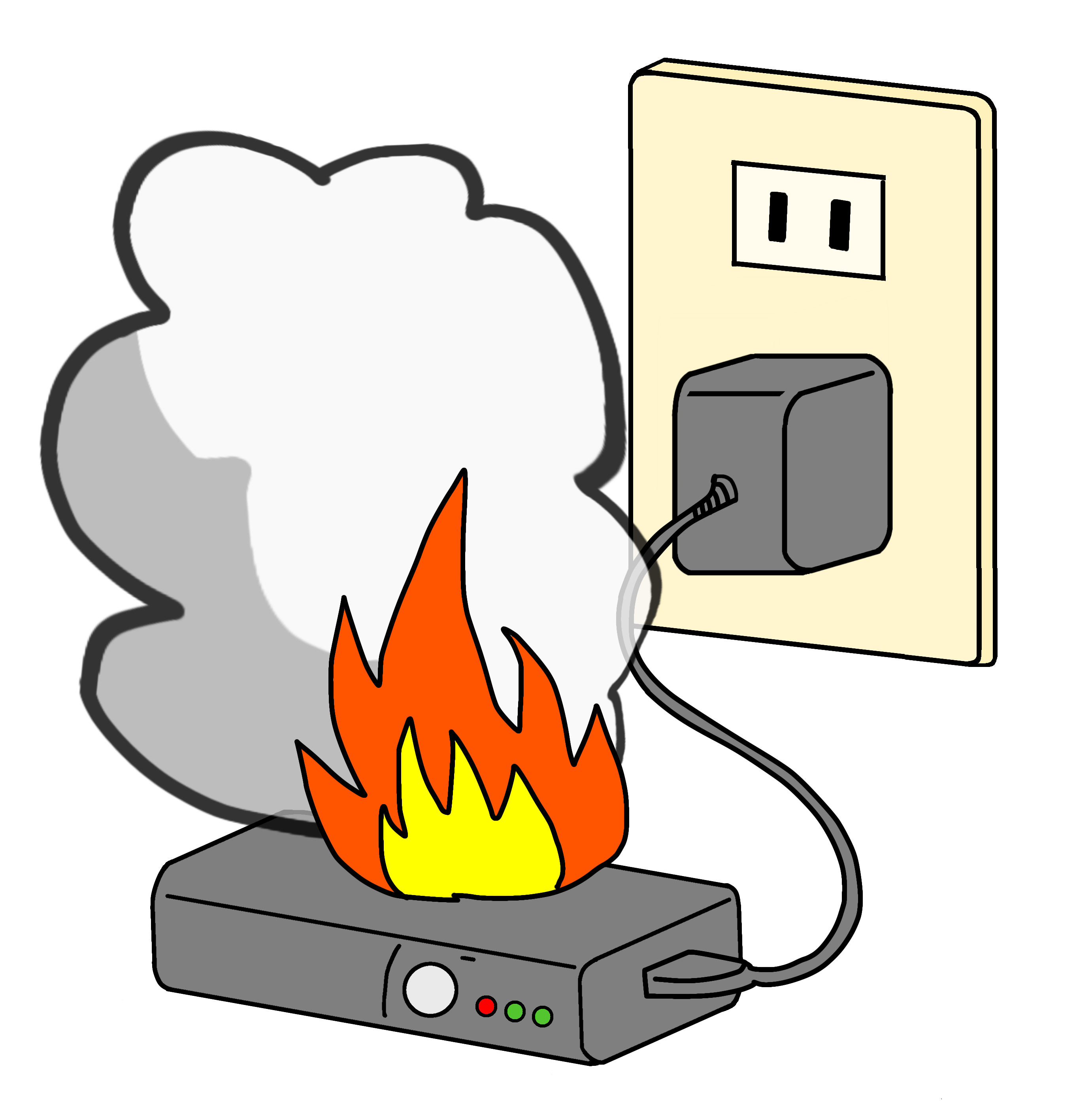

電気は、私たちの生活に必要不可欠なエネルギーとして社会の隅々に深く浸透しています。それに伴い電気や電気製品にかかわる火災が年々増加し、令和5年中には火災件数の33%を占めるようになりました。電気火災の主な原因としては、電気や電気製品を使用する際の不適切な維持管理や取扱い等の不注意などがあげられます。

たばこや、放火、こんろによる火災等にも注意を怠らず、かつ電気火災に対する正しい知識を身につけ、身の回りのできる範囲から電気火災対策を行いましょう。

電気火災チラシ

消防うどんについて

某テレビ番組でも紹介された川崎市消防局の賄い飯である「消防うどん」。

ベールに包まれたその作り方を期間限定で公開します。

消防うどんの歴史

「消防うどん」の歴史は長く、その発祥こそ明らかではありませんが、少なくとも60年以上脈々と受け継がれている伝統的な賄い飯です。当直の職員は24時間勤務の交代制で業務をするため、勤務中の朝食から夕食まで多いと30人分程度の量を日々自炊しています。朝食と夕食は一般的な家庭料理と同様の献立ですが、昼食だけは決まって「消防うどん」を作ります。乾麵をゆがき、冷水でしめたうどんを具だくさんの暖かいスープにつけて食べる、いわゆるつけ麺スタイルの「消防うどん」。このスタイルであるのには理由があります。

災害がいつ起こるか分からない状況では、落ち着いてゆっくり食事をすることができず、短時間で食べられるうどんが好まれました。また、つけ麵としている理由として、麺がのびず、スープはレンジで温められるため、食事の途中で災害が入った際でも署に帰ってきてからまた食べられるという理由からです。

そんな先人たちの知恵の結集たる「消防うどん」。その作り方を期間限定で公開します。

消防うどんの作り方

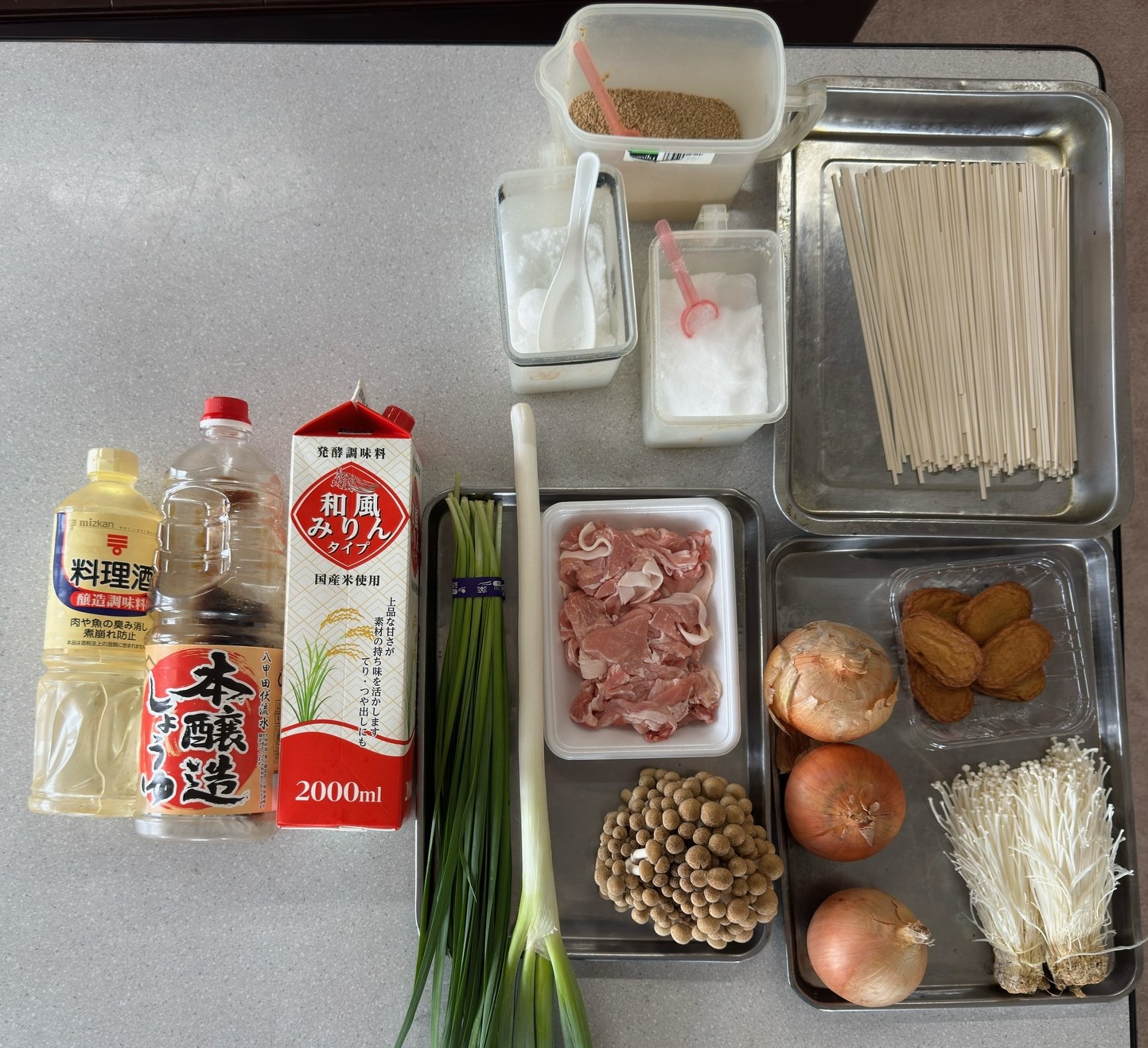

まず、「消防うどん」と一言で言ってもレパートリーが非常に豊富で、醬油や味噌に塩、魚介ベースといったスープの味付けに、メインの具材も豚肉やサバ缶等がありますが、今回は代表的な豚肉を使用した醤油味のレシピです。

【材料】2人分

- 豚こま肉・・・50g

- 玉ねぎ・・・1個

- さつま揚げ・・・2/1パック

- しめじ・・・2/1パック

- えのき・・・2/1パック

- 長ねぎ・・・半分

- ニラ・・・半分

- うどん・・・乾麺の場合2束、冷凍うどんの場合2パック

- 水・・・1000cc

調味料

〇濃口醬油・・・大さじ2

〇料理酒・・・大さじ2

〇みりん風調味料・・・大さじ2

〇砂糖・・・大さじ1

〇和風だしの素・・・小さじ2

〇塩・・・少々

その他材料に白菜を追加したり、調味料はめんつゆで代用ができます。

作り方

- ニラは4cmの長さに切る。しめじ、えのきは石づきを切り落とし、えのきは半分に切る。玉ねぎはくし切りにし、さつま揚げは一口サイズに切る。豚こまも食べすいサイズに切っておく。長ねぎは薬味として使うため、輪切りにして水にさらしておく。

- 水1000ccを沸騰させ、沸騰したらニラ、長ねぎ以外の食材を入れ、中火でひと煮立ちさせる。豚こまはアクが出るため途中でアクをとる。

- 野菜に火が通ったら調味料を加え、そのまま飲むと塩辛い程度に味付けを整える。

- 乾麵を使用する場合には、味を整えている間に大きめの鍋で水を沸かしておく。沸騰したら乾麺をいれ、だまにならないよう、よくかき混ぜる。商品指定の茹で時間を守り、茹で上がったら冷水で麵をしめ、平皿に盛る。

- 味付けを整えたスープにニラを加え、1分程度中火にかけたらどんぶり等深めの器に移して完成。

- 薬味の長ねぎ、天かす、ラー油等を入れて食べるのがオススメです。

レシピを教えてくれた千鳥町出張所の職員

くらし・総合

くらし・総合 こども・子育て

こども・子育て 魅力・イベント

魅力・イベント 事業者

事業者 市政情報

市政情報 防災・防犯・安全

防災・防犯・安全