事業承継 事例紹介(第1回~第10回)

- 公開日:

- 更新日:

ページ内目次

川崎市青年工業経営研究会(二水会)外部リンクの会員企業など市内中小企業の事業承継(親族内承継、従業員承継、M&A等)の実例を紹介しています。

第1回 株式会社青山プラスチック塗装(高津区)

新しい視点「二刀流」で挑戦

- ユニークなアプローチ

改めて語るまでもなく、多くの中小企業の経営者にとって、手塩にかけて育ててきた会社はできれば、息子など血を分けた親族に受け継いでもらいたいというのが本音であろう。その一方で、息子や娘の側にものっぴきならない諸事情があり、スムーズなバトンタッチは、さまざまな助成金や支援制度が充実していても成就はたやすいものではない。これもまた、関係者の多くが認める事実である。

そうした中、“シン・事業承継”とも言うべきユニークなアプローチで、この問題に取り組んでいる会社がある。青山プラスチック塗装(川崎市高津区)だ。同社を率いる青山宗嗣社長は、創業者である父親から2010年に会社を引き継いだ。

当時は今日のように多彩なサポートメニューが整備されていなかった時代であり、しかも父親は、経営の数字を追うよりも、手を動かす方が好きという根 っからの職人肌。青山社長は工場長という立場で、製造現場のノウハウを半ば手探りで習得するとともに、別途設立した有限会社APTを通じて財務を中心とした経営のイロハを学んでいった。だが、苦労や失敗は「数えきれないくらいあった」と振り返る。

その父親は60歳を迎えた時に「引退」を決意、会長へと退くことになったものの、青山社長の悩みがそれでなくなったわけではなかった。一般に、事業承継の際に欠かせない要点は、「人」と「資産」に加えて先代が築き上げたブランドや信頼、人脈、技術といった「知的資産」だと言われる。このうち知的資産の重要性は財務諸表などに表れにくい要素だけに、自らがトップのポストに就いて、初めてその存在や重要性に気付かされるケースも多い。

青山社長の場合、父親が、ひそかに取引先などに向け「うちの息子は代表の器だ」などと随所で語っていたことがプラスに働き、スムーズに周囲に「受け入れられた」。一方で、一から構築し直したり、改めて学び直したりしなければならない案件も少なくなかった。加えて会長となっても、生涯、会社を経営する立場にいたいという意欲をなくさなかった父親の処遇も課題となった。

- 「二水会」に活路

青山社長はまず、川崎市青年工業経営研究会(通称・二水会)に解決の場を求めた。同会は川崎市内に拠点を持つ中小モノづくり企業の後継者や若手経営者が、「腹を割って」それぞれの経営課題を話し合い、体得した知見やノウハウを相互に活用することで会員企業の発展に役立てるのを目的とする集まりで、毎月第二水曜日に例会を開いていることから二水会の名が付いた。

青山社長は同じ境遇に立つ会のメンバーらとの議論を積み重ねながら、人脈を広げ、トップとしての自覚と責任を再定義し、自身を磨くことで周囲からの信頼をより高めていった。

さらに現在は、同会の会長として、自身の苦い経験を他山の石としてもらうべく、会の改革にも乗り出している。会員各社において社長の若返りが進んできたことから、若い世代がより主体的に運営に携われるようにしようとしている。組織の新陳代謝を促すと同時に、ここで役職を担った経験を自社の経営や他の経済団体の運営にも生かせるようにしたいという思いが背景にある。

- 「事業介護」という考え

もう一つの注目点が「事業介護」と名付けたユニークな取り組みだ。青山プラスチックは川崎、横浜の他3社と共同出資した「合同会社Pst」をプラットフォームに、コンソーシアムを組んで、それぞれの強みを持ち寄って顧客のニーズに応える共同受注体を運営している。併せてPstでは、「死ぬまで社長をやりたい」という創業者の引退後のライフプランのサポートを行うとともに、後継者探しや技術支援などに関するソリュ ーションも提供している。こちらは文字通り、継承完了後もトータルで支えていこうという試みである。

日本の産業界にとって喫緊の課題となっている事業承継。青山社長が放つ “二刀流”の挑戦は、後継者問題に悩む中小企業に、新たな「気付き」を与える補助線になりそうだ。

(かながわ経済新聞 令和6年6月号 第1回かわさき発・事業承継秘話『未来へのバトン』より)

第2回 株式会社スタックス(中原区)

「環境」が人を生み、「気付き」が変える

- もどかしさ抱え…

「孟母三遷」という言葉がある。孟子の母が息子の教育のため、より良い居住環境を求めて三度引っ越した故事にちなみ、人を育てるにはいかに環境が大切かということを説いたことわざだ。もちろん、孟子とまでは至らなくても、環境やポストが人を育てるとはしばしば言われることで、それは、事業承継においても「成功」に欠かせない要素と言える。

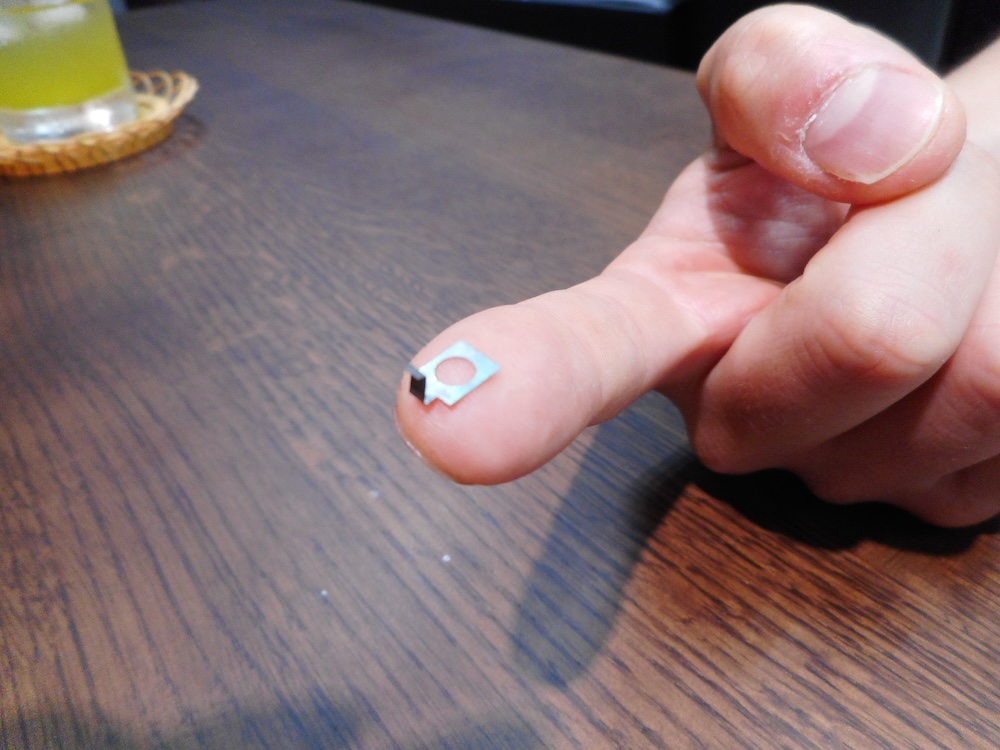

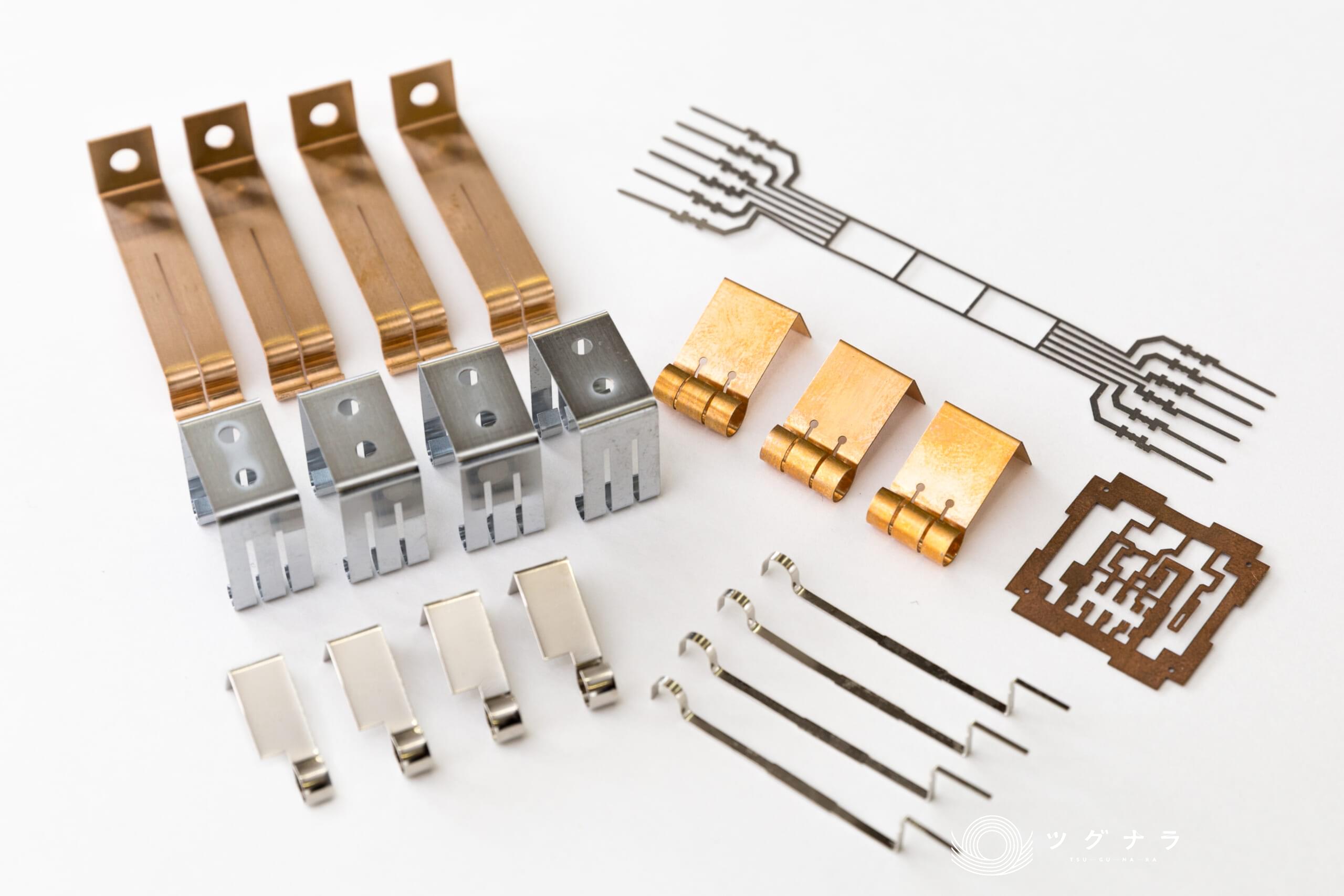

今年で設立72年目を迎えた精密板金加工、スタックス(川崎市中原区)も、やはり、要所ごとにおける「環境」が、結果としてスムーズな代替わりをもたらした。

同社は、星野佳史現社長の祖父が、曾祖父と始めた祖業である入浴剤の製造販売事業を他社に売却し、それで得た資金を元に金属加工に特化した大星工業(2001年に現社名に改称)を設立したことに始まる。星野社長は物心付いた頃より祖父から、「将来はお前が会社を経営するんだぞ」と言い聞かされて育ったという。それは、普通は“目に入れても痛くない”と例えられる祖父と孫の関係というよりは、経営トップと幹部のそれに似たものだったそうだ。これが第一の「環境」であった。

ただ、そう言われても自分の人生なのでやすやすとは受け入れらない。星野社長はもどかしい思いを抱いたまま成長し、母が2001年に祖父から経営のバトンを引き継いだ後も、面従腹背的な態度を崩さなかった。趣味であるバンド活動にものめり込んだ。

- 腹くくり計画的に

転機が訪れたのは2009年、26歳の時だった。大学を出て、実社会の仕組みや厳しさが分かってくると、自分をここまで不自由なく育ててくれた祖父や母、そしてスタックスで働く従業員の汗と努力の重みが突如、胸に去来した。「恩返しをしなくては…」。そして、皆に報いるには会社と正面から向き合い、入社後は、将来、社長として引っ張っていかなければならないのだと腹をくくった。「機が熟す」という例えがあるが、星野社長の心がおのずと開く「環境」が訪れるのを、祖父も母もじっと待ったことが奏功した。

入社後は、ベテランの技術者が数多くいる「環境」のなか、法学部出身の身で技術を無理してキャッチアップすることは無用なあつれきを生みかねないと判断。母の社長業をサポートしながら経営管理の分野に重きを置いて勉強した。金融機関との折衝も率先して行った。川崎市内の中小企業若手経営者や後継者で構成される川崎市青年工業経営研究会(通称:二水会)の門をたたいたのもこの頃だった。これらには、「いつか来る」であろう社長となった時に備えた準備という側面もあった。

しかし、その日の具体化は意外に早かった。65歳、2020年で社長を退きたいとの母の意向を前に、川崎市産業振興財団コーディネーターの助言のもと、3年がかりで計画的に事業継承を進めることになったからだった。時間的に余裕のある「環境」となったため、結果から先に述べれば継承は「大きな苦労や失敗もなく済んだ」。

- 「不易流行」貫く

星野社長が就任後、まず掲げたのが「不易流行」という企業理念だった。言わずと知れた松尾芭蕉の俳諧信条で、意図するところは企業として「変えてはいけないもの」と「変わっていかなくてはならないもの」を峻別して事業に当たろうという決意表明だった。一方で経営には、自ら携わらないと分からない課題や疑問、悩みといったものが必ず存在する。こうした折、二水会のメンバーとの交流から得られる「成功のための裏技」や「他では絶対に聞けない話」は、新社長として学ぶ貴重な「環境」であったと振り返る。

なお星野社長は二水会において、歴代で2番目に若い会長職を経験。全国7大都市の青年経営者が一同に会し、経営者としての資質の向上を目指す「大都市青年経営者交流研究大会」の実行委員長という重職も経験している。

こうした一連の経験を踏まえ、星野社長が今取り組もうとしていることの1つが、優秀な技術などがありながら後継者不在を理由に会社を閉じようとしている川崎市内の中小企業を救済するフレームづくりだ。スタックスとの協業や、場合によってはM&Aも辞さないと、ものづくりの街・川崎の未来に熱視線を注ぐ日々である。

(かながわ経済新聞 令和6年7月号 第2回かわさき発・事業承継秘話『未来へのバトン』より)

第3回 山次工業株式会社(川崎区)

「葛藤」乗り越え新風吹き込む

- 人望厚く成長

「幸福な家庭は皆似たり寄ったりだが、不幸な家庭は不幸の理由がそれぞれ異なっている」

言わずと知れたロシアの文豪・トルストイが遺した小説『アンナ・カレーニナ』の冒頭の一文である。事業承継も、家族間の諸問題と切っても切り離せない関係にあるだけに、同じ法則が当てはまるように思われる。難しい承継の背後には往々にして、その家族に特有の悩みが詰まっていると述べても過言でないかもしれない。

2015年にトップ交代を行った山次工業(川崎区)も、父と子の間に横たわる口にはなかなか乗せにくい葛藤を乗り越えて、事業承継を無事に成し遂げたケースである。

山口幸太社長の祖父に当たる山口寛次氏が1966年に開業した同社は、電車に電気を送る架線システムを支える架線鉄柱や、鉄柱同士の上部をつなぐ鉄製ビームの製作を得意とする。東急電鉄向けに高いシェアを誇っており、長らく、都内に本社と工場を構えていた。その後、業容の拡大を受けて83年に川崎区桜本に生産拠点を移転。08年には幸太社長の父、山口和夫氏が寛次氏から経営のバトンを受け継いだ。

和夫社長は若い頃より帝王学を学んでおり、自らを律しながら山次工業の経営に当たった。加えて、周囲からの人望がとみに厚かった。顧客である鉄道会社は東急に限らず、安全と信頼を何よりも重視する。そうした期待にもきちんと応え、11年には4億円を投じて川崎区塩浜に自社新工場を建設するまでになっていた。

- 余命10年の宣告

かたや幸太社長はというと、当初はホテルマンになるという夢の実現に向けて、カナダに留学していた。ところがある時、父から唐突に、「私はあと10年の命だから、早く会社に入りなさい」と電話で告げられ、志半ばで日本に帰国せざるを得なくなった。忸怩(じくじ)たる思いは想像に難くない。そして常務として社長を支える日々が始まった。ところが今度は、「会社を商社のようにして、製造は他社に任せたい」という趣旨のことを父が言い出した。14年のことだった。この背景には、鉄道会社の輸送力増強投資が一巡し、これに伴い、会社の売り上げが伸び悩み始めたという事情があった。

しかし、さすがにこの考えには父と言えども、社長と言えども首肯できなかった。お客様である鉄道会社が山次工業に仕事を依頼してくるのは、品質や納期を含め、製造部門を自社で抱える一気通貫こそが強みであるからだった。

「商社になるなんてダメだ」

「それなら社長を辞める」

「では、オレが代わりにやる」

こんな緊迫したやりとりがなされた末、翌15年、急遽3代目として同社を引っ張っていくという想定外の展開になった。心の準備は万端と言ったら、恐らく偽りとなろう。幸太社長自身も「情熱だけで社長になった感じですね」と苦笑しながらこの時を振り返る。

- 奮闘の日々

ところで一般にM&A(企業の合併・買収)は合意への歩みよりも、PMI(ポスト・マージャー・インテグレーション=買収・合併後の統合プロセス)が重要だとされる。実は継承事業も、代替わりした後の、新しいトップの振る舞いいかんが成否のカギを大きく握る。幸太社長は、「新しいぶどう酒は新しい革袋に」のことわざ通りに、山次工業に新しい風を呼び入れた。

企業目的、事業目的、経営方針、行動指針などを制定し、社会の公器であるとの姿勢を明確にするとともに、親族が経営に関わらないよう内規を改めた。品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得。 20年には本社も川崎区塩浜に移し、名実ともに川崎に立脚する企業として姿を整えた。

事業運営の面でも、鉄道関係製品の製造販売を引き続き基幹ビジネスに据えつつ、携帯電話基地アンテナの支持構造物の製造といった新規事業の開拓・育成にトップセールスで臨む日々である。川崎市青年工業経営研究(通称・二水会)副会長も務める。財務体質の強化などいくつかの経営課題は残るが、15年に会長に退き、そして逝去した父・和夫氏は息子の奮闘ぶりを草葉の陰から見守っているに違いない。

(かながわ経済新聞 令和6年8月号 第3回かわさき発・事業承継秘話『未来へのバトン』より)

第4回 株式会社 山一(川崎区)

「計画的な後継者育成」が実を結ぶ

- 肩肘張らず自然体で

武道やスポーツの分野だけでなく、ビジネスの場においてもリーダーシップや交渉事での要として語られることが多い「自然体」。しかしこの言葉ほど、「言うは易く、行うは難し」とされるものはないのでなかろうか。自分をよく見せようと気負ったり、反対に無理に卑下したりしても長くは続かない。発言や振る舞いの継続性、一貫性が重視される企業のトップとなればなおのこと、自然体が大切となる。肩肘を張らず、ありのままの姿でステークホルダーに接することが、結果として信頼を勝ち得る近道のように思われる。

1956年4月の設立なので、今年で68年目を迎えた山一(川崎区)を2021年から率いる田﨑浩資社長も、そんな自然体でもって事業承継を果たした。タイの製造子会社で事業のリストラクチャリングなどに奮闘していた同年の夏、2代目社長である父親から突然「代わってくれ」と告げられ、経営のバトンを受け継いだ。

同社はエアコンや冷凍冷房用コンプレッサー部品を中心に、鉄道車両向けの冷房機フレームや自動車用各機構部品などを手掛ける。鉄やステンレス、アルミの大型・精密板金加工、金属プレス加工、スポット溶接などを得意とする。

主要取引先には日本人なら誰でも耳にしたことがある重電メーカーや家電メーカーが並び、当然ながら、供給責任は極めて重い。事業運営に関わるプレッシャーの大きさたるや想像に難くないが、本人は、以前から各工場に権限を大幅に委譲しているため、「社長が不在でも工場長中心に仕事が回るような仕組みになっている」(田﨑社長)と意に介さない。自身は専ら、財務と中・長期の経営戦略の方に重きを置く日々なのだと打ち明ける。

- 良好な関係

若い新しいトップが、古参や職人も多い従業員らと、良好な関係を短期間に築けたのは、当然ながら事由がある。

一つ目は25歳の時に山一に入社し、時間をかけて、3代目であるということを社内に自然なかたちで浸透させられたこと。落下傘的な降下でいきなり就いては、必ず反発を招くというものだ。加えて入社後は、直ちにプラスチック成型会社に2年間出向し、「他人の飯を食う」ことで視野を広げた。

二つ目は、タイの子会社の現地責任者を経験したことにより、会社を運営し、その社員と家族らを養うという自覚と責任を若くして体得できたことが挙げられる。そこで学んだ知見と経験と実績が、親会社の舵取りを担う立場になってからもシームレスに生きた。

三つ目は、独立行政法人・中小企業基盤整備機構が運営する中小企業大学校で「経営後継者研修」を履修したことが、主として「心構え」の醸成に役立ったと話す。日本全国の、同じ境遇にあるジュニアらと10カ月間、実質的に寝起きをともにすることで、経営者に必要となるマインドや能力といった部分を磨いた。

もちろん、こうしたキャリアパスが可能であったのは、2代目の田﨑正海前社長(現会長)による計画的な後継者育成への意志があったことは、改めて指摘するまでもないだろう。実際、主要顧客の調達戦略の変更や技術革新の進展などによって山一の経営も大きく揺れ動き、製造拠点の整理・統廃合などを迫られた状況のなかでも、この部分だけは終始一貫揺るがなかった。

- M&Aで領域拡大

このように、理想的とも言える形で会社を受け継いだ田﨑社長だが、事業を巡る環境は変化のスピードをより増している。油断はひと時も許されないとあって、22年6月には村上製作所(綾瀬市)を傘下に収めて事業領域を医療分野へ拡大する一方で、社員への還元を含めた福利厚生なども充実させて従業員のロイヤルティーを高めることにも心を砕いた。

これらに通底するのは、山一らしいものづくりに、さらに磨きをかけようとする田﨑社長の静かな闘志の表れにほかならない。

(かながわ経済新聞 令和6年9月号 第4回かわさき発・事業承継秘話『未来へのバトン』より)

第5回 株式会社ブラザー(川崎区)

事業承継の壁「ブラザー経営」で

育休中の石田明祐氏はオンラインでインタビューに同席

- 世界的企業と取引

古今東西、規模の大小を問わず、経営者は常に孤独と隣り合わせだと言われて久しい。事業運営に話を限っても、市場の予測から投資の判断、取引先との折衝、そして資金繰りなどと24時間、全責任を背負っての決断を迫られる。

これに人事や総務、法務といった管理業務の状況を把握しながら、ライバルの動向などにも気をもむ時には、いつもの「自信」が揺らぐ瞬間もあるとも聞く。会社は子どもたちに継がせたいものの、こんな重荷を背負わせることは親としてどうなのか…。相互両立できない矛盾に苦しむ中、環境の一層の好転を待っている間に決断がどうしても遅くなり、それが結果として事業承継のハードルを高めてしまう。

こうした“よくあるケース”を回避する上で、1つのモデルケースとなりそうなのが、ブラザー(川崎区)だ。同社は1955年、創業者で前会長の故・石田孝氏が川崎区で立ち上げた「ブラザーメッキ工業所」をルーツとする。

創業直後から、めっきを中心とする表面処理加工の分野で国内トップの水準にあった関東学院大学事業部(現・関東化成工業)と今の言葉で言う産学連携を実現し、68年から硬質クロムめっきを、78年から無電解ニッケルめっきを手掛けて今日に至る。自動車、電機、半導体といった分野の日本人ならば誰もが知る世界的企業と取引を行 っているという事実が、同社の「実力」を雄弁に物語っている。

- 前もって宣言

2000年に孝氏の娘婿である石田幸兒氏が2代目社長に就任すると、創業者が培った積極経営という土壌にスピード重視という要素が新たに加わった。乗用車のボディがまるごと入るような国内最大級の無電解ニッケルめっき専用ラインなどを相次いで竣工・稼働させる一方で、国内めっき業界の中では先駆け的な取り組みとして、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001」と環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」も取得した。

どちらも、顧客ニーズの変化を幸兒社長が機敏に察し、すぐさま、自社の経営施策へと落とし込んだ結果だ。また、地元の中小企業3社をM&Aすることで地域のサプライチェーンも守ってきた。

その幸兒氏も来年、社長就任から四半世紀を迎える。時代は平成から令和へと変わり、業界を取り巻く変化の風も速度をさらに増している。そこで幸兒社長は、「新しい酒は新しい革袋に盛れ」の例えではないが、3代目へのバトンタッチを前もって宣言するという動きに出た。

幸兒社長が“予告先発”したのは長男の明祐氏と長女の侑佳氏の2人だ。3年後をめどに社長と副社長に就かせる計画である。あらかじめ公言することにより、本人たちには自覚と覚悟を醸成させ、社内には余計な詮索を排すると同時にさらなる変化へ向けた心の準備を促すことができる。取引先などに対しても、経営の連続性をしっかりとアピールすることが可能になる。

- 未来を紡ぐ

会社の将来を早々に託された2人は現在、川崎市内に拠点を持つ中小モノづくり企業の後継者や若手経営者らで構成する川崎市青年工業経営研究会(通称・二水会)に加盟し、同じ境遇や経験を有するメンバーたちと腹を割った議論を重ねながら、来るべき日に備える日々である。

幸い、足元の事業環境は半導体分野を中心に堅調が続いているものの、好不況の波が交互に訪れるいわゆるシリコンサイクルと呼ばれる業界構造は変わっていない。加えて国内のめっき業界は、環境絡みの規制が非可逆的に強化されている関係もあって、過去40年の間に事業社数が3分の1に減るなど寡占化が進んでいる。これらを考えると、幸兒社長による事前のお膳立ては異例というよりはむしろ、必要不可欠なものであるようにも考えられる。

果たして明祐氏と侑佳氏が、二人三脚による文字通りの“ブラザー経営”を通じて会社にどんな色を加えていくのか、今から楽しみである。

(かながわ経済新聞 令和6年10月号 第5回かわさき発・事業承継秘話『未来へのバトン』より)

第6回 株式会社渡久クリエイト(高津区)

美容機器事業の「父子鷹」目指し

- 美顔器の開発始める

今年は“昭和99年”に当たるそうだ。幕末、幕臣ものの名作を多く遺した昭和中期の小説家・子母澤寛を知らない人が増えるのも致し方ない。だが、映画やドラマ化された「座頭市」の原作者、と付け加えればピンとくる人も少なくないかもしれない。

その子母澤の佳作に「父子鷹(おやこだか)」がある。型破りながら自身の信念を貫いて生きた勝海舟の父・勝小吉の生涯をつづったもので、このヒットから、優れた能力をともに持つ父と子のことを「父子鷹」と例えるようになった。

株式会社渡久クリエイト(高津区久本)は、美顔器をはじめとする美容機器の開発・製造をなりわいとし、今年創業33周年を迎えた。創業者で現社長の渡部文吾氏が、自宅に設立した「有限会社渡久クリエイト」を発端とする。当初は明確な事業目的はなかったと振り返るが、前職などで培った計測・測定機器関連の知見と真摯な開発姿勢が口コミで広がるにつれ、大手からの受託案件が舞い込むようになった。

ある時、明日納品という機械の不具合を見てほしいとの緊急案件を見事に「解決」すると、その腕にほれた商社が恩義を添えて美顔器の開発の話を持ち込んできた。これが今日の同社を支える美容機器事業の起点となった。

1995年の株式会社化を経て翌96年、世界初となる携帯用超音波美顔器を、ODM(開発・製造受託)という形で世に送り出すと、渡久クリエイトの名は美容クリニックやエステ業界内でセンセ ーションを巻き起こした。新たな開発の依頼が次々と寄せられるようになった。

こういった場合、しばしば見かけるのはむやみに背伸びして高転びしてしまうケースだが、渡部社長は違った。「Made in Japan」へのこだわりを掲げて品質と信頼を最優先する経営を堅持し、臥龍(がりょう)に徹して時が熟するのを待った。

- 1年で1000人に会う

転機は2017年に訪れた。大手商社に勤務し国内外を飛び回っていた息子の渡部悠氏が専務として入社、右腕として活躍し始めたのだ。顧客の業績に左右されがちなODMビジネスを補完するため、自社ブランドの本格展開に欠かせない営業のプロを求めていた文吾氏と、管理業務の比率がいつしか増えてしまい、顧客をダイナミックに開拓していく商社マンらしい仕事ができる環境を渇望していた悠氏のタイミングが、図らずも合致したことが背景にある。

フィールドは違えども共に生き馬の目を抜くビジネスに携わってきた父子ならではの阿吽(あうん)の呼吸もあったに違いない。

ともあれ、「新しい仕事ができる」と水を得た魚となった悠専務は早速、最初の1年間だけで約1000人と会って名刺を交換。経営者交流会にも飛び込みであっても顔を出し、人脈を広げた。片や文吾社長は、自社の技術を集大成した自社新ブランド「TILLET」を19年8月に満を持して立ち上げ、そのマーケテ ィングとブランディングを息子に一任した。

その「TILLET」は、直後に襲ったコロナ禍を乗り越え、今秋までに第4弾の商品を上市するまでに成長した。機能やデザインもさることながら、美容機器の大半が外国製という中で日本製という特別感をうたったことが消費者の心に刺さり、シリーズ累計で5万台を売り上げるヒットとなった。

- 経営に口出さず

手応えを得た文吾社長は、事業承継の問題にもこれが好機として踏み込んだ。5年後をめどに、会社の采配を全面的に悠専務に移管すると明かした。会長にも就かず、「経営には一切口を出さない」とも公言する。令和の時代に即した若い世代に任せようという固い決意の表れである。

そんな父の姿を前に、悠専務も「準備」に余念がない。21年に加盟した川崎市青年工業経営研究会(通称、二水会)の場では、メンバーとの「腹を割った」やりとりなどを重ねて自覚と責任を醸成する日々だという。美容機器事業の「父子鷹」と呼ばれる日はそう遠くないかもしれない。

(かながわ経済新聞 令和6年11月号 第6回かわさき発・事業承継秘話『未来へのバトン』より)

第7回 満寿産業株式会社(川崎区)

前に進むために下した決断

- 従業員と取引先のお客様を「守る」

「事業承継」と言うと、一般的には親から子などへの企業トップのバトンタッチという光景が真っ先に浮かびがちだ。しかし、会社組織の存続という、そもそもの目的から考えると、それだけが唯一無二のソリューションではないということに気付く。

従業員と取引先のお客様を「守る」ため、同業の企業に株式を譲渡し、経営の主導権を任せるといった英断に踏み切った満寿産業(川崎区)の事例は、ややもすると見落としがちな事業承継に関わる選択肢の「多様性」を改めて明らかにしてくれた好事例と言えると思われる。

満寿産業は、川崎市工業団体連合会の会長も務める橋本知彦社長の祖父が立ち上げたステンレス部材の加工会社である。発足当初は蛍石などステンレスの副原料の輸入と卸売りを手掛けたが、昭和30年代に進出した部材の切断・加工販売が事業としての金鉱脈をつかみ、大きく花開いた。顧客は戦前から続く老舗らしく、大手上場企業から地元の中小企業まで幅広い。その97%が神奈川県と東京都の顧客区で占められている点も特徴である。

- 時代の変化と友の死と

90年に及ぶ満寿産業の経営は、まず祖父の長男が継いだ後、次に末っ子であった橋本社長の父が3代目として長らくかじ取りを担った。業績的にも安定を続けていた。ところがリーマンショックがそれらを一変させた。ステンレスの原料であるニッケル価格の暴落やステンレス需要そのものの激減などが同社を直撃し、多額の負債を抱えてしまったのだ。金融機関はトップ交代による経営の刷新を強く求め、橋本社長が4代目として緊急登板した。45歳の時だった。

橋本社長は金融機関などが示す再生支援プロジェクトにのっとって再建を推し進めた。すると業績はほどなく回復方向に転じ、借金の返済にも筋道が立ち始めた。それは過去、幾多の荒波を乗り越えてきた長寿企業らしい姿だった。しかし、「禍去って禍また至る」ではないが、今度は二つの「想定外」が同社と橋本社長を襲った。新型コロナ禍による経営環境の悪化と、幼なじみの急な病死である。とくに後者は、橋本社長と同様、会社を孤軍奮闘しながら率いていた古くからの友だっただけに大きなショックを受けた。「自分がもし急死したら、この会社や従業員はどうなってしまうのだろうか」と。同時に2人いる娘には経営者の孤独と苦しみを味わわせたくないという親ならではの思いも強く帰来した。橋本社長は悩み抜いた末、会社を「売る」決意を固めた。

- グループ入りを決める

従業員などに知られないよう極秘にM&A仲介会社に接触し、1年半ほどかけてマッチング相手を探した。中には満寿産業の不動産だけが欲しいという本音が見え隠れするところもあり難航したものの、最終的には石川県白山市でス

テンレスやアルミ加工業を営む株式会社BKTへの企業譲渡という形に落ち着いた。同業とはいえ、1990年創業の若い会社だけあって、企業文化的にも満寿産業との隔たりは少なくなかったが、商圏が競合せず、何より従業員の雇用が確保されること、借入金が減ることの2点の確約が最終的な決め手となって橋本社長の背中を押した。

BKT側も満寿産業を傘下に収めることで新たな顧客網へのアプローチに道が開くだけでなく、東西に2拠点を構えることでBCP(事業継続計画)の拠点の観点からもメリットは大きいと判断して橋本社長と合意した。

満寿産業のBKTグループ入りは、周囲に衝撃をもって受け止められた。従業員や古くからの顧客の驚きは語るまでもないだろう。さらに付け加えれば、M&Aの成否を握るPMI(経営統合プロセス)については、きれいごとだけでは進まない。いばらの道と例える向きすらある。ただし、そうした軋轢(あつれき)や障害を乗り越えた先には、新たな経営と事業のビジョンが広がるのもまた事実である。

もし、企業譲渡を決断しなければ「つぶれていたかもしれない」と橋本社長

は改めて振り返る。「仕事のある会社に手伝ってもらって、商売を続けられ

るようにした方が良いこともある」と語る言葉には、とてつもない重みが備わっている。

(かながわ経済新聞 令和6年12月号 第7回かわさき発・事業承継秘話『未来へのバトン』より)

第8回 株式会社ナベセイ(中原区)

事業承継とは、魂を受け継ぐようなもの

- 四半世紀一人の肩に

スウェーデンのことわざに「他人を走らせようと思ったら、まず自らよく走ることだ」というものがある。汗水を流さないスマートな評論家風のトップがとかく好まれがちな昨今、株式会社ナベセイ(中原区井田)を前身である有限会社渡辺製作所時代から率いる渡邉敬太社長の半生は、まさに、この言葉の証明に充てられたようだと言っても過言ではないかも知れない。

祖父の昇氏が1958年に創業し、父の敏康氏が85年に継承したタップ加工会社を2001年以降、四半世紀近くにわたって実質的にほぼ独りで率いてきたからだ。この間、親族や友人・知人からのさまざまな縁や支援に恵まれる一方、大口の得意先の倒産やリーマンショックに伴う需要の“蒸発”といった深刻な経営危機にも直面した。その都度、プライドをかなぐり捨ててのどぶ板営業を敢行し、キャッシュフローを改善させるために父親が買った乗用車を売却したり、運送会社の夜間のアルバイトに身を投じたりもした。

- 何があっても廃業はしない

普通の人であれば心が折れかねないところであろう。だが、渡邉社長は違った。石にかじりついても会社を続け、大きくしていくことが、志半ばにして病で倒れた父への何よりの「供養」になると考えていたことがまず一つ。そしてもう一つは、幼い頃よりボール盤やフライス盤に囲まれて育った関係で、機械いじりが根っから好きだった。

従って、どんなに苦しくても「廃業」という文字は渡邉社長の頭の中の辞書にはなく、逆に、舞い込んだチャンスをとらえては工作機械を買い増し、事業範囲を金属加工全般へと広げていった。

自ら率先し、明け方近くまで独りで旋盤と格闘する日々が3年近くも続いたという。

だが、そういう姿は、不思議と誰かが見ているものだ。地元企業約300社で構成し、同社もメンバーとして加盟している協同組合高津工友会などから新しい仕事が徐々に舞い込むようになった。15年に母の眞理子氏から名実ともに社長ポストを譲り受けるとそれが加速した。翌16年には、現在、渡邉社長の右腕として取締役副社長を務める片山恵太氏が入社し、取り扱い技術のメニューも拡充した。

- がむしゃらに走り続け

先が見えないコロナ禍の最中も、渡邉社長は走り続けた。20年には念願であった5軸マシニングセンタを導入。22年には横浜市都筑区内に新工場を立ち上げるとともに、現在の社名へと変更した。

足元は半導体や通信関連がけん引する堅調な需要などに支えられ、好業績を背景に、気がつけば従業員の数も26人にまで増えていた。かつての、地獄の窯の淵をのぞいたような鮮烈な経験も良い意味で過去の1ページとなりつつある。

そんな中、渡邉社長が進めようとしているのが片山副社長への「事業承継」計画だ。26歳の時に経営に携わり始めた渡邉社長もはや50歳。気力や体力が今後、いや応なしに減衰していくことが人間の摂理として避けられないことを踏まえ、およそ一回りほど若い片山氏に、10年をかけてナベセイの舵(かじ)取りを徐々に任せていこうという考えである。「事業承継とは、魂を受け継ぐようなもの。誰に引き継ぐかは、『魂を理解している人』が最適だと思っています」と、渡邉社長。ちなみに、渡邉社長のご子息に関しては、早い段階より候補から外れたのだそうだ。

それにしても、同族経営の返上と、長期間を予定する経営のバトンタッチである。これらは、門外漢にはいささか奇異に映りかねない決意だ。だが、これこそ、長きにわたって走り続けた孤独な長距離ランナーにしか分からない「最適解」なのであろう。引き続き、見守っていきたい。

(かながわ経済新聞 令和7年1月号 第8回かわさき発・事業承継秘話『未来へのバトン』より)

第9回 田代精工株式会社(幸区)

事業承継は「運命」のようなもの

こう言ってしまえば身もふたもなく、昨今のコンプライアンス基準に照らせば「イエローカード」かもしれない。しかし、あえて言うなれば「おんなは度胸」という表現が一番しっくりくるように感じられる。同名でヒットした連続テレビ小説では、老舗温泉旅館の女将に図らずも任命され、周囲の人たちとの葛藤に苦しみながらも、時代に合わせて旅館を着実に立て直していく女性主人公の姿が生き生きと描かれた。

- 帰国し腹くくる

田代精工(幸区)を2020年から率いる伊藤千佳子社長の生き様も、負けず劣らずのエピソードに彩られている。「事実は小説より奇なり」を、地で行くような場面もあったと聞く。ただいずれにせよ、経営あるいは人を率いるとは、その人自身の生まれつきの資質が左右するものであることが、半生を伺って改めて理解できる。

同社は、千佳子社長の父親である伊藤秀雄会長が1970年にゼロから立ち上げた。創業当初から、金属加工に欠かせないドリルやエンドミルといった切削工具、特殊刃物の再研磨、特殊刃物への改造、刃物の寿命を延ばす各種コーティングなどをなりわいとしてきた。

会社の全てを才気で引っ張る父の姿を間近で見て育った千佳子社長だが、次女であったこともあり、“後継者”としては見られていなかったと振り返る。好きな英語を生かすためアメリカに留学。その後、カナダ人と結婚し、カナダで2人の子育てにいそしんでいた。

ところが2016年、さまざまな出来事やタイミングが重なった結果、再び日本での暮らしを始めることとなった。一連の推移を見ていた秀雄会長が「お前がやってみるか?」と問いかけ、千佳子社長が応えたことが事業承継のきっかけとなった。千佳子社長の方も、他に候補がいないことが十分分かっていただけに「やります」と腹をくくった。

一旦肝が据わると、今も昔も女性は強い。時には父と経営方針などを巡って大げんかしながらも、勧めに応じて中小企業家同友会や二水会の集まり、川崎市の事業承継塾などに参加して、見聞と視野を広げるとともに、トップとして欠かせない「責任」についても体得していった。

- コロナ禍を機に改革

そうした中、会社を大きく揺るがすことになったのがコロナ禍だった。事業環境の悪化のみならず、先の見えない不安を背景に、社員たちの気持ちも揺れ、離職者も発生した。経営学の教科書的にはまさにピンチだった。だが千佳子社長は、これを改革のチャンスと捉え、利用した。

例えば、秀雄会長が長年にわたりトップダウンで決めていた組織運営を、社長と執行リーダーの合議制に改めた。あるいは報酬体系も、業績や成果に連動するものに切り替えた。もちろん抵抗は少なくなかったものの、正しい道だとの考えは揺るがなかった。そのかいあって最近は、社長と社員の会話が目に見えて増えているという。

同社を、令和の世に即した形に“再加工”していく千佳子社長の取り組みは、今も続く。「家族を動かすことができたのだから、会社も動かせるはず」。そう語る口調には、国際経験と家族を守り、時には導いてもきた主婦の経験に裏打ちされた自信が、間違いなく宿っている。

(かながわ経済新聞 令和7年2月号 第9回かわさき発・事業承継秘話『未来へのバトン』より)

第10回 三田工機株式会社(高津区)

企業は生き物、終わりも正解もない

「売り家と唐様(からよう)で書く三代目」という、江戸時代に書かれた川柳がある。初代が苦労して立ち上げた大店を、二代目はぬかりなく引き継ぐものの、子どもにはつい甘くなる。そんな子どもが家業を継ぐと、文化・教養にはうんちくがあっても商才は光らず、やがて家まで売る羽目になるという世の習いをチクリと批判したものだ。

それでは三代目がおしなべてダメなのかと言うと、無論、そんなことは全くない。三代目のかじ取りが輝く事例は五万とある。1962年に創業し、現在、三代目である三田村宏宣社長が率いる三田工機(川崎市高津区)もそんな好事例の代表格と言えよう。

- ターニングポイント

三田工機は、各種素材の精密加工に欠かせない切削工具や治具、測定具などをミクロン単位の精度で製造している。鋼材メーカーで研究開発職にあった三田村社長の祖父が、新たに開発したハイス(高速度工具鋼)を武器に独立。時は高度経済成長期とあって切削工具への引き合いは途切れず、たちまち200人規模の協力会社を抱えるまでに成長した。しかしその後、日本が低成長時代に入ると、祖父から会社を継いだ三田村社長の父は、顧客ニーズの変化に合わせて大量生産から少量多品種のモノづくり企業へと会社を作り変えた。

そんな父の奮闘ぶりを間近に見ながらも、三田村社長は次男だったこともあり、まさか自分が会社を承継するとは夢にも思わなかったと振り返る。建築・土木を専攻した大学を卒業し、ゼネコンに入社したのも至極自然な流れであった。ところが、運命の女神というのは移り気のようだ。その直後の95年、米国に留学していた兄がそのまま現地で就職する流れとなり、加えて、父の持病の悪化も運悪く重なってしまったのだ。逃げ道はなかった。

ただ、今から振り返ればこの時の腹のくくり具合が、ターニングポイントとなった。「兄や私が大学まで行けたのも、これまで自由にやってこれたのも父のおかげ。体調が悪い中、無理をさせていたのかもしれない」(三田村社長)との思いもあり、製造業の世界で生きていくと決め、ゼネコンを辞して三田工機に社員として入社した。

そして、会社にあった工作機械の扱い方を、年上のベテランの職人の背中を見ながら、休む間も惜しまず独学で体得していった。昼夜を問わず、現場で汗と油にまみれながら必死の日々を過ごした。当初は「白紙」の状態に近かった会社経営に関する知識やノウハウも、父の背中を見て学び、足りないものは本や外部セミナーなどで補った。同時に、父が「行け」と勧めた川崎市青年工業経営研究会(通称・二水会)の場で、多くの若手経営者と交わりを重ねることで充実を図り、体系立てていった。

- 長く愛される企業に

ここまで自らを律すれば「唐様」に落ちていく心配はない。父もそれを確信したのか、2009年、現社長に経営のバトンを受け渡した。

もっとも、頭で考える経営と、実際に直面する経営には、経験した者でなければ分からないギャップが多々存在する。会社を率いていく身となった三田村社長が、最も痛感したのは「人」の問題だった。働きやすい職場づくりにとどまらず、技術革新をキャッチアップし会社を継続させていく上で最も欠かせない、人材の採用と育成の問題。こればかりはトライ&エラーを繰り返しながら、社長も、社員と一緒に成長していくしか道はないからだ。

「会社の価値を高め、長く愛される企業を目指して、これからも挑戦を続けます」。そう語る三田村社長の言葉を合わせ考えると、事業の承継には、「ここまでできたら終わり」というピリオドが存在しないということに、あらためて気付かされる。

(かながわ経済新聞 令和7年3月号 第10回かわさき発・事業承継秘話『未来へのバトン』より)

お問い合わせ先

川崎市経済労働局経営支援部経営支援課事業承継担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3896

ファクス: 044-200-3920

メールアドレス: 28keiei@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号171847

くらし・総合

くらし・総合 こども・子育て

こども・子育て 魅力・イベント

魅力・イベント 事業者

事業者 市政情報

市政情報 防災・防犯・安全

防災・防犯・安全