事業承継 事例紹介(第11回~第20回)

- 公開日:

- 更新日:

ページ内目次

川崎市青年工業経営研究会(二水会)外部リンクの会員企業など市内中小企業の事業承継(親族内承継、従業員承継、M&A等)の実例を紹介しています。

第11回 株式会社ナガシマ製作所(川崎区)

二刀流経営で“新しい風”を起こす

- 突如の登板

今シーズンから「二刀流」の復活に挑んでいる米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手ではないが、精密板金加工を柱とする各種加工ニーズの受託・製造とともに、自社開発した多機能小型券売機の販売展開でもって業界の大競争時代を勝ち残ろうとしているのがナガシマ製作所(川崎区南町)だ。神奈川県にある本社と岩手県の東北花泉工場の社員たちが二人三脚となって、モノづくりのフィールドであくなき挑戦を続けている。

そんな同社を、2002年から率いるのが長島章浩社長である。父の長島利雄氏が1962年に興したプレス加工業の会社は、折からの高度経済成長の追い風を受けて業容を順調に拡大していった。だが、そんな最中、利雄氏が89年に、不慮の事故により亡くなってしまった。

急遽、妻であり現社長の母である幸代氏がリリーフとして登板することになった。本格的な後継ぎとしては、当時、専務を務めていた章浩社長の兄がやがて経営のバトンを受け取るという算段だった。

ところがその後、会社の経営戦略を巡って社長と専務が対立する事態が起き、2002年、専務の兄はナガシマ製作所の経営から身を引いてしまった。そこで、白羽の矢が立ったのが次男で現社長の章浩氏であった。

「会社は兄が継ぐもの」と考えて疑わなかった章浩社長は、大学を卒業後、金属加工業とはまったく関わりのない土木関連会社の若きトップとして、現場の職人たちを束ねていた。気難しい人も少なくない職人軍団をうまく御してきた経験は、ナガシマ製作所の3代目に急ぎ就任した際に大いに役立ったが、言うまでもなく、それだけでは社長業は務まらない。

異業種である製造業。経営の機微に触れる部分に関しては相談役に退いた母親から、経営者としての心構えや立ち振る舞いなどについては、川崎市内に拠点を構える中小企業の後継ぎ者や若手経営者らが集う川崎市青年工業経営研究会(通称・二水会)での「腹を割った」交流を通じて体得していった。中でも二水会で知り合った業務用循環濾過装置などを手掛けるショウエイ(幸区新川崎)の辻永社長からは、現在の二刀流経営につながるヒントと多大なる影響を受けたと振り返る。

- 未来への布石

その“教え”が、象徴的に表れたアクションが冒頭に触れた下請け専業からの業態転換を目指した券売機の自社開発・製造・販売のスタートであり、好不況にかかわらずビジネスチャンスは逃さないという考えに基づいて断行した岩手県での新工場建設であった。かつては、ある電機メーカーから下りてくる仕事が大半を占めていた売り上げ構造も、積極的な新規顧客の開拓を通じて依存度を下げた。いずれの挑戦も、会社の足腰を強めて自主独立の経営基盤を固めようという強い意志が下支えした。

幸い、足元の業績は堅調に推移しているだけでなく、自社開発したQRコード決済機能付きタッチパネル券売機「FMC-27VA」は19年、高品質・低価格を徹底追求した卓上小型券売機「FMC-156V」は24年の「川崎ものづくりブランド」認定をそれぞれ取得する栄誉にも輝いた。そうした中、章浩社長が思い描き始めているのが長男で現在、製造部システムエンジニアとして働いている長島大輝氏へのバトンタッチである。

これまでの同社の代替わりが、いずれも慌ただしい環境下で行わざるを得なかったことを踏まえ、今度こそ、万全の態勢のもとで継承を実現したいという考えがあることはあえて語るまでもないだろう。父のこうした思いに大輝氏自身も、「自分がここまで育ててもらえたのもナガシマ製作所という会社と、従業員の人たちの頑張りがあったからこそ」と、自身が置かれた立場と責任の重さを語る。

果たして、3代目が大きく変えた会社を4代目がどのようにして「二刀流」を極めていくのか、大いに楽しみである。

(かながわ経済新聞 令和7年4月号 第11回かわさき発・事業承継秘話『未来へのバトン』より)

第12回 日崎工業株式会社

信念貫き革新を重ねていく

- 苦境を受け止める

「確たる信念を持っている人は、不景気の時ほど儲ける」とは、経営の神様の異名を持つ松下幸之助が遺した言葉である。好況時にもうけることは誰でもできるが、そんな折には他人の何倍ももうけ、不況時でもしたたかに利益を出すのが本当のプロ経営者だと説いた。

実際、幸之助は昭和恐慌の時、工場を操短して従業員に半日の休暇を与える一方で、志のある人は工場の売れ残りを友人・知人に売ってきてもいいと伝えたそうだ。首切りや減給の通告ではと恐れていた従業員たちは、この意外な申し出に感激し、在庫を抱えて散ったところ、またたく間に倉庫は空っぽに。工場のフル操業がたちまち再開されただけでなく、松下電器は不景気を逆利用してライバルに大きく差を付けることができたという。

事業環境の悪化に直面するたびに経営のあり方を柔軟に変え、売り上げの回復を図ると同時に業容を拡大してきたという点では、“メタルワーク”のプロ集団を自認する日崎工業(川崎区)も、創成期の松下電器と相通じるところがある。

1958年に初代社長の三瓶毅氏が東京・浜松町で立ち上げた板金加工の三瓶製作所は、工場の拡大が必要となって67年に川崎市に移転。日本の「日」と川崎の「崎」を取って現社名に改めた。金属加工の技術には早くから定評があったものの、大きく花開いたのは2代目社長・三瓶修氏が2007年に会社の経営を継いで以降だった。

- 3年後の約束

幼い頃から自宅を兼ねた工場で機械いじりに親しんだ長男の修氏は、学業を終えると二輪車部品メーカーに就職。好きなバイクとモノづくりを両立できるとあってたちまち仕事に夢中になった。

ところが3年ほどたった頃、「家業を手伝ってほしい」と父から告げられた。修氏は「1週間だけ」という父との約束で北海道へのツーリング旅に出かけた。しかし、旅は最終的に1週間では終わらず、北米大陸縦断にまで発展。日本に帰り、実家で腰を据えて働き始めたのは約束から3年後のことだった。

ただし、「急がば回れ」という常套句があるように、日崎工業の人間となってからは、考え方や立ち振る舞いを含めて「転換」が早かった。板金加工による看板製作などを請け負う既存のサイン事業だけでは飽き足らず、イベントや展示会の造作物を企画や設計の段階から主体的に携わる提案営業を開始すると、競業他社にはないビジネスモデルが支持されて大きな手応えを得た。ほどなくして売り上げが伸びていった。そして、07年に拡大路線の環境下で事業承継を果たした。

ところが運命の女神は意地悪である。新社長の力を試すかのように、今度は試練を与え始めた。08年のリーマンショックでは業績の伸びが鈍化し、続く11年の東日本大震災ではイベント関連の需要が半減した。

そこで修氏は、先代が全国7カ所まで広げていた製造拠点を川崎の1工場に集約するという大ナタを振るい、併せて導入した業績連動給制度で大失敗という副作用を認めるや否や、今度は「理念経営」へのシフトと「社員第一主義」の実践にかじを切った。

- 始まりは二水会

一連の経営立て直しに当たっては、川崎市青年工業経営研究会(通称・二水会)での活動を通じて知り合った若手の二世経営者間の人脈と、神奈川県中小企業家同友会における経営理念や経営方針づくりに関する学びの経験が役立った。

実際、危機をバネにした改革の効果は大きく、社員の若返りと定着率の劇的な改善が図れたうえに、経営基盤も財務を含めて再び安定した。

20年から世界を襲った新型コロナ禍では売り上げに影響は出たものの、会社組織が筋肉質になった分だけ復元力も大きく、さらには、より経営の安定を求めてアウトドア事業やキッチンカー事業といった新規事業を生み出すトリガーとなった。

ただし、経営者が会社を営んでいく上で最も重要なのは、幸之助が「信念」と呼んだものの存在だ。日崎工業が創業時から守り続ける「時代に必要とされるニーズを捉え、革新的な進化と共に一歩先の社会から必要とされる企業であり続ける」というポリシーは、確実に修氏へ受け継がれている。

(かながわ経済新聞 令和7年5月号 第12回かわさき発・事業承継秘話『未来へのバトン』より)

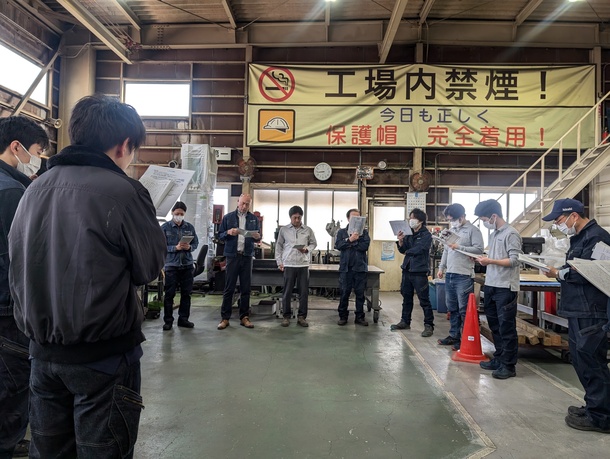

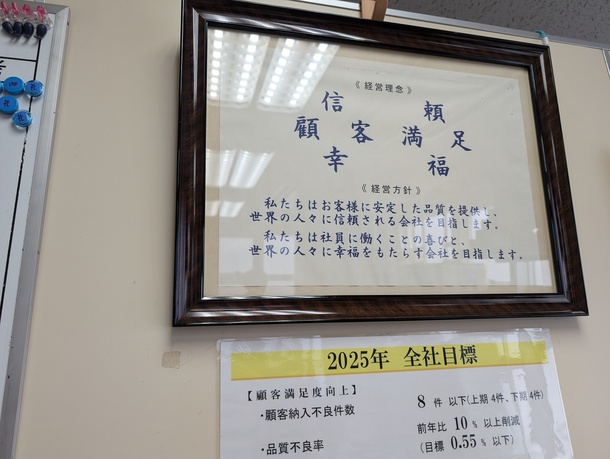

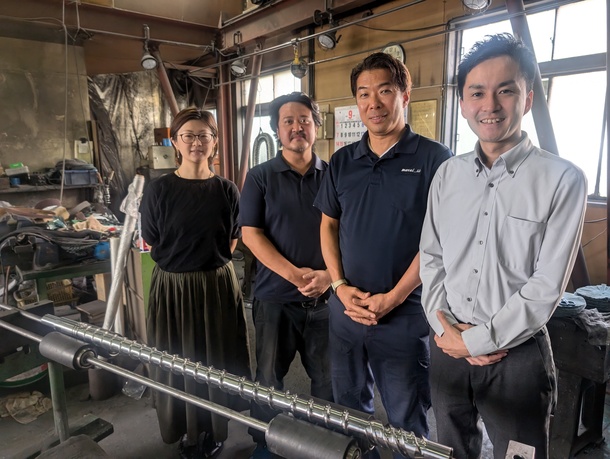

第13回 株式会社青木製作所

ずっと見てきた父の背中、俺の時代で会社を変える

青木製作所(幸区)は2024年、創立85周年を迎えた自動車ブレーキ部品を柱とする老舗金属加工メーカーである。日本の自動車産業がまだ黎明期にあった1939(昭和14)年、初代社長の青木吉之助氏が立ち上げた。クルマの安全に直結する重要保安部品の切削技術に磨きをかけ、旧トキコ(現・Astemo)の指定協力工場として戦後、業容を大きく拡大した。

77(昭和52)年に跡を継いだ息子の青木稔昭氏は、顧客の要望に応える形で宮城県内に工場の増設を重ねるとともに、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001」の取得や、技術力のさらなる底上げを狙った社員研修センターなどを整備した。二代目トップによる一連の積極投資によって会社の足腰は強くなり、米リーマン・ショックや東日本大震災といった経営環境の激変に対しても高い強じん性を発揮した。

- 不協和音は突然

だが、どんな名経営者であってもやがて、時代や事業環境との間で不協和音が生じてくる時期がやってくるのは、避けられない世の摂理である。青木製作所の場合、それは「100年に1度」と言われる自動車産業そのものの転換だった。クルマの電動化とともに部品メーカーの立ち位置も根本から見直されるようになる中、世代交代による人心一新を求める声が大口取引先などからも寄せられるようになった。

稔昭氏は、そうした周囲の「変化」を機敏に読み、「もう辞める」と漏らすこと、2回に及んだ。しかし、それでも実際にはポストを手放さなかったことから、3回目に辞意を表明したタイミングを捉え、次男で長らく自社工場の現場でモノづくりに携わった現社長の青木順氏が経営の座を引き継いだ。2013年のことだった。親子とはいえ、否、親子だからこそ両者の間にはその後、感情のわだかまりが長く残ったが、青木製作所の経営をアップデートさせるためには避けて通れない荒療治であった。

- 先代の意地に苦しむ

とはいえ、そんなバトンタッチ劇であったため、順氏は、経営に関わる幅広い勉強を前任から教わることができず、イチからひとりで学んでいかねばならなかった。金融機関が主催する経営者セミナーに参加したり、友人・知人を介して会計や法務の専門家を紹介してもらったりと東奔西走する傍ら、川崎市青年工業経営研究会(二水会)にも参加し、「経営者同士でしか分からない悩みなどを話した」(青木順社長)。

そうした学びと並行して、100人を超える従業員とその家族を養っていくため、率先して新規顧客の開拓にも精力的に挑戦した。原動力となったのは、父親の経営者としての人となりを長年見たうえ、その姿を反面教師に、「あぁなってはいけない」と誓った強い意志であったという。

- 理想の事業承継を胸に

そんな努力のかいもあり、青木製作所の足元の経営は堅調な推移を示している。順社長の治世は今しばらく続くことだろう。しかしながら、自動車産業を取り巻く変化は激しさを増す一方にある。完成車メーカーからの要望に柔軟に応えられることが、グローバル競争を勝ち残るための絶対条件となっている。

このため青木製作所では、長男の健悟氏、次男の崇史氏を営業と工場の職にそれぞれ就かせながら、仕事を通じて帝王学と新たな経営の在り様を、OJTを通じて学ばせている最中だ。四代目社長の選出と就任は、まだ先のこととなりそうだが、逆に言えば順社長は、自身が体験できなかった理想的な事業承継の姿を、今度こそは確実に実現したいと願っているのかもしれない。

(かながわ経済新聞 令和7年6月号 第13回かわさき発・事業承継秘話『未来へのバトン』より)

第14回 株式会社仙崎鐵工所

音楽教師から社長に、父の教え守り続ける

- 始まりは昭和9年

人の人生に例えれば、卒寿を無事に過ぎ、白寿に向けての歩みを改めて重ねていると例えることができるだろう。仙崎鐵工所(川崎区小田)は、重工業系の中堅・中小メーカーが集積する川崎市の臨海部の中でも、創業以来の事業を一貫して手掛けている長寿企業として知られる。

創業者で初代社長を務めた仙崎八十一氏が1934(昭和9)年に個人事業として興した仙崎鐵工所を祖とし、37年に現在地に移転。39年に株式会社化して以降、終戦、高度成長、そして平成の世を経て今日に至る。

同社が得意とするのは厚さ3ミリメートル以上の金属板を切断、溶接してボイラーや変圧器、車両向けなどの筐体を組み立てていく製缶加工の分野。鉄道や船舶、宇宙といったインフラ系の製品に強みを持つ。特に溶接技術の高さに関しては、日本を代表する在川崎の大手電機メーカーからも厚い信頼を寄せられている。

- 二水会での学び

そんな練達の技術を誇るスペシャリストたちを93年から束ねているのが3代目社長の沼りえ氏である。2代目社長・仙崎昭信氏の四姉妹の次女として生まれ育ち、「(製缶加工は)女性にできるような仕事ではない」との父の考え方もあり、特に帝王学などは施されなかった。大学を卒業後、4年ほど音楽の教職に就いた後、りえ氏自らが事業承継を念頭に仙崎鐵工所に転職した。

令和の今でこそ、女性の活躍の場はあらゆる職業分野に広がっているが、前世紀末の金属加工業とあれば、男の職人しかいない世界だった。しかし、怯むことなく現場に飛び込み、クレーン運転や玉掛けの資格を取得しながら、会社の業務の全体をじっくりと学んでいった。「よく分からずにバタバタするのが一番良くない」という父の教えを忠実に守った。

並行してりえ氏は、川崎市青年工業経営研究会(二水会)の門もたたいた。二水会は温かく迎えてくれたものの、自社の社員などから訝(いぶか)しがられたという。だが、持ち前のポジティブ思考でこうした偏見を跳ね返し、返す刀で経営者として必要となる知識やノウハウなどを吸収していった。節税の方法や金融機関との付き合い方、果ては社長の報酬の水準といった「二水会以外では聞けない疑問や悩み」などをざっくばらんに話し合えたことが、その後の社長としての立ち居振る舞いや意思決定の際に大きく役立ったそうだ。

- ビジネスモデルの優位性

周知の通り、日本のモノづくりは今世紀に入り、韓国・台湾・中国の成長と日本企業の海外進出というメガトレンドを受けて、国内基盤の"空洞化"が否応なしに進んだ。川崎地区でもJFEスチール東日本製鉄所の高炉が休止となるなど、業界に向かい風が吹いた。結果、仙崎鐵工所とともに長年歩んできた近隣の取引先の多くも廃業を余儀なくされた。

そうした中でも同社は、冒頭に触れた通り、大過ない経営を続けることができている。理由として考えられるのは、大きく挙げて3つあろう。

まず、材料の調達から機械加工、筐体の製作、組立、塗装、検査までの各工程を同社がハブとなって取りまとめているというビジネスモデルの優位性。2つ目が、それらを下支えする高い技術と安定した顧客の存在。そして3つ目が、りえ氏の父が実践してきた「たたいてたたいて何度もたたいてから渡る」堅実な経営姿勢である。

世界を混乱に陥れている「トランプ関税」の大嵐を前にしても、同社は、必ずや勝ち残りの道筋を見いだしていくに違いない。そして恐らく、トランプ禍後に浮上してくるのは次の事業承継であろう。この問題に関してりえ氏は、川崎市など外部の知見も借りながら「検討」に入った矢先であると明かす。四代目の模索を軸にしながら、従業員も顧客も安心する方策を、焦らずに探し求めていくとしている。

(かながわ経済新聞 令和7年7月号 第14回かわさき発・事業承継秘話『未来へのバトン』より)

第15回 株式会社末吉ネームプレート製作所

企業価値の向上で次世代へ続け

- 現状に甘んじない革新精神

「企業の安定は、現状に甘んじない向上意欲に支えられている」。鹿島建設の中興の祖・鹿島守之助のこの言葉は、今なお多くの企業経営者の心に響く。1938(昭和13)年に掲げた「事業成功秘訣二十カ条」では、「旧来の方法が一番いいという考えを捨てよ」「ひとを作らぬと事業は亡(ほろ)ぶ」など、現代にも通じる経営理念が示されている。

100年以上にわたって銘板製造を手掛ける末吉ネームプレート製作所(多摩区)は、まさにこの精神を体現する。1923(大正12)年創立の同社は、戦前は中島飛行機(現SUBARU)にゼロ戦向けの銘板を納め、戦後は平和産業への転換を図りながら事業領域を拡大し、総合ネームプレートメーカーとしての地位を築いた。

現社長の沼上昌範氏が大手電機メーカーから家業に呼び戻されたのが98年、父の病気がきっかけだった。しかし経営の実権は父が握り続け、「本当に社長かどうか分からない期間が10年ほど続いた」という困難に直面した。だが、この試練を沼上氏は無駄にしなかった。

トップセールスを重ねて新規取引先を開拓し、実績で古参社員の信頼を獲得。同時に川崎市青年工業経営研究会(二水会)に加入し、同世代の経営者との交流で経営ノウハウを蓄積した。外国人雇用といった将来課題にも早期から取り組み、まさに「現状に甘んじない向上意欲」を実践した。

- スピード重視の改革と新技術

沼上氏が本格的に経営改革に着手していた2011年、富士通との特許ライセンス契約により、光触媒による抗菌・抗ウイルス効果を持つ無色塗料「SNP-α」を開発し、抗菌ビジネス分野へと進出した。

その一方で、スピード至上主義を唱え、次々とカイゼンに踏み切ることになる。ただし、「スピード」とは、単純作業の迅速化ではなく、徹底した効率化を指す。同じ納期でも1週間かかるのを3日で完了させれば、信頼を得てリピートも間違いない。生産現場ではそうした考えが如実に出ている。例えば、社内で使用する全ての備品・在庫・道具。これらに「住所」を割り当て、探す手間をなくした。そして全社員にはタブレット端末を配布し進捗をリアルタイム共有するなど、納期対応力を強化している。

徹底した「仕組み化」による人材育成やDX化も特筆すべき点だ。新入社員には他部署の先輩を「お世話係」として配置し、月1回以上の食事会に予算を割り当てる制度を導入。指導内容は報告書でまとめ、双方の成長を促進している。

また、水曜日の「ノー残業デー」や管理職の連続休暇義務化、「サンクスカード制度」など、働き方改革も実践する。

それだけにとどまらない。社内データとLLM(大規模言語モデル)を組み合わせたRAG(検索拡張生成)システムも導入し、社員は就業規則やマニュアルなどをいつでも検索でき、「会社としての答えが1つだけ出る」という環境を整備した。これにより、先輩によって指導内容が異なったり、質問しづらい状況で不良品が発生したりといった問題を根本から解決している。有給休暇の残り日数といった個人情報も自分で調べられ、まさに、若手社員の「検索する習慣」に対応した。

沼上氏が目指すのは、育成も業務も、自らが指揮しなくても自動的にPDCAが回る仕組みづくりなのだ。

- 壮大なプロジェクト

一方、手帳サイズの経営計画書を毎年策定し、パート含む全社員に配布する。この経営計画書には、事業の進捗や目標だけでなく「なぜこの機械を導入するのか」といった戦略的判断の背景まで数字と文章で「見える化」されている。これにより、事業承継時にも、この一冊で会社の方針が理解できるようになっている。

23年に創業100周年を迎え、登戸工場本館を新社屋に建て替えた。沼上氏の社長就任から四半世紀が過ぎた今、長男は他社で修行し、研鑽を積んでいる。同社は息子へのバトンタッチを含め、さまざまな施策を実践し、企業価値のさらなる向上に拍車をかけている。

100年企業が実践する事業承継は、単なる所有権の移転ではない。時代に応じた変革を続ける意志と仕組みを次世代に継承する、壮大なプロジェクトなのである。

(かながわ経済新聞 令和7年8月号 第15回かわさき発・事業承継秘話『未来へのバトン』より)

第16回 アオイ機工株式会社

古きを見直し温故知新の改革進める

「地位が人をつくり、環境が人を育てる」とは、プロ野球界で数々の功績を残した故・野村克也監督の格言だが、他にも「生涯一捕手」「ID野球」「再生工場」などさまざまな名言を残した人の言葉だけに、今では広く実業界などにも知れ渡っている。

実際、これまで注目を集めてこなかった人物がトップに就くや、見事な采配を振るうようになったという話はしばしば耳にするところだ。

この人事にまつわる“不思議”は、事業承継にも当てはまる。1968年10月創業のアオイ機工(川崎区)を2022年7月から率いる青柳達磨社長も、まさにポストによって「変わった」好例と言えるだろう。

- やがて会社を継ぐのだろう

同社は青柳社長の実父で創業者である現会長が、勤めていた会社が倒産するという憂き目に遭った際、「退職金代わり」にたまたま受け取った旋盤1つを武器にして育て上げた金属加工の会社だ。東京都大田区に所在するメカニカルシールメーカー向けの金属製品を主に手掛けながら、業容を少しずつ拡大していった。

幼い頃より、そんな切削油のにおいが漂う町工場の現場を間近で見ながら育った青柳社長は、長男として、「やがて会社を継ぐのだろうな」という思いをずっと抱き続けていた。大学は製造業にゆかりのない分野を学んだものの、モノづくりの技術を学びたいという思いが断ち難く、2年の時に退学してアオイ機工に入社した。

とはいえ、社員はいずれも年上なことに加えて腕にも覚えがあるベテランばかり。彼らに負けない技術を持っていないと、将来、社長になったとしても組織を束ねることはできまいとの思いから、卓上ボール盤を手始めに、汎用旋盤、NC旋盤、汎用(はんよう)フライス盤、マシニングセンタと、取り扱える工作機械を1つずつ増やしていった。

そして近年は工場長として、製造の現場を取り仕切るとともに、取引先との折衝なども父に代わって行うなど事業経営の要の位置に就いていた。

そうした息子の成長を、父は長年、目を細めながらも口には出さずに見守っていたのだろう。コロナ禍の出口が少しずつ見え始めたタイミングを待っていたかのように、「急に、俺は社長を辞めるからお前がやれと告げられた」(青柳社長)。もっとも、実務面に関しては前述したように、既に青柳社長の方に移っていたことから、引退宣言を受けて以降、実際に2代目トップに就くまでに行ったのは登記などの変更程度であったと振り返る。その意味では、非常にスムーズなバトンタッチであった。

- 「普通の会社」に

しかし、そこからがスムーズではなかった。父がワンマンで好きなように采配しているように見えた社長職に自身が就いてみると、思い通りにならない場面に数多く遭遇した。先代時代には口に出せなかった不平や不満が、ベテラン社員から次々と噴出してきたのだった。「このままではダメになる」。そう腹をくくると、これまでは慣例的に続けてきた残業や休日、退職金といった就業規則や福利厚生など会社の枠組みを時代に合わせて大刷新した。

一方、どんぶり勘定的にしか把握していなかった社員一人ひとりの生産性を誰もが納得できるよう“見える化”した。そして皆に、「普通の会社を目指しましょう」と繰り返し呼びかけた。もちろん青柳社長も、「僕が変わらないと会社も変わらない」と率先して自らを律した。

一連の改革によって、アオイ機工の足元の売上高はコロナ禍時と比べて2割ほど回復。これに時短の実施という変化を加えると、生産性や利益率は大幅に向上したことが類推できる。ただし、課題はなお少なくない。当面の焦点は新規顧客の開拓と定年で辞めていく社員の後継探しだという。

こうした中、青柳社長は知人の紹介で1年前に入った「二水会」からも大きな刺激を受けている。二代目の手による会社の「再生」は、いよいよセカンドステージに入ろうとしている。

(かながわ経済新聞 令和7年9月号 第16回かわさき発・事業承継秘話『未来へのバトン』より)

第17回 有限会社岩手電機製作所

突然の事業承継を支える「おせっかい」な伴走支援 ~支援担当者に聞く産業支援の現場~

川崎市内で制御盤の製作を手掛ける岩手電機製作所で昨年、突然の事業承継が発生した。先代社長が急逝し、息子の大塚友暁氏が前職を辞めて家業を継いだ。この困難な状況を支えたのが川崎市の「おせっかい」な伴走支援だった。現社長の友暁氏と伴走支援コーディネーターの宇崎勝氏に、事業承継について聞いた。

─事業承継のきっかけを教えてください

大塚社長 昨年7月、父が脳幹出血で急逝しました。夕食後に左半身に力が入らなくなり「明日病院に行けばいい」と話していましたが、30分後に再び倒れ、翌日夕方に亡くなりました。本当に何の前触れもなくて。やりかけの仕事もあり、電気の専門知識を持って現場を取り仕切っていたのが父一人だったので、話が理解できるのは私しかいませんでした。

─川崎市の支援はどのように始まったのですか

宇崎氏 先代とは「川崎市知的財産マッチング事業」で20年来のお付き合いがありました。毎月1回会うような時期もあって、企業グループで開発を楽しくやっていました。突然の訃報を受け、友暁さんの存在は知っていましたが、これまで先代以外とはあまり面識がありませんでした。地域で大事にされている会社なので、周りの企業からの声もあり「おせっかい」でも支援を提案しました。

─「おせっかい」とはどういう意味ですか

宇崎氏 川崎市と伴走支援コーディネーターが一体になって事業承継支援をしていますが、申し込みベースではなかなかありません。でも、川崎市では長年お付き合いしてきた企業に対し「100年企業を目指してもらいたい」とプッシュ型で支援を提案します。地域のサプライチェーンを守るため、この会社は残さなければならないという思いからです。このプッシュ型の支援を「おせっかい」と呼んでいます。

─具体的にはどのような支援を受けていますか

大塚社長 「壁打ち」の相手として定期的にお話しいただいています。事業ロードマップの策定、どういうお客さんにどんな価値を提案するかといった枠組みを一緒に考えてもらっています。結果より、埋める作業の中での気づきを共有できるのがありがたいです。

宇崎氏 後継者育成として、まず岩手電機さんがどこで大事にされているかを見える化することから始めました。私たちから見た、お客さんから見た、仲間企業から見た岩手電機という会社の整理です。今ある仕事を片っ端から受けると“利益なき繁忙”になってしまうので、方向性を整理しています。

─技術継承での課題はありますか

大塚社長 先代はハード中心、私はソフト(PLC)が得意で補完関係を想定していました。現在、70代の社員にアドバイザーとして週3~4日来てもらっていますが、改まった技術継承の機会はまだ設けられていません。現場で一緒にやりながら教わっている状況です。

─今、思っていることは

大塚社長 先代は「お金の縁より人の縁を重視する人」でした。その人脈が今、事業承継を支えてくれています。経営状況は厳しいですが、まず立て直しを図り、いずれは地域貢献できる会社にしたいと思います。

宇崎氏 岩手電機さんの強みをもっと伝え、小型制御盤の会社への脱皮を支援していきます。事業が終わってからも長くお付き合いしていきたいですね。

(かながわ経済新聞 令和7年10月号 第17回かわさき発・事業承継秘話『未来へのバトン』より)

第18回 有限会社マルイ製作所

近づく事業承継の日に備え「後継者育成講座」でイロハ伝授

川崎市中原区で射出成型機用の部材加工を営むマルイ製作所は、遅くとも5年以内の事業承継に備え、川崎市が実施している「後継者育成講座」などの支援プログラムを積極活用し、来るべき“Xデー”に備えている。背景や狙いについて伊藤晃介社長、神囿健専務、伴走支援コーディネーターの木下綾子氏に伺った。

─事業承継の背景から教えてください

伊藤社長 私自身が18年前、35歳の時に父から会社の経営を引き継ぎました。長年、神囿専務は工場長として現場を引っ張ってくれましたが、6年ほど前に私と意見の食い違いがあって会社を離れることになりました。ところがいざいなくなると、彼が技術の要であったため生産効率が大きく落ち、経営の継続性にも黄色信号がともるなど苦しい状況に陥りました。

神囿専務 一方、私は別の会社に取締役の立場で転職したのですが、古参の役員との関係がうまくいかず、経営にも携わらせてもらえませんでした。そうした中、伊藤社長から「代表の座を譲ることを条件に戻ってくれないか」という話があり、2023年6月に復職したという流れです。

伊藤社長 神囿専務へのバトンタッチをどう進めればよいのか思いあぐねていたところ、川崎市が展開している事業承継支援プログラムを知りました。そしてまずは神囿専務に2023年度の「後継者育成講座」に通ってもらいました。

神囿専務 計9回にわたる育成講座が終わる頃、その後をフォローする伴走支援サービスがあることを教えられ、24年5月から毎月、川崎信用金庫から川崎市に出向中の齋木光司さん、伴走支援コーディネーターの木下綾子さんに会社に来てもらいました。「壁打ち」のような形でより深掘りした話を伺うとともに、必要に応じて新たな支援策や専門家の紹介をしていただきました。現在はこれも終了し、事業承継の日に向けて自社での取り組みを進めている段階です。

─川崎市の支援や提案はどのようなものだったのですか

木下氏 多岐にわたりますが、伴走支援の過程で、工場の一部機能の千葉への移転と販路開拓という変化が生じたことから、ホームページをリニューアルする好機だということになりました。この時はウェブマーケティングに知見のある専門家を紹介しました。

─支援の手応えを伺えますか

伊藤社長 一番ありがたかったのは、さまざまな話し合いを重ねていく中で、自分たちでは気付かなかった問題点などを可視化してもらった点です。

神囿専務 ずっと現場で育った人間として、製造目線のことは分かるものの、経営者目線というのはまた違ったもので、とにかくいろいろと考えて決定しなければならない。それに気付かされました。もちろん、戸惑いや苦しさは今もあります。

伊藤社長 実は私が会社を継いだ時も同じでした。泳げないのに浮輪もなく海に投げ込まれた感じです。ただその際、自分で痛い思いをしながら考えたことが自信につながりました。ですから神囿専務にも手取り足取り教えるということは全然していません。

─現在のお二人の役割分担は?

伊藤社長 現場の運営管理は全部、神囿専務に任せています。大まかな経営の方針や資金調達に関わる部分は引き続き私が担当しています。お客様との商談にも一緒に行き、事業承継の日までに経験できることは何でも経験させようと考えています。今後、経営計画を立案していく際にはお互いに意見を出し合って決定していくつもりです。

─事業承継の日取りは具体化しているのですか

伊藤社長 株の譲渡を含めて親族へのバトンタッチとはまた違う難しさを感じています。足元の業績的には、あと1~2年先というタイムスパンよりは先になりそうです。会社をもう一度ゼロから作り直す気持ちと意気込みで臨みたいと考えています。

(かながわ経済新聞 令和7年11月号 第18回かわさき発・事業承継秘話『未来へのバトン』より)

第19回 美遊JAPAN有限会社

経営課題を徹底的に洗い出し母の「思い」をつないだ伴走支援

川崎区で飲食業と食品の開発・販売を手掛ける美遊JAPANは、川崎市の事業承継支援スキームを活用して経営課題を抜本的に洗い出し、事業スキームを再定義することで売り上げのV字回復を果たしつつあるという。現社長の岩篤志氏と伴走支援コーディネーターの田中宏樹氏に、事業承継とともに始まったカイゼン活動について聞いた。

─事業承継について教えてください。

岩社長 私が引き継いだ美遊JAPANは2004年に設立。私の母が大川町の工業団地で働く人たちに栄養のある食事を提供したいという思いから09年に食堂事業を始めました。美遊の「美」は母の名前から、「遊」の文字には遊びの中から新しい価値を生みだしたいとの思いを込めたそうです。そして大川町の産業会館内で「Kitchen美遊」という食堂を営んできました。

一方、私は大学を卒業後、事務関連の仕事に就いていましたが、18年に事業承継を念頭に置き、美遊JAPANに入社しました。「自分が生まれた川崎がよりよくなることをしたい」という考えを以前から持っていました。

─川崎市の事業承継支援を受けるに至った経緯を教えてください。

岩社長 美遊JAPANの経営に携わり始めたものの、私自身の中でいろいろな問題が整理されていませんでした。ちょうどコロナ禍で、会社の売り上げが下がっていく中、食堂事業というベースについても新規の事業についてもふわふわしていました。そんな折、川崎信用金庫の担当者から事業承継支援に関わるプログラムがあることを教えられ、早速、連絡を取りました。

田中氏 私たちは事業承継支援と大きくくくって呼んでいますが、岩社長には小規模事業者経営力向上伴走支援事業をお勧めしました。

これは月に1~2回のペースで川崎市と支援担当者が一緒になり、企業の現状を洗い出し、将来目指したい姿を一緒になってデザインするとともに、それに向けて現状とのギャップを埋めるためには何が必要なのかを二人三脚で考えていくプログラムです。

進めていくとそれに付随して、さまざまな課題が見えてくるので、場合によっては「壁打ち」したり、ディスカッションにおいてもかなりキツいことも言わせていただきました。

岩社長 普段は言われないようなことをガツンと言われ、「なにくそ」と思ったことも正直ありましたが、だからこそありがたかったと今では思っています。新規事業を伸ばしていくためにも、まずは既存事業の基盤をしっかり固めることの重要性に気付かされました。

─具体的にはどのような改善を進めていったのですか。

岩社長 伴走支援で取り組んだのは、きちんともうかる食堂の名物メニューを作ること。そして「何のために 誰のためにある食堂なのか」を考えることでした。

23年に母から会社を引き継ぎ、手掛けてきたさまざまな事業をいったん見直しました。例えば、食堂や機械の稼働率。それに対する売上比率など、数字で捉えてやってるつもりでもできていなかったことを洗い出しました。そして、改善に向けて一歩ずつできることを、改めて指摘してもらいました。

頭では分かっていても、プレイングマネジャーの立場ではどうしても目先のことに集中してしまいます。今を冷静に分析することがおろそかになっていたり、先の見通しが甘くなってしまっていることにも気付かされました。

─支援の手応えは。

岩社長 売り上げが回復しただけでなく、母の思いが詰まった食堂事業から目をそらしてはいけないということを学びました。これが本当の事業承継でした。幸い基盤が固まってきたので、殿町で始める「殿町食堂」や、これまで手掛けてきた食の商品開発などの新規事業にも自信が持てるようになりました。

(かながわ経済新聞 令和7年12月号 第19回かわさき発・事業承継秘話『未来へのバトン』より)

第20回 上代工業株式会社

社長の想いを“見える化” 伝えることで未来をつくる

高津区で板金加工業を手掛ける上代(かみしろ)工業は、コロナ禍の最中に社長交代した。厳しい事業環境に直面しながらも、上代健一社長は「会社の生きる道」を模索してきた。社長就任から数年後、市の事業承継支援スキームを活用し、「社長の思いの可視化」と「伝えること」に取り組んだ。上代社長と伴走支援コーディネーターの川口悠氏に振り返ってもらった。

─事業承継について教えてください。

上代社長 創業者である先代は寡黙な人でした。板金で部品加工を手掛けてきた当社は、社長の思いを社員に語るということはこれまで全くなく、社員たちは「仕様書に忠実に物をつくること」を重ねてきた日々だったと思います。

私はというと、もともと取引先であった東芝エレベータに就職、約3年働いた後に当社に入りました。2010年に専務になってからは、人事にも関わるようになりました。会社の礎は「人」だと考え、専務だった頃から組織づくりを進めていました。

─市の伴走支援はどのように始まったのですか。

上代社長 市主催の「事業承継を見据えた小規模事業者経営力向上伴走支援事業」の発表会を聞きに行ったのがきっかけでした。私自身、考えを整理するためにも伴走支援を受けるとよいのでは、と思いました。

川口氏 この発表会は、1年間伴走支援を受けた各社が、成果を1枚の経営デザインシートにまとめ、発表する機会を設けたものです。自社の持っているリソースや強み、将来目指す姿…。これらを一緒に洗い出しながら、そのギャップを埋めるためにどんなことがあるか、できるのか。これを1枚の紙にまとめていくものです。

─具体的にはどのような支援をしたのでしょうか。

川口氏 最初の3、4回は、ひたすら"壁打ち"をしました。部品加工からの脱却を目指した同社が設計業務に進出したこと、自社ブランド設立によるBtoC新事業、石垣島CADセンターの開設、DX化の推進…。一つ一つは素晴らしい取り組みなのですが、周囲からは「何をやっているのか」「なぜこれをやるのか」が見えづらい状況でした。

ただ、深掘りしていくと、根底にあるのは上代社長の「人を大切にする」という思いと、20年後の製造業を見据えた戦略がありました。しかし、それが社員や取引先に十分に伝わっていなかった。そこで、社長の思いを一つの資料として可視化することを目指しました。経営デザインシートに加え、その詳細版となる会社紹介資料を一緒に作り上げていったのです。

─支援を受けてどうでしたか。

上代社長 対話を通じて、あらゆることが本業につながっていることに気付き、頭の整理ができたことが一番の成果でした。これまではつながっていなかったのです。

─成果と今後について教えてください。

上代社長 大きな変化は採用面です。会社の理念や目指す姿を求人時に伝えられるようになり、当社に共感してくれる人材が集まるようになりました。また、営業活動でも効果を実感しています。単なる単価や納期だけでなく、会社の思いを伝えることで、上場企業とも対等に話ができるようになりました。

─これから事業承継に臨む方へアドバイスをお聞かせください。

上代社長 組織作りを早めにやることをお勧めします。社長が現場にいて全部やっているようでは、新しいことに挑戦する時間が作れません。人に権限を委譲し、自分が動ける体制を作ることが大切です。そして、勉強する時間を確保することだと思います。

(かながわ経済新聞 令和8年1月号 第20回かわさき発・事業承継秘話『未来へのバトン』より)

お問い合わせ先

川崎市経済労働局経営支援部経営支援課事業承継担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3896

ファクス: 044-200-3920

メールアドレス: 28keiei@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号176051

くらし・総合

くらし・総合 こども・子育て

こども・子育て 魅力・イベント

魅力・イベント 事業者

事業者 市政情報

市政情報 防災・防犯・安全

防災・防犯・安全