結核検査

- 公開日:

- 更新日:

目的・概要

日本は「結核中蔓延国」であり、結核感染のリスクが先進諸国よりも数倍高く、毎年2万人ほどの患者が発生しています。その中でも川崎市は全国平均の罹患率よりも高く、結核の発生が多く報告されています。

川崎市内の結核登録患者管理検診や結核患者接触者健診において喀痰などの臨床材料から結核菌が体内に存在するか確認するために、塗抹検査や結核菌の培養などを行います。

また、潜在性結核感染症は自覚症状がほとんどないものですが、活動性結核となるリスクがあり、発症すれば感染源となりうる可能性があります。そのため、結核の感染を早期に発見し、発症を防ぐために結核患者接触者健診等においてIGRA検査を行います。

IGRA検査とは結核菌特異的な抗原により刺激を加えたときに遊離される免疫活性物質のサイトカインのひとつであるインターフェロンγを利用した検査法で、潜在性結核感染症又は活動性結核の診断の補助に使用されています。

さらに、感染源の特定、感染経路の推定や患者間の菌株を比較するために、VNTR(Variable Numbers of Tandem Repeats)法を用いた分子疫学解析を行っています。

方法

(1) 結核菌検査

結核の検査は主に喀痰を用いて行います。顕微鏡で観察する『塗抹検査』、結核菌群を分離するための『培養検査』などを行っています。

『塗抹検査』

喀痰などの検体を均質になるよう処理した後、スライドガラスに塗り付け結核菌を含む抗酸菌が判別できる染色液で染色して顕微鏡で観察します。抗酸菌を見つけることができ、検体にどのくらいの菌量があるか知ることができます。

抗酸菌が見られた場合、結核菌群であるか確認するため、核酸増幅法などによって同定検査を実施します。

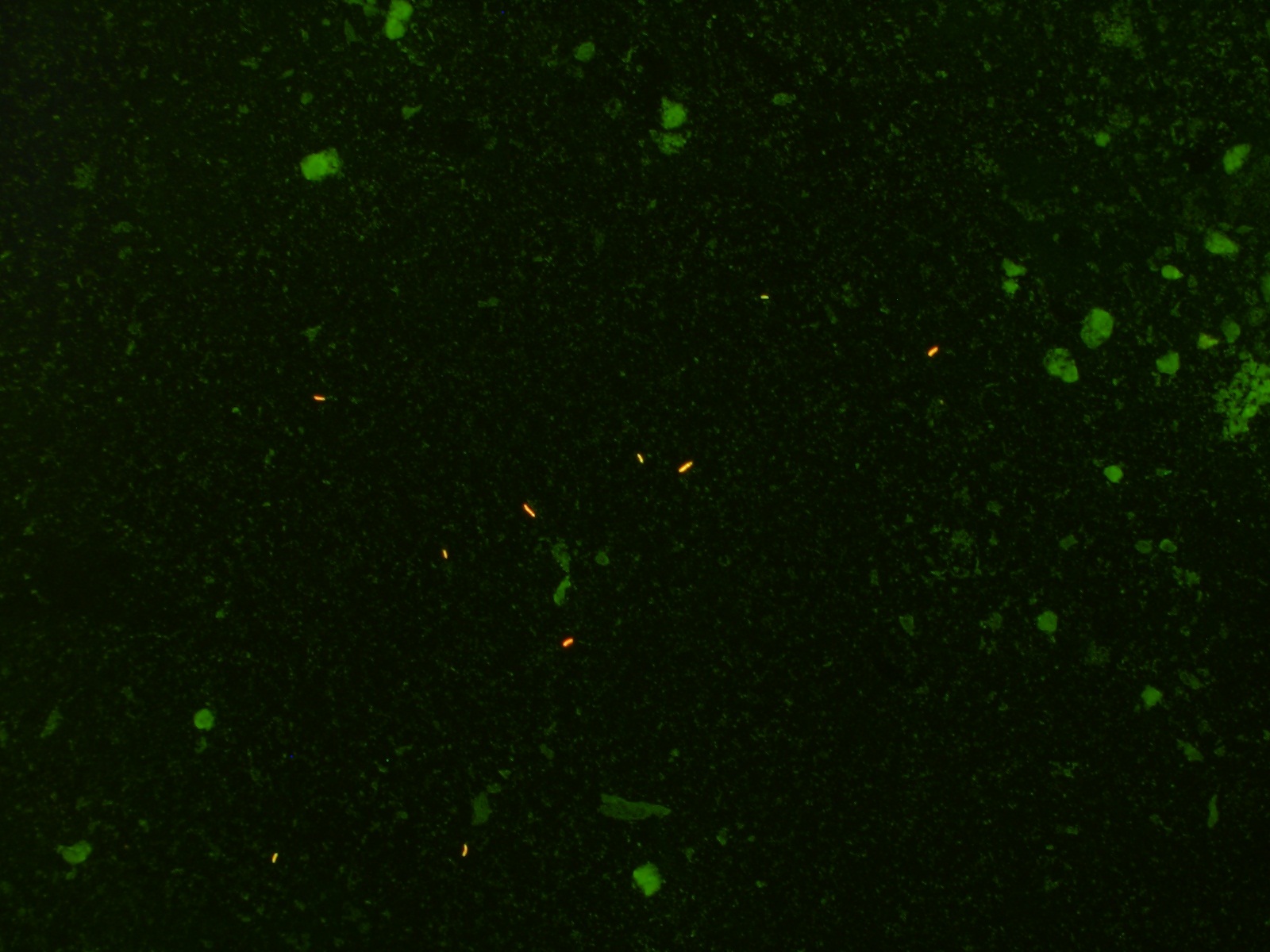

蛍光染色写真(アクリジン・オレンジ染色)

オレンジ色に染色されているものが抗酸菌と推定されます。

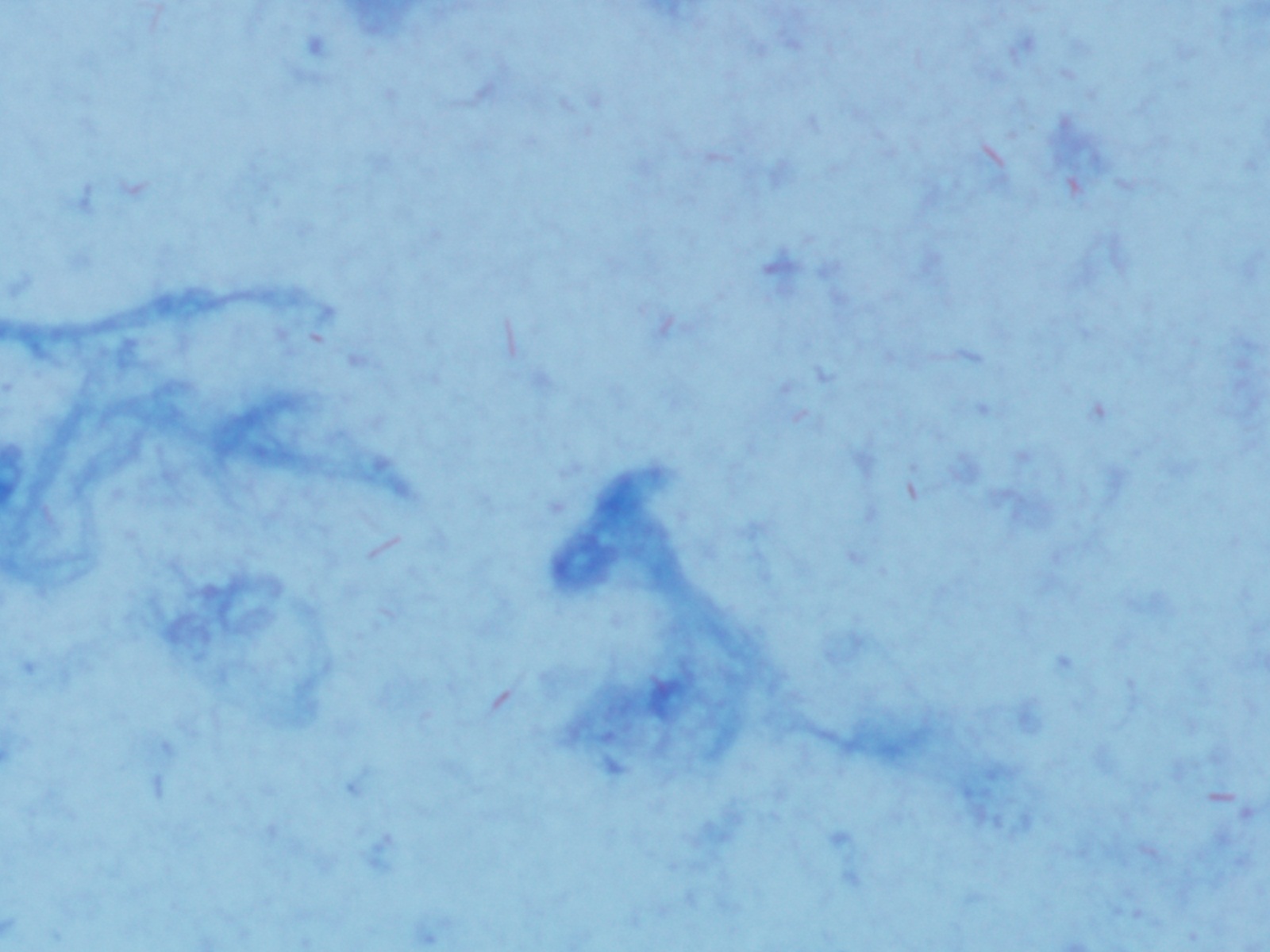

チールネルゼン染色

赤色に染色された棒又はひも状のものが抗酸菌と推定されます。

『培養検査』

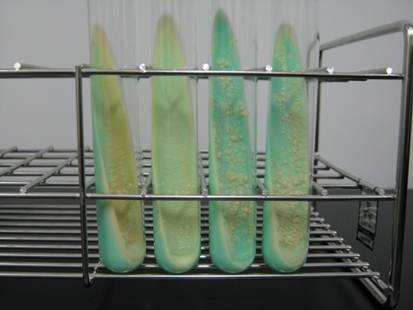

試験管内の培地に均質化した検体を流し込み、37℃で8週間程度培養し、培地上に発育するコロニー(菌の塊)を観察します。疑わしいコロニーが発育した場合には、同定検査を行います。同定検査は迅速鑑別キットや核酸増幅法などによって実施します。

結核菌

(2)IGRA検査

IGRA検査の1つであるT-SPOT.TB検査を用いて検査を行っています。

T-SPOT.TB検査とは血液から抹消血単核球を分離後、結核菌特異的な抗原で刺激しインターフェロンγを遊離する細胞数をELISPOT法にて確認します。

結核に感染した人は体内の免疫応答により結核菌特異的な抗原を記憶します。再び結核菌特異的な抗原に遭遇すると、免疫応答が活性化されインターフェロンγという物質を遊離します。T-SPOT.TB検査を含むIGRA検査はこの反応を利用した方法です。特異的抗原の刺激により、結核に感染のない人はインターフェロンγが遊離されませんが、結核に感染した人はインターフェロンγが遊離されます。

関連記事

- 公益財団法人結核予防会結核研究所外部リンク

さらに詳しく知りたい方はこちらへ

- 川崎市の結核の状況

市内の発生状況などを説明しています

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局健康安全研究所

住所: 〒210-0821 川崎市川崎区殿町3-25-13 川崎生命科学・環境研究センター(LiSE)2階

電話: 044-276-8250

ファクス: 044-288-2044

メールアドレス: 40eiken@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号53808

くらし・総合

くらし・総合 こども・子育て

こども・子育て 魅力・イベント

魅力・イベント 事業者

事業者 市政情報

市政情報 防災・防犯・安全

防災・防犯・安全