にかりょうようすい こどもむけページ

- 公開日:

- 更新日:

二ヶ領用水(にかりょうようすい)のれきし

徳川家康(とくがわいえやす)が江戸(えど)にきたころ、たくさんの水田(すいでん)がつくられました。

そのころ、川崎(かわさき)に小泉次大夫(こいずみじだゆう)という役人(やくにん)がいました。

小泉次大夫(こいずみじだゆう)は、洪水(こうずい)によってあれてしまった土地(とち)に、多摩川(たまがわ)の水(みず)をひき、水田(すいでん)にしようとかんがえました。

しかし、二ヶ領用水(にかりょうようすい)をつくる工事(こうじ)は、たいへんなものでした。完成(かんせい)までに14年間(ねんかん)をかけ、ちかくの村(むら)からあつまった農民(のうみん)たちの力(ちから)によって、慶長(けいちょう)16(1611)年(ねん)にできあがりました。

二ヶ領用水(にかりょうようすい)ができて、およそ1850ヘクタール【とうきょうドームやく390個分(こぶん)のひろさ】の水田(すいでん)に水(みず)がひかれるようになり、とれた米(こめ)は「稲毛米(いなげまい)」とよばれ、江戸(えど)にはこばれました。

| 年(ねん) | できごと |

|---|---|

| 1539 | 小泉次大夫(こいずみじだゆう)がうまれる。 |

| 1597 | 二ヶ領用水(にかりょうようすい)の測量(そくりょう)と工事(こうじ)をはじめる。 |

| 1611 | 二ヶ領用水(にかりょうようすい)が完成(かんせい)する。 |

| 1662 | 田中休愚(たなかきゅうぐ)がうまれる。 |

| 1725 | 久地(くじ)に分量樋(ぶんりょうひ)を設置(せっち)する。 |

| 1892 | 平賀栄治(ひらがえいじ)がうまれる。 |

| 1941 | 平賀栄治(ひらがえいじ)によって、久地(くじ)に円筒分水(えんとうぶんすい)がつくられる。 |

水(みず)をわけるためのしくみ

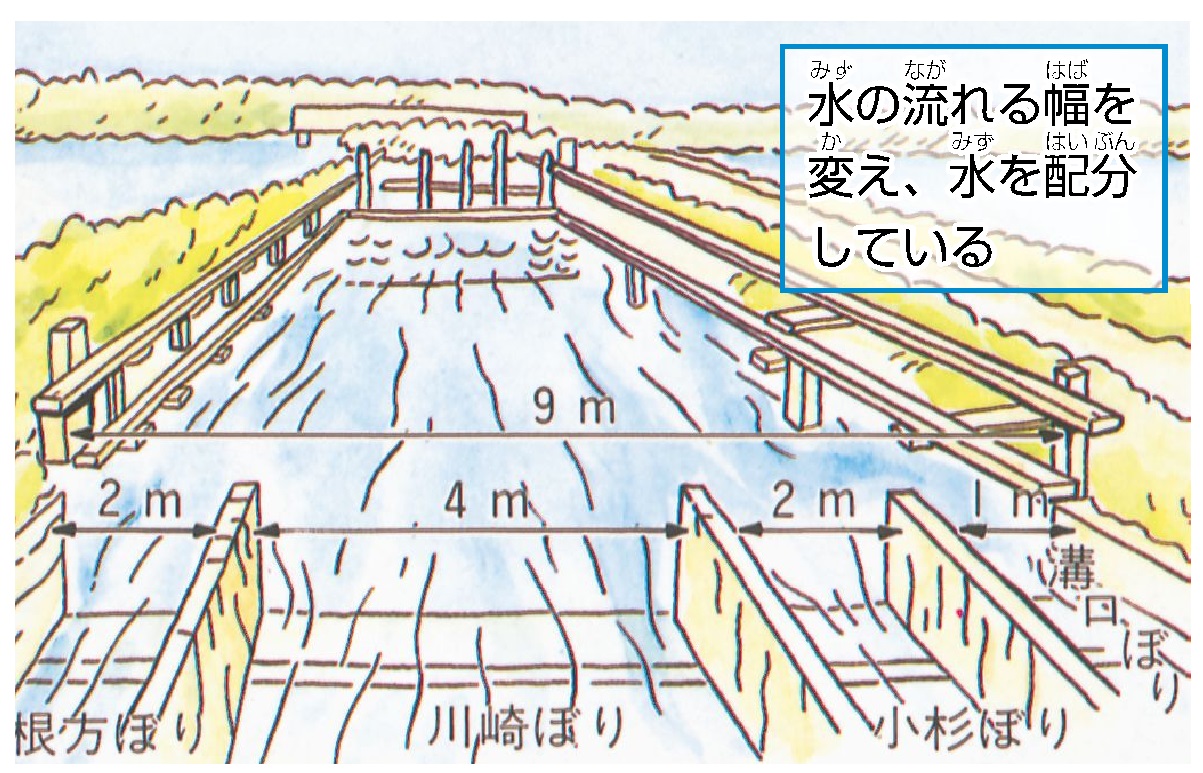

久地(くじ)分量樋(ぶんりょうひ)

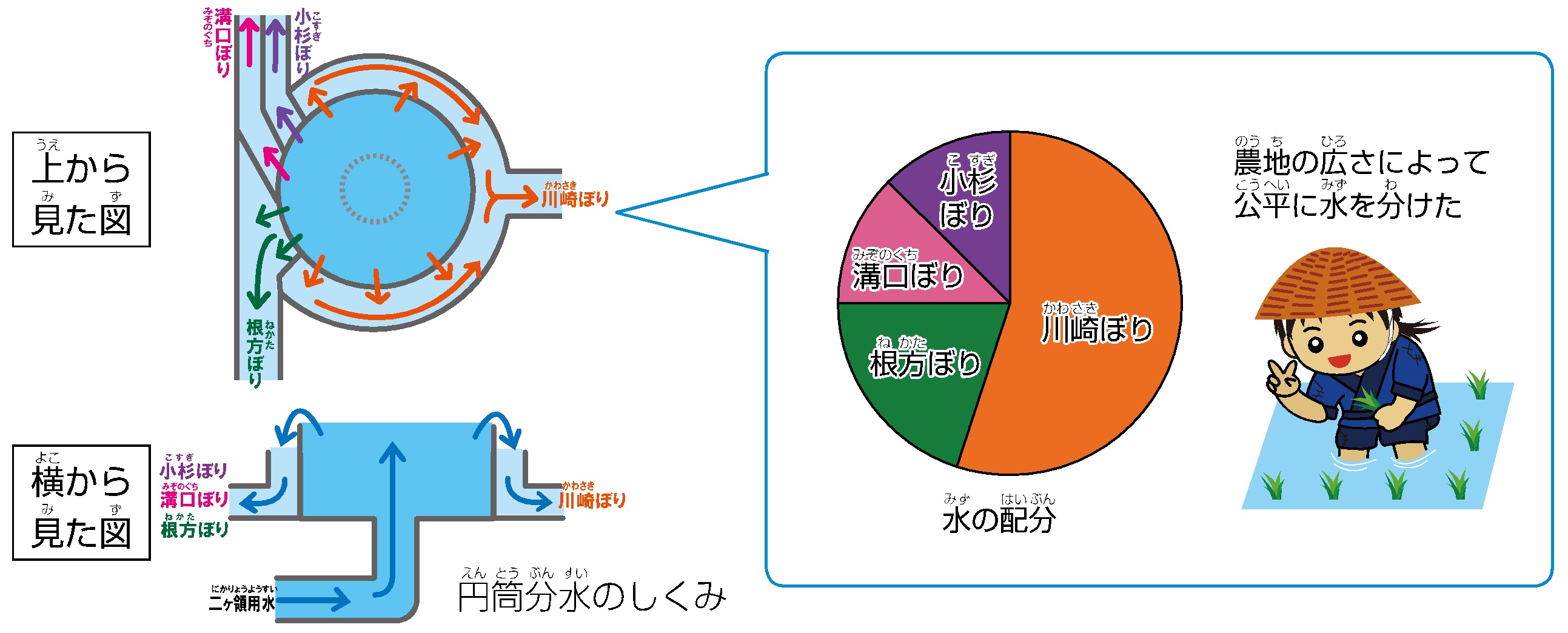

久地円筒分水(くじえんとうぶんすい) 【高津区(たかつく)久地(くじ)1-34】

久地分量樋(くじぶんりょうひ)は、正確(せいかく)に水(みず)の量(りょう)をはかることができませんでした。そのため、より正確(せいかく)に水(みず)の量(りょう)を調整(ちょうせい)できる円筒分水(えんとうぶんすい)につくりかえられました。

二ヶ領用水(にかりょうようすい)の「二(に)」とは?

川崎領(かわさきりょう)と稲毛領(いなげりょう)のふたつの領(りょう)にまたがってながれていたことに由来(ゆらい)します。

領(りょう)とは、むかしつかわれていた地域(ちいき)のまとまりをいうことばです。

川崎市(かわさきし)がわの川崎領(かわさきりょう)と稲毛領(いなげりょう)をながれる「二ヶ領用水(にかりょうようすい)」と、東京都(とうきょうと)がわの世田谷領(せたがやりょう)と六郷領(ろくごうりょう)をながれる「六郷用水(ろくごうようすい)」をあわせて、「四ヶ領用水(よんかりょうようすい)」といわれることもあります。

二ヶ領用水(にかりょうようすい)のみどころ

二ヶ領用水(にかりょうようすい)には、たくさんのみどころがあります。

お問い合わせ先

川崎市建設緑政局道路河川整備部河川課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2906

ファクス: 044-200-7703

メールアドレス: 53kasen@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号75497

くらし・総合

くらし・総合 こども・子育て

こども・子育て 魅力・イベント

魅力・イベント 事業者

事業者 市政情報

市政情報 防災・防犯・安全

防災・防犯・安全