禅寺丸柿について

- 公開日:

- 更新日:

禅寺丸柿について

禅寺丸柿は、伝承を含め諸説ある中で、建保2年(1214年)に麻生区王禅寺の山中で発見されたとされています。このことから、柿生の地名の元となり、古くから地域の人々の生活を支えてきました。江戸時代の1648年頃から王禅寺近隣地域に栽培が広がり、明治時代の末には最盛期を迎えました。

小ぶりで甘く、種が大きいのが特徴です。

形が丸く小ぶりなのが特徴

後世に残すために

大正10年(1921年)の柿生村の生産量は938トンに達しましたが、その後は新種の登場や都市化の進展による柿の木の減少により、昭和40年代半ばには市場から一旦姿を消しました。しかし、地域の人々の熱意と努力で「柿生禅寺丸柿保存会」が結成され、その希少価値から人気が復活しました。

禅寺丸柿は地域の宝

平成19年には国の登録記念物に指定され、貴重な文化財として保護が図られています。

毎年秋には、柿生駅前広場で「禅寺丸柿まつり(柿生中央商店会主催)」が開催されるほか、JAセレサ川崎柿生支店では禅寺丸柿を使用したワインを販売するなど、禅寺丸柿を地域の宝として活用しています。

区の木と禅寺丸柿の日

平成24年には、麻生区区制30周年記念事業実行委員会が、区の木・区の花の選定への投票を呼びかけ、禅寺丸柿とヤマユリが区の木・区の花として選定されました。平成24年10月21日には区制30周年記念事業の一環として、「禅寺丸柿サミット(禅寺丸柿サミット実行委員会主催)」が開催されました。麻生区では、サミットが開催された10月21日を「禅寺丸柿の日」として日本記念日協会に登録をしました。

平成25年10月21日には、区役所前広場において「禅寺丸柿の日記念イベント(麻生観光協会主催)」を開催したほか、麻生観光協会をはじめ関係団体の協力により禅寺丸柿のキャラクター「かきまるくん」の着ぐるみが作成され、地域のおまつりなどに登場し盛り上げています。

禅寺丸柿キャラクター「かきまるくん」

禅寺丸柿の碑

郷土愛醸成の取り組み

麻生区内の全小中学校に禅寺丸柿の木が植えられており、秋には、なった実を児童に食させたり、図工で禅寺丸柿の絵を描かせたりする活動が行われ、禅寺丸柿を通じて郷土愛を醸成する取り組みが進められています。

禅寺丸柿の販売について

普段は市場に出回らない貴重な品ですが、9月下旬から10月上旬にかけて、区内の農産物直売所(セレサモス麻生店など)外部リンクに入荷されることもあるため、各直売所へ直接お問い合わせください。

また、毎年10月に開催される「禅寺丸柿まつり」で、柿生禅寺丸柿保存会による直売会が行われます。

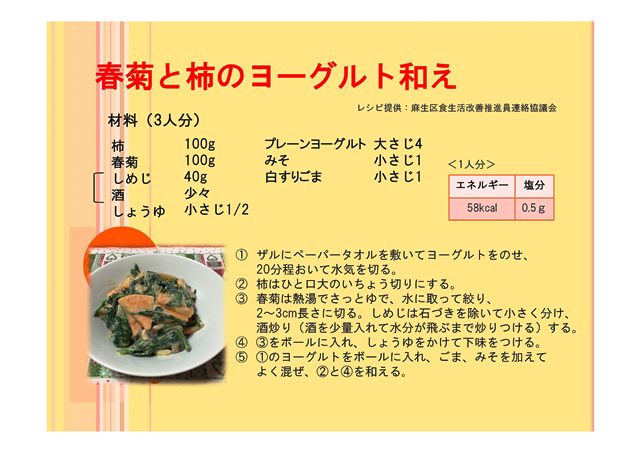

柿を使った料理レシピを紹介します

お問い合わせ先

川崎市麻生区役所まちづくり推進部企画課

住所: 〒215-8570 川崎市麻生区万福寺1丁目5番1号

電話: 044-965-5112

ファクス: 044-965-5200

メールアドレス: 73kikaku@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号57747

くらし・総合

くらし・総合 こども・子育て

こども・子育て 魅力・イベント

魅力・イベント 事業者

事業者 市政情報

市政情報 防災・防犯・安全

防災・防犯・安全 麻生区

麻生区