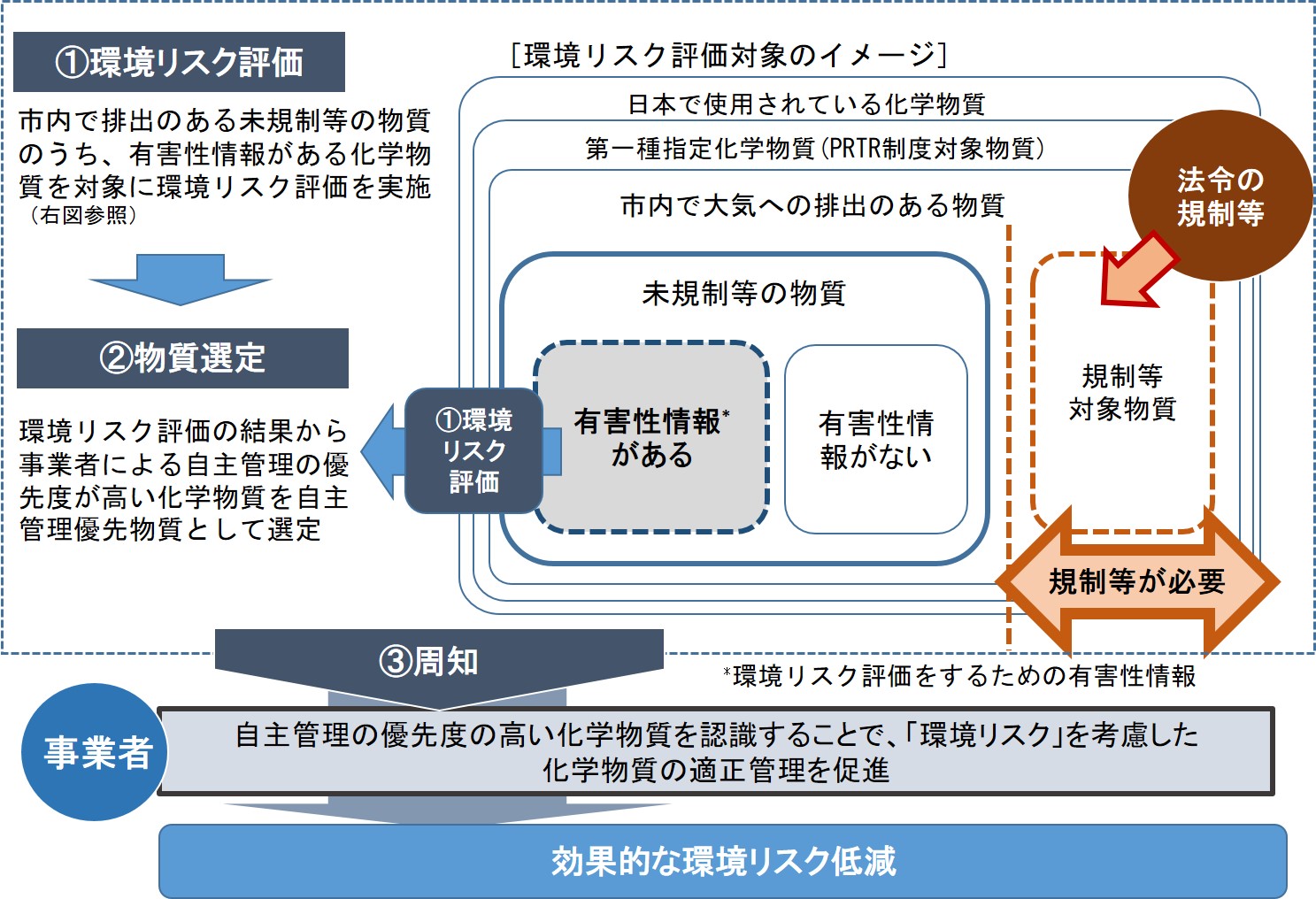

「環境リスク評価を活用した化学物質管理の促進」の概要

- 公開日:

- 更新日:

概要

化学物質は、生活をする上で欠かせないものですが、人の健康等に好ましくない影響を与える恐れがあるものもあり、このような影響の未然防止のための取組が必要となります。

化学物質の市内の「排出量」は、事業者による自主的な化学物質の適正管理の推進等により、大幅に削減されています。一方、削減量は鈍化傾向となっており、今後は、これまでの「排出量」に着目した取組に加え、「環境リスク」の低減に向けた取組を効果的に推進する必要があります。

これからの化学物質対策⇒排出量+「環境リスク」

このため、川崎市大気・水環境計画(令和4年3月策定)では、環境リスクの低減に向けた取組として、「環境リスク評価を活用した化学物質管理の促進」を推進することとしています。

この取組は、未規制等の化学物質について、本市が全国に先駆けて検討を行ってきた「環境リスク評価」を活用し、事業者による自主的な管理の優先度が高い物質を選定等することで、事業者の方へ、環境リスクを考慮した化学物質の適正管理を促進するものです。

詳細につきましては、下記のパンフレットを御参照ください。

なお、当該取組を推進するにあたり必要となる具体的な選定手法等について、次のとおり、川崎市環境審議会に諮問し、答申をいただいています。詳細につきましては、下記リンクよりご確認ください。

環境リスク評価を活用した事業者による自主的な化学物質管理の促進に向けた考え方について(令和4年11月川崎市環境審議会からの答申)

環境リスクとは

化学物質の環境リスクとは化学物質が環境を経由して人の健康や動植物の生息または生育に悪い影響を及ぼすおそれのある可能性をいいます。その大きさは、化学物質の有害性の程度と、呼吸、飲食、皮膚接触などの経路でどれだけ化学物質に接したか(ばく露量)で決まり、概念的に式で表すと次のようになります。

化学物質の環境リスク = 有害性の程度 × ばく露量

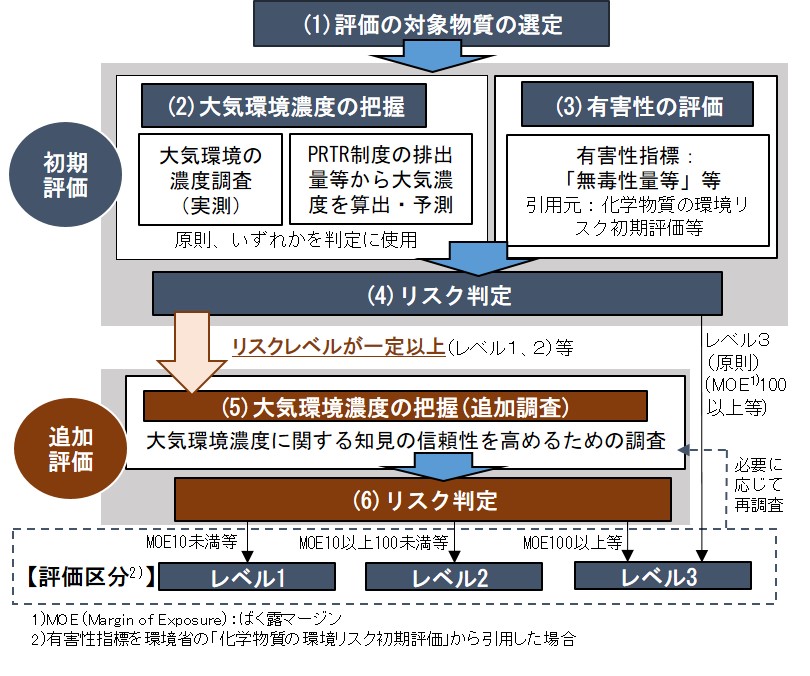

環境リスク評価の方法について

「川崎市環境リスク評価ガイドライン」に定める方法で、実施しています。環境リスク評価の方法のフローは下図のとおりです。要綱及びガイドラインは下記からご確認ください(要綱及びガイドラインは同じページに掲載しております)。

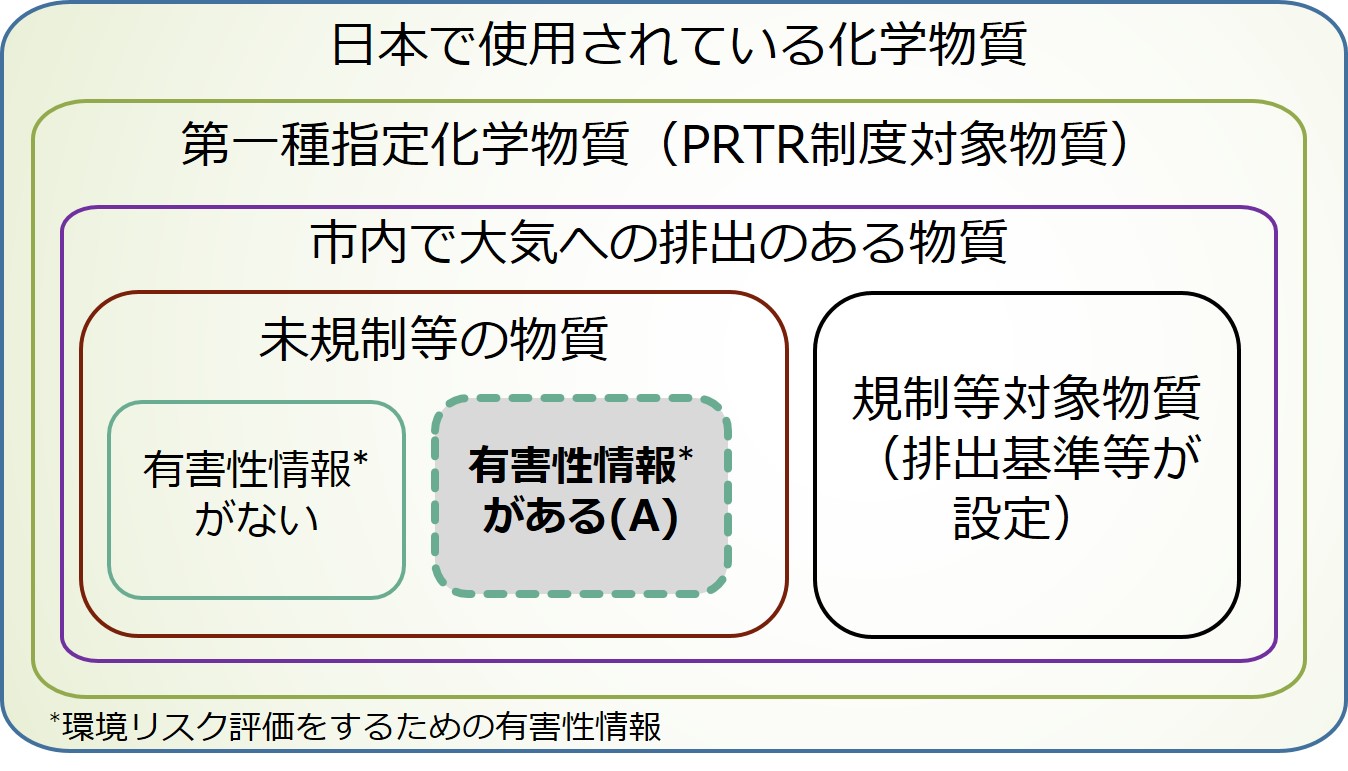

(1) 評価の対象物質の選定

下図の点線の枠内の物質(A)から、評価の対象物質を選定します。

(2)、(5) 大気環境濃度の把握の方法

初期評価

大気環境濃度の調査(実測)又はPRTR制度の排出量等から大気濃度の算出・予測を実施します。

追加評価

原則として、リスクレベルが一定以上の物質については、より詳細な実測調査を実施します。

(3) 有害性の評価の方法

環境省の「化学物質の環境リスク初期評価」、NITE&CERIの「化学物質の初期リスク評価書」から有害性指標を引用します。

(4),(6) リスクの判定

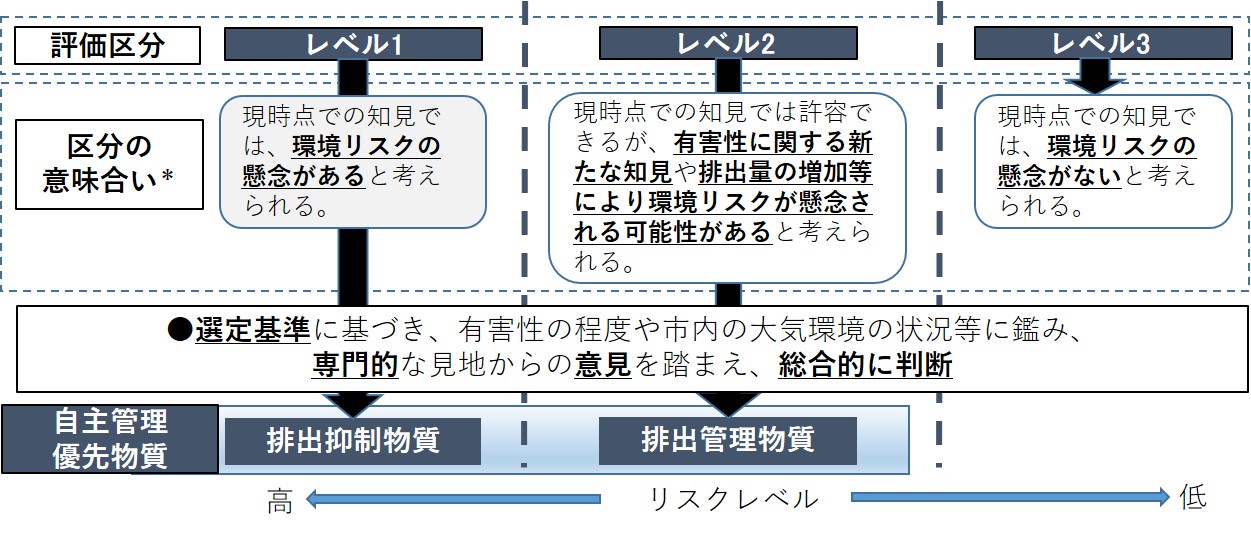

有害性指標の引用元(環境省、NITE&CERI)と同様の方法で、判定し、評価区分として、レベル1~3に区分します。

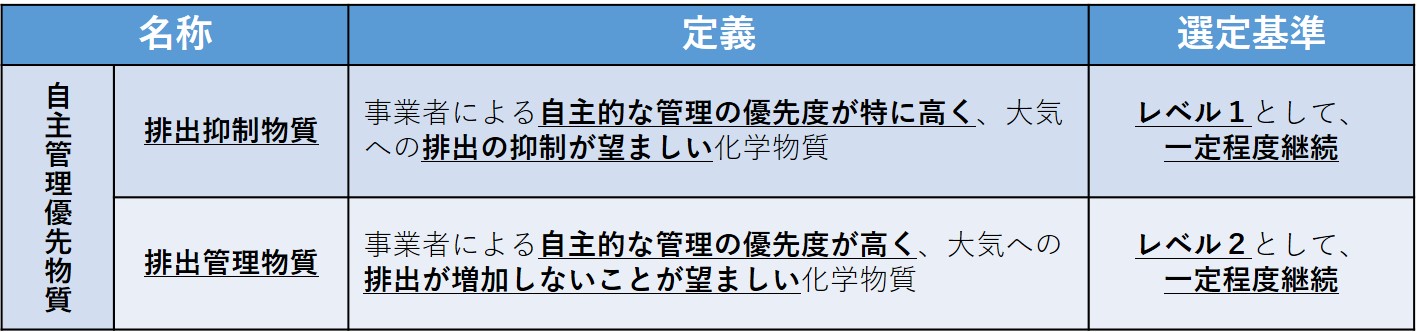

事業者による自主的な管理の優先度が高い物質の選定について

選定されている物質については、「自主管理優先物質について」を参照してください。

*追加評価を含んだ意味合いとなります。

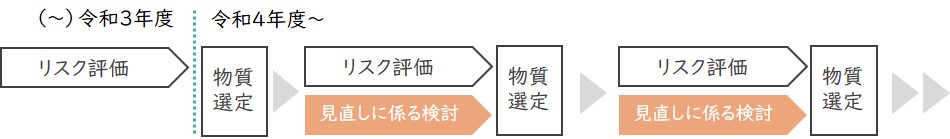

今後の環境リスク評価等について

環境リスク評価を継続して実施し、定期的に「自主管理優先物質」の見直しを行います。

本市の対応について

自主管理優先物質については、継続的にモニタリング等を実施していきます。また、自主管理優先物質を使用している事業者の方へ、管理状況等に関するヒアリング等を実施していきますので、御協力をお願いいたします(本取組は、規制的な取組ではなく、事業者による自主的な管理を促進することを目的としています。)。

事業者の皆様へのお願い

(1)事業者の皆様が実施されている化学物質対策の取組につきまして、引き続き実施していただきますようお願いいたします。

(2)環境リスクを加味した化学物質対策の取組を事業者の皆様におかれましても実施されることについて、御検討いただけますと幸いです。

(3)自主管理優先物質に選定された物質を使用している事業者の皆様に対し、市が管理状況についてヒアリング等を実施いたしますので、その際は、御協力をお願いします。

お問い合わせ先

川崎市環境局環境対策部地域環境共創課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2532

ファクス: 044-200-3921

メールアドレス: 30kyoso@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号144407

くらし・総合

くらし・総合 こども・子育て

こども・子育て 魅力・イベント

魅力・イベント 事業者

事業者 市政情報

市政情報 防災・防犯・安全

防災・防犯・安全