細菌による食中毒 ~腸炎ビブリオ~

- 公開日:

- 更新日:

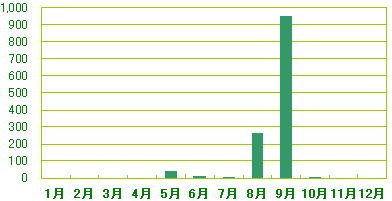

腸炎ビブリオは海の中に存在する細菌で、夏場に海水の温度が上昇すると急速に増殖します。そのため、腸炎ビブリオによる食中毒は6~9月に集中して発生しています。

平成19年 全国腸炎ビブリオ食中毒患者数

※厚生労働省「食中毒統計資料」より作成

この菌による食中毒の多くは、腸炎ビブリオが付着した魚介類などの海産物から起こります。特徴や予防法を知って、食中毒の発生を防ぎましょう。

腸炎ビブリオによる食中毒とは?

原因菌

腸炎ビブリオ(Vibrio parahaemolyticus)

菌のいる場所

海(河口部、沿岸部など)に生息しています。

海水温が低い冬場は海底の砂泥の中やプランクトンに付着していますが、夏になり海水温が高くなると海水中に出てどんどん増殖し、魚介類の内臓やエラなどに付着していきます。

菌の特徴

腸炎ビブリオは世界で最初に日本で見つかった食中毒菌です。昭和25年にシラス干しを原因食品とする大規模な食中毒事件が発生した折に発見されました。

この菌は3~5%の塩分を好み、海水に生息しています。他の細菌に比べて増殖が極めて速く、約10分で2倍に増えるといわれており、発育に最適な環境においては魚介類から器具、器具から食品へと、どんどん増殖して広がっていきます。

ただし、真水や熱、酸に弱く、低温の場所(4℃以下)では殆ど増殖しません。

TCBS寒天培地上に発育した腸炎ビブリオのコロニー(菌の集落)です。培地と同じような緑色のコロニーが発育します。

原因食品

魚介類(刺身、寿司などの生食用鮮魚、魚介類加工品)や二次汚染による各種食品(野菜の浅漬け、塩辛など)。

潜伏期間

10~24時間

主な症状

下痢、腹痛、吐き気、嘔吐、発熱などですが、特に下痢がひどく、激しい腹痛を伴います。通常1~3日で回復しますが、希に重症化し、死に至ることもあります。

予防方法

腸炎ビブリオは真水と熱に弱く、低温では増殖しません。したがって、以下のことを徹底することで予防することができます。

- 魚介類は水道水でよく洗う。

- 60℃15分の加熱で死滅するため、十分加熱調理する。

- 5℃以下の低温で食品を保存する。

- 魚介類と他の食材の接触を避ける(まな板の使い分け等)

また、「加熱調理用」等記載された魚介類は絶対に生食しないようにしましょう。

食中毒を防ぐため、国や川崎市で微生物の基準が設定されている食品があります。その中で、腸炎ビブリオの基準が定められている食品は以下の通りです。

食品衛生検査所では、この基準が守られているか確認するための検査を行っています。

川崎市の定めた腸炎ビブリオの衛生指導基準

食品の種類

生食用鮮魚介類

魚介類加工品

漬物

衛生指導基準

陰性であること

国の定めた腸炎ビブリオの規格基準

食品の種類

ゆでだこ、ゆでがに

規格基準

陰性であること

食品の種類

生食用鮮魚介類

生食用冷凍鮮魚介類

むき身の生食用かき

規格基準

1gあたり100個以下

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局保健医療政策部中央卸売市場食品衛生検査所

住所: 〒216-0012 川崎市宮前区水沢1-1-1

電話: 044-975-2245

ファクス: 044-975-2116

メールアドレス: 40kensa@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号17241

くらし・総合

くらし・総合 こども・子育て

こども・子育て 魅力・イベント

魅力・イベント 事業者

事業者 市政情報

市政情報 防災・防犯・安全

防災・防犯・安全