川崎宿とは

- 公開日:

- 更新日:

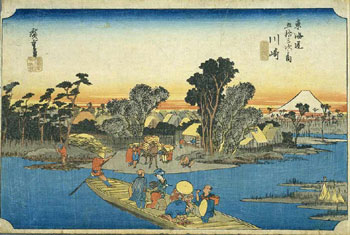

歌川広重『東海道五十三次』より「川崎宿」

成り立ち

川崎宿は元和9(1623)年、品川・神奈川両宿の伝馬負担を軽減するために開設されました。新宿(しんしゅく)・砂子(いさご)の2町から始まり、その後、久根崎(くねざき)・小土呂(ことろ)町を加えた4つの村で構成されていました。

町立てにあたっては、久根崎から小土呂に至る自然堤防(海がつくった砂州)を利用して盛土がなされていますが、これは六郷・鶴見両河川の出水被害を抑えることが重視されたためです。

距離

江戸口土居(現在の六郷橋)から京口土居(現在の小川町)までの約1.5km。

本陣

兵庫(田中)本陣・・・新宿町、建坪231坪、門構・玄関付

惣左衛門(佐藤)本陣・・・砂子町、建坪181坪、門構・玄関付

惣兵衛本陣・・・砂子町、途中で廃止

旅籠(はたご)

ピーク時の旅籠の数は天保期に編集された「東海道宿村大概帳(とうかいどうしゅくそんだいがいちょう)」に記された72軒で、神奈川県下9宿の内3番目の旅籠数でした。

川崎宿で名高い旅籠だったのが「万年屋(まんねんや)」で、文久3年の「将軍上洛に付宿並書上」よると、当時川崎宿の旅籠の中で最大規模でした。ハリスが宿泊したことでも有名です。名物「奈良茶飯(ならちゃめし)」は『東海道中膝栗毛』の中で弥次さん喜多さんも食べたとされています。

参考文献:川崎市編集「川崎市史(通史編2近世)」平成6年(1994年)

関連記事

- 東海道川崎宿一覧(史跡の紹介)

川崎宿の史跡一覧です。

お問い合わせ先

川崎市川崎区役所まちづくり推進部地域振興課

住所: 〒210-8570 川崎市川崎区東田町8番地

電話: 044-201-3136

ファクス: 044-201-3209

メールアドレス: 61tisin@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号24641

くらし・総合

くらし・総合 こども・子育て

こども・子育て 魅力・イベント

魅力・イベント 事業者

事業者 市政情報

市政情報 防災・防犯・安全

防災・防犯・安全 川崎区

川崎区