ボツリヌス食中毒について

- 公開日:

- 更新日:

ボツリヌス食中毒は発生件数としては少ないですが、家庭内でも発生しており、命に関わることがあります。

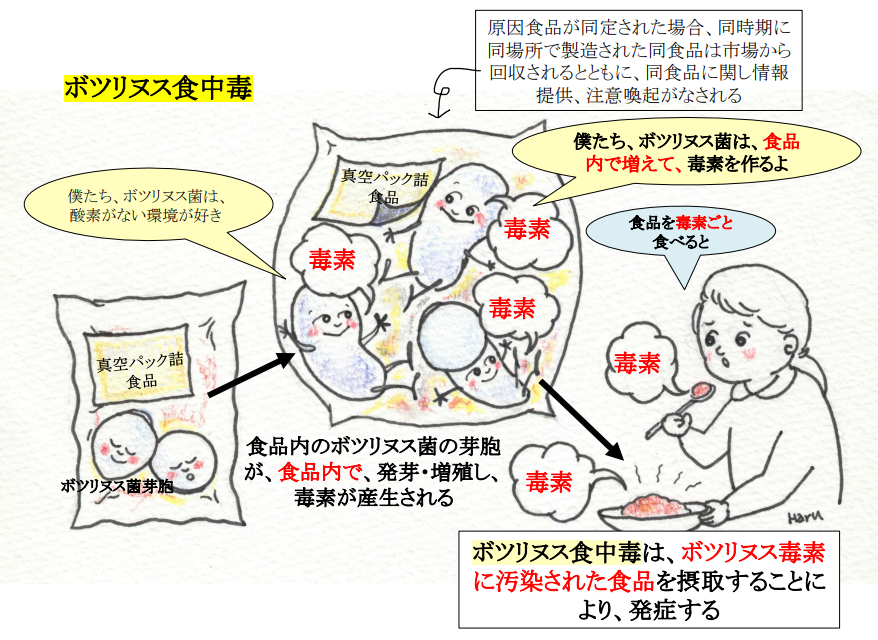

(1)原因食品

ビン詰、缶詰にされた自家製保存食品や要冷蔵真空パック詰め食品の常温保管でボツリヌス菌が増殖し、食品が毒素で汚染されることが原因となります。

これまでに原因となった食品:要冷蔵真空パック詰め食品、空気に触れないように発酵させた保存食品(いずし等)、野菜・果物のビン詰・缶詰、からしレンコン等

(2)症状

- 潜伏期間:およそ8~36時間

- 初期症状:吐き気・おう吐・下痢などの消化器症状

- 特徴的な症状:神経麻痺症状による脱力、倦怠感、めまいなど。症状が進むと、まぶたが下がる(眼瞼下垂)、言葉がでなくなる(構音障害)ことなどもあります。

- 重症の場合、筋肉の麻痺により呼吸ができなくなり、死亡することがあります。

(3)予防

消費者の皆様へ

ボツリヌス食中毒は家庭内での食品の保管方法の不備による事例も多く報告されています。

次の点に注意しましょう。

- 食品の表示をよく確認し、冷蔵保管が必要な食品は必ず冷蔵で保管しましょう。

- ボツリヌス菌は増殖する際に、強い異臭(酪酸臭)のガスを発生します。食品のパックが膨張している、変な匂いがする場合などは食べずに捨てましょう。

- ボツリヌス菌の毒素は熱に弱いため、加熱できるものは食べる前に十分加熱しましょう。ただし、電子レンジで温める程度では加熱が不十分な場合があります。

※注意※

ご家族が医療機関からボツリヌス症を疑われた場合、自宅にある食品がボツリヌス菌の毒素で汚染されている可能性があります。被害が拡大する恐れがあるため、ご家族が食べていたものは食べないようにしましょう。

【消費者向け】ボツリヌス食中毒対策リーフレット

事業者の皆様へ

次の(1)~(3)をすべて満たす容器包装詰低酸性食品(容器包装詰加圧加熱殺菌食品は除く。)

(1)容器包装に密封(真空パック等)

(2)pHが4.6を超える

(3)水分活性が0.94を超える

を製造する場合は、次のような対策が必要です。

対策1: 中心部の温度が120℃で4分間加熱する又はこれと同等以上の効力を有する方法で殺菌する。

対策2:製造から消費まで10℃以下で管理し、はっきり「要冷蔵」と表示する。

事故を起こさないために、もう一度自社製品の対策を確認してください。

【事業者向け】ボツリヌス食中毒対策リーフレット

(4)ボツリヌス菌の特徴

ボツリヌス菌は乾燥や熱に強い「芽胞(がほう)」を形成する細菌で土壌など環境中に広く存在しています。芽胞の状態では、100℃数分間の加熱でも生き残ることがあります。芽胞の状態では増殖できませんが、酸素が少ない状態で芽胞から発芽すると、増殖し、病毒性の強い毒素を産生します。この毒素が、全身の麻痺を起こすため、命に関わる可能性があります。

ボツリヌス菌が産生する毒素は80℃で20分間又は100℃で1~2分間の加熱で毒性を失います。

出典:国立感染症研究所ホームページ ボツリヌスとは

https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/7275-botulinum-intro.html

(5)その他のボツリヌス症

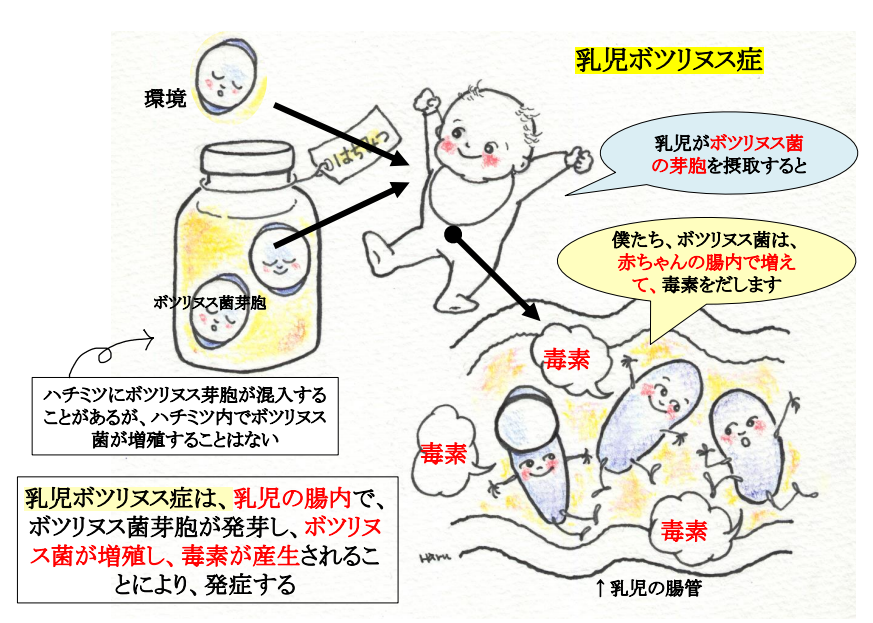

乳児ボツリヌス症

ボツリヌス菌は土壌などに存在するため、ハチミツに含まれている可能性があります。生後1歳未満の乳児は腸内細菌の環境が整っておらず、腸内でボツリヌス菌が増えて毒素を作ってしまうことがあります。

生後1歳未満の乳児にはハチミツやハチミツを含む食品を与えないようにしましょう。大人の場合、ボツリヌス菌が腸内に入っても、他の腸内細菌との競争に負けてしまうため、問題になることはありません。

出典:国立感染症研究所ホームページ ボツリヌスとは

https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/7275-botulinum-intro.html

その他

土壌など環境中に存在するため、傷口などから汚染され、傷口が低酸素状態になることで毒素が産生されることもあります。(創傷ボツリヌス症)

海外では麻薬中毒者などで発生報告がありますが、国内での報告は今のところありません。

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部生活衛生課

食品安全担当/監視・表示担当

〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2445・2452・0221

ファクス:044-200-3927

メールアドレス:40syoku@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号171163

くらし・総合

くらし・総合 こども・子育て

こども・子育て 魅力・イベント

魅力・イベント 事業者

事業者 市政情報

市政情報 防災・防犯・安全

防災・防犯・安全