駐車施設附置に関するよくある質問

- 公開日:

- 更新日:

ページ内目次

このページでは、下記の川崎市内の建築物に係る駐車施設の附置に関して定める法規や、

駐車場法に規定される届出について、交通政策室に寄せられるよくある質問(Q&A)を掲載しております。

- 駐車施設の附置等に関する条例(以下「条例」という。)

- 総合調整条例に規定する駐車施設に関する事項の取扱要綱(以下「要綱」という。)

- 届出を要する路外駐車場(以下「路外駐車場」という。)

お問い合わせの前に是非ご参照ください。

(こちらのページは随時更新しております。)

事前相談について(新築・新設の場合は届出前に必ずご相談ください。)

条例や要綱、路外駐車場の届出の際は事前に簡易版電子申請サービス(LoGoフォーム)の相談票から図面等について送付いただき、事前相談を実施するようにお願いいたします。

このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

1. よくある質問

「よくある質問」では交通政策室に多く寄せられる代表的な質問について掲載しております。

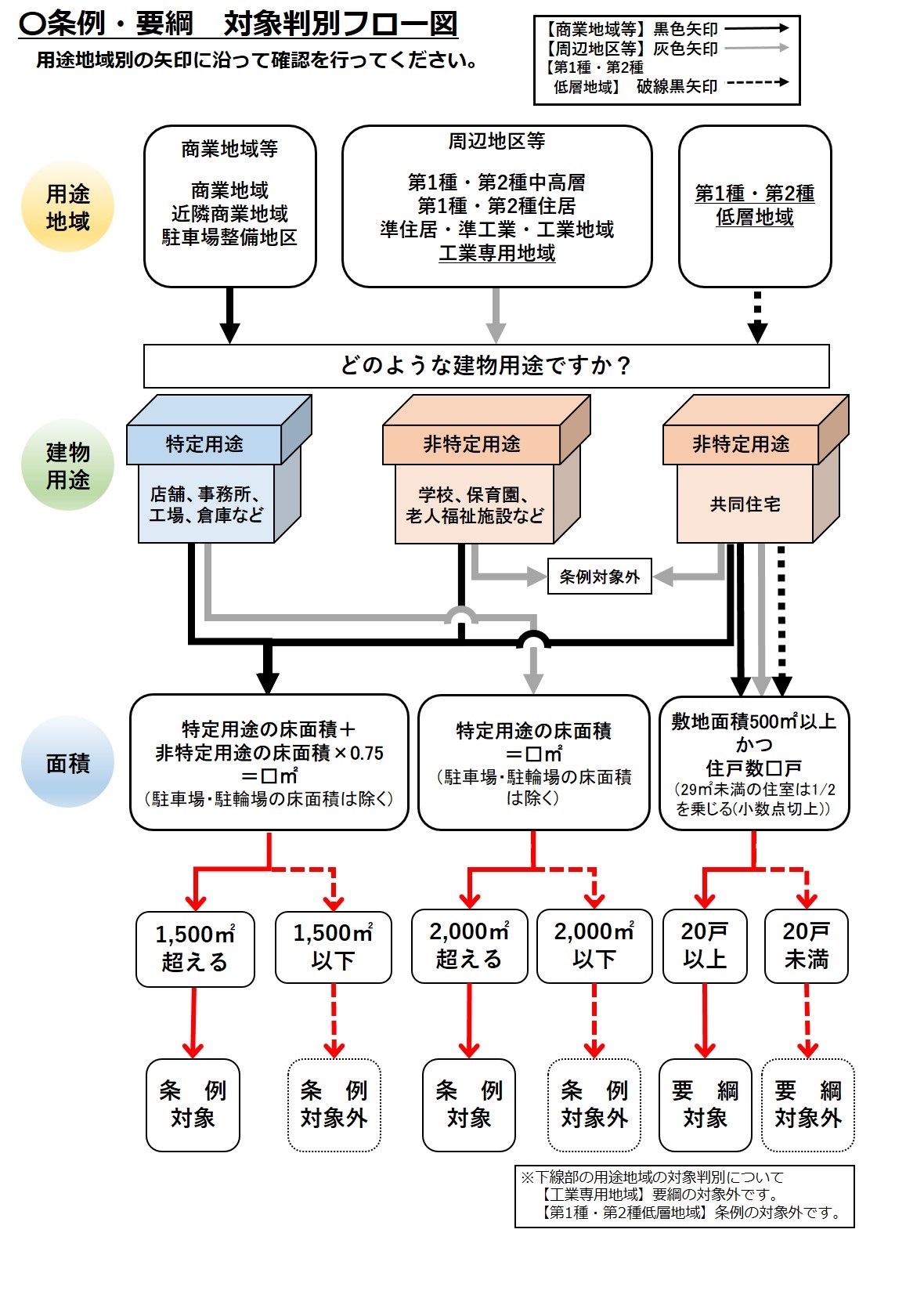

1-1【条例・要綱】:「条例」と「要綱」の対象となる建築物とは?

【条例】 駐車場・駐輪場(車路を含む)部分を除く床面積で以下の計算を行ってください。

- 商業地域等(商業地域・近隣商業地域・整備地区)⇒特定用途の床面積+非特定用途の床面積×0.75=1500平方メートルを超えるもの

- 周辺地区等(一、二低層・田園地域除くその他地域)⇒特定用途の床面積が2000平方メートルを超えるもの

【要綱】 総合調整条例の対象かつ20戸以上の共同住宅(長屋、寄宿舎含む)が該当します。

ただし、29平方メートル未満の住室については住戸数を1/2(端数切上)として計算を行ってください。

1-2【条例・要綱】:駐車場は何台必要ですか?

- 駐車施設の附置等に関する条例

台数算定調書(1)駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域用

または

台数算定調書(2)周辺地区用 - 総合調整条例に基づく駐車場協議

総合調整条例に規定する駐車施設に関する台数算定調書

1-3【条例・要綱・路外】届出の提出方法について

A:各リンク先より簡易版電子申請サービス(LoGoフォーム)のオンライン申請が行えます。

- 根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例

このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

- 根拠となる条例・規則・要綱等:総合調整条例に規定する駐車施設に関する事項の取扱要綱

このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

- 根拠となる条例・規則・要綱等:駐車場法

このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

その他の届出方法について

- 【条例】「川崎市建築物における附置等に関する条例の届出」 窓口又は郵送(2部を提出)での届出も可能です。

- 【要綱】「総合調整条例に規定する駐車施設に関する事項の取扱要綱に係る協議」協議書等について窓口又は郵送(1部を提出)での提出も可能です。

- 【路外】「路外駐車場の届出」 窓口又は郵送(1部を提出)での届出も可能です。

差し支えなければ簡易版電子申請サービス(LoGoフォーム)での届出にご協力をお願いいたします。

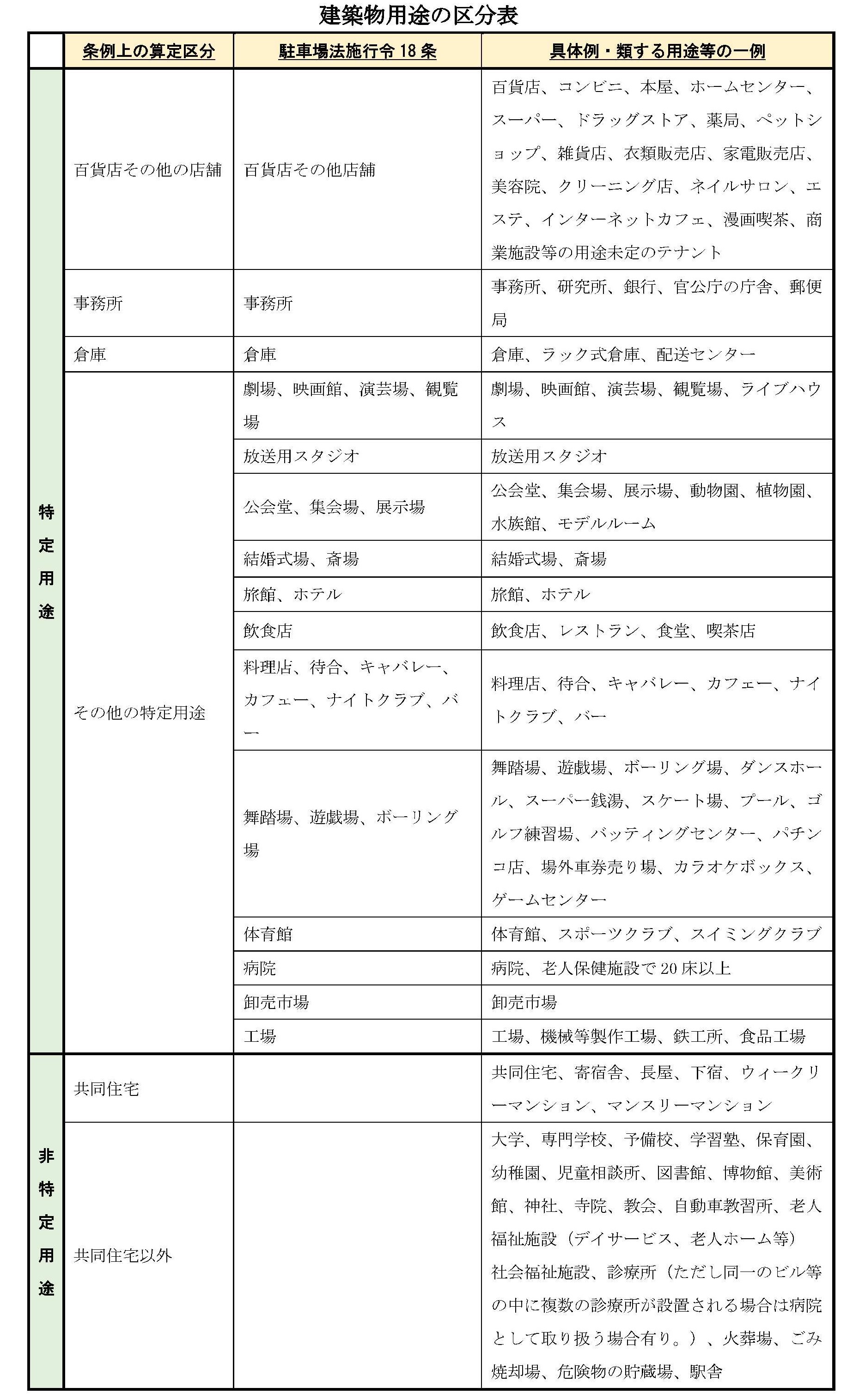

1-4【条例】:建築物の用途が特定用途なのか、非特定用途なのか知りたい。

A:下表「建築物用途の区分表」については、当室ホームページ「駐車施設の附置等に関する条例」の「川崎市建築物における駐車施設の附置等に関する条例 関係資料集(PDF)」に掲載しております。

1-5【要綱】:29平方メートル未満と36平方メートル未満の2つの基準値があるが、違いは何ですか?

A:

- 「29平方メートル未満の住室の数に1/2」とは、協議の対象戸数を判別する際に用いるものです。29平方メートル未満の住室は1/2を乗じ(小数点切り上げ)、20戸以上となる場合は協議対象です。

- 「36平方メートル未満の住室の数に1/3」とは、協議対象となったときに台数算定に用いるものです。36平方メートル未満の住室は1/3を乗じて得た数値(小数点切り上げ)を台数算定に用いる戸数とします。

- 【例】 計画総戸数39戸すべて29平方メートル未満の住戸、用途地域の駐車台数率2/5の場合

「39戸×1/2=19.5戸(小数点切り上げ)=20戸」⇒20戸以上となるため協議対象です。

協議対象のため、台数算定を行います。

「39戸×1/3=13戸」⇒「13戸×2/5=5.2台(小数点切り上げ)=6台」 ⇒この計画で必要となる基準台数は6台です。

- 当室ホームページの「台数算定調書」にて、義務(基準)台数の確認が行えます。リンク先より台数算定調書(XLSX形式)をご利用ください。

総合調整条例に基づく駐車場協議 :総合調整条例に規定する駐車施設に関する台数算定調書

1-6【その他】:自転車(原付含む)の附置義務はありますか?

A:自転車の附置については、「建設緑政局 自転車利活用推進室」へお問い合せください。

(注)原付を超える中型バイク等の自動二輪車については、当室へお問い合わせください。

2. 届出に関すること

「届出に関すること」では届出の際に提出いただく様式の記載方法等について掲載しております。

2-1【条例・路外】:届出書等の押印について教えてください。

届出書等の押印欄は、現在様式上に記載がありますが当該様式をそのままお使いいただくことができます。また、代理で手続きをされる場合には、「委任状(任意様式)」の提出が併せて必要となりますが、こちらについても押印は不要となります。

(注)その他特例承認申請の手続きの内容に応じて押印が必要になる場合がございます(需要計画書等)。

2-2【条例】:特例承認申請書及び工事完了届の「使用承諾者」の欄は何を記載すれば良いのでしょうか?

3. 協議の対象建築物及び規模に関すること

「協議の対象建築物及び規模に関すること」では駐車施設の届出が必要か判断が難しい場合について掲載しております。

- 3-1【条例・要綱】:計画敷地において用途地域が複数にわたる場合、どの用途地域で判断すれば良いですか?

- 3-2【路外】:コインパーキングを設ける予定だが、届出が必要ですか?

- 3-3【路外】:駐車場全体の駐車マスの合計は500平方メートルを超えるが、料金を徴収する部分は500平方メートルを超えていない場合、届出の対象となりますか?

3-1【条例・要綱】:計画敷地において用途地域が複数にわたる場合、どの用途地域で判断すれば良いですか?

A:複数の用途地域にわたる時は、最も大きい用途地域で判断します。

3-2【路外】:コインパーキングを設ける予定だが、届出が必要ですか?

A:以下(1)~(3)に該当する場合は、駐車場法に基づく届出義務が発生します。 また、(1)のみ該当の場合は、駐車場法施行令の技術的基準に適合する必要があります。

- (1)駐車マスの面積の合計が500平方メートル以上のもの(料金を徴収する部分のみの駐車マスの合計)

- (2)誰でも自由に利用できるもの

- (3)駐車料金を徴収する駐車場

3-3【路外】:駐車場全体の駐車マスの合計は500平方メートルを超えるが、料金を徴収する部分は500平方メートルを超えていない場合、届出の対象となりますか?

A:料金を徴収する部分のみで500平方メートルを超えない場合は届出は不要です。

4. 面積に関すること

「面積に関すること」では面積の算定方法について掲載しております。

4-1【条例】:延床面積、床面積とは?

- 【延べ床面積とは】建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号外部リンクに規定する床面積です。

- 【床面積とは】建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号外部リンクに規定する床面積です。

4-2【条例】:台数算定調書の「共通用途部分」とは、どこの面積にあたるのでしょうか?

A:2以上の用途を有する建築物において、共通で利用できるエレベータ、廊下、エントランスなどの部分をいいます。また、2以上の用途を有する建築物であっても、個々に独立し共通で利用ができない場合は、各用途の床面積として算定します。

4-3【条例・要綱・路外】:「自動車の駐車の用に供する部分」とは?

(例)2.3m×5.0m=11.5平方メートル、2.5m×6.0m=15平方メートルなど。

なお、機械式駐車場の場合は一律15平方メートル/台で計算します。

また、条例の届出の場合この面積が届出書に記載する「施設面積」となります。

5. 台数に関すること

「台数に関すること」では主に台数の緩和について掲載しております。

5-1【条例・要綱】:ワンルームマンションで台数の緩和はありますか?

- 【条例】は、「条例運用基準 9適用除外の取扱い」を参照:

36平方メートル未満の戸数×2/3=適用除外できる戸数

(36平方メートル未満の戸数)-(適用除外できる戸数)=適用除外後の戸数

⇒(36平方メートル以上の戸数+適用除外後の戸数)×原単位の1/3=義務台数 - 【要綱】は、「取扱要綱 第5条第3項」を参照:

36平方メートル未満の戸数×1/3(緩和率)=緩和適用後の戸数

⇒(36平方メートル以上の戸数+緩和適用後の戸数)×用途地域の駐車台数率=基準台数

5-2【条例・要綱】:ワンルーム指導要綱での管理用駐車場や、福祉のまちづくり条例での身障者用駐車場を設置台数に含められますか?

A:条例等の駐車マス寸法を満たしていれば可能です。ただし、荷さばき用駐車場と管理用(身障者用)駐車場は兼用できません。

5-3【条例・要綱】:共同住宅の機械式駐車施設の撤去を検討しているが、台数を変更することは可能ですか?

A:既存の建築物ごとに手続きの内容が異なるため、お調べする必要があります。 簡易電子申請サービス(LoGoフォーム)の相談票に以下の事項を記入の上、当室あてに送付してください。また、お電話でのお問合せの場合も、以下の情報を担当へお伝えください。随時、お調べして手続きの要否など回答をいたします。

- (1)建築物の所在地

- (2)建築物名称

- (3)共同住宅の戸数

- (4)現在の駐車場の設置台数

- (5)将来の希望とする設置台数

- (6)用途地域(不明な場合は、不明の旨を伝えてください。)

このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

5-4【要綱】:大学生の学生寮についての緩和措置はありますか?

A:学校教育法第1条に規定する学校に類するものとして、要綱第5条第2項第3号の駐車台数率1/5を適用できます。その場合は、大学学生寮関係書類(入居者との賃貸借契約書のひな型・学生寮運営者との契約書〔案〕の写し・運営者の管理実績・学生寮のパンフレット)の添付をお願いいたします。

5-5【要綱】:社員寮の緩和措置はありますか?

6. 駐車施設の配置に関すること

6-1【条例・要綱】:前面空地を設けずに駐車施設を設けること(串刺し駐車)は可能ですか?

A:

- 【条例】原則として認めておりません。やむを得ない場合で周囲の状況等から自動車の通行上支障がないと認められるときは、原則として2台までの設置を認めるものとしております。

- 【要綱】2台まで可能です。2台を超えて設ける場合は、当該部分と道路との境界線との間に幅6m以上で奥行き2m以上の空地を確保してください。

7. 隔地駐車場に関すること

「隔地駐車場に関すること」では隔地駐車場(敷地外の駐車場)の条件等について掲載しております。

7-1【条例・要綱】:駐車場を隔地駐車場として敷地外に設置したいが、認められるか確認できますか?

A:駐車施設は原則、敷地内に設ける必要があります。

隔地駐車場は特例規定であり、一定要件に適合する場合に限り認めることができます。

事前相談の資料内に下記の資料を添付するとともに、相談内容への記載をお願いします。

- 計画建築物の面積等の詳細がわかる図面または資料(共同住宅の場合は戸数及び住室のサイズがわかるもの)

- 計画地の案内図

- 駐車場配置図

このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

7-2【条例・要綱】:隔地駐車場が認められる条件はどのような場合ですか?

A:該当例 (該当要件の詳細については「条例運用基準 6隔地駐車場の取扱い」、「取扱要綱 第8条」を参照してください。)

- 接する道路に出入口を設けることが法令等により禁止されている場合

- 敷地が著しく不整形又は間口若しくは敷地が狭小で駐車施設の附置が極めて困難な場合

- 駐車場整備地区においては、地域に配慮した空間づくりを行う場合

7-3【条例・要綱】:隔地先駐車施設の設置基準はありますか?

A:【条例運用基準 6隔地駐車場の取扱い】、【取扱要綱 第8条】に条件等の記載があります。

- おおむね計画地より300m以内

- 自己所有のもの、または、賃借の場合は10年以上の契約(2~3年契約の自動更新)

- 駐車マスの大きさなど構造規定は敷地内に設置するものと同基準

- 条例のみ、隔地先には隔地駐車場である旨の看板を設置する必要がある

8. カーシェアに関すること

「カーシェアに関すること」では、カーシェアを設ける際の規定について掲載しております。

8-1【条例・要綱】:カーシェアを導入した際に、カーシェアの駐車マスも設置台数に含められますか?

A:カーシェアの台数は設置台数に含めることはできません。 附置義務(基準)を充足する台数+カーシェアの台数を確保する必要があります。 また、カーシェア導入には導入計画書等の提出が必要となるので、当室ホームページ「駐車施設の設置に関する協議及び指導」に掲載している「カーシェアリング制度導入における留意事項等」を参照してください。

8-2【条例・要綱】:カーシェアの導入に必要な書類はありますか?

A:カーシェア導入には導入計画書等の提出が必要となります。

当室ホームページ 駐車施設の設置に関する協議及び指導 の「6 関係資料」の「カーシェアリング制度導入関係資料資料」に掲載しております。

8-3【条例・要綱】:カーシェア用駐車施設の設置基準はありますか?

A:敷地内設置とし、2.3m×5.0m以上の規模を確保し、ライン引き等により車路などと明確に区別できるようにしておく必要があります。 また、図面にカーシェア用駐車施設の区画を記入してください。

形態は適切な運用計画(カーシェア導入計画書で確認)がたてられているものであれば、オープン型、クローズ型のどちらでも可能です。また、上限台数、看板の設置義務はありません。

8-4【条例・要綱】駐車施設のライン引きについて規定はありますか?

A:駐車場を利用される方が安全かつ円滑に利用できるようにする必要があることから、駐車マスについて白線等でライン引きを行い、車路などと明確に区別できるようにしておく必要があります。

- ライン引きは、四角の枠で明示いただくようにお願いいたしますが、難しい場合は、四角に明示(かぎかっこ型)ください。

- 舗装されていない場所では、トラロープなどで明示いただく方法でも構いません。

お問い合わせ

本ページによって解決しないご質問、図面等を用いた駐車施設の位置、構造等の技術基準についてのご相談や、届出に係る提出書類を用いた事前協議については、簡易版電子申請サービス(LoGoフォーム)の相談票をご利用ください。

このフォームから手続される方は、必ず、利用規約外部リンク及びプライバシーポリシー外部リンクを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局交通政策室

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2032

ファクス: 044-200-0984

メールアドレス: 50kousei@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号170875

くらし・総合

くらし・総合 こども・子育て

こども・子育て 魅力・イベント

魅力・イベント 事業者

事業者 市政情報

市政情報 防災・防犯・安全

防災・防犯・安全