電気火災を未然に防ごう(1)

- 公開日:

- 更新日:

【電気関係からの火災が増えている!?】電気による火災を未然に防ぐ!!【火災になる要因と予防対策】

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

家電製品やコードなど、身の回りにある【電気を使用する機器からの火災件数】が増えています。火災につながるポイントやメカニズムを知って、安全で安心な生活環境を手に入れよう!

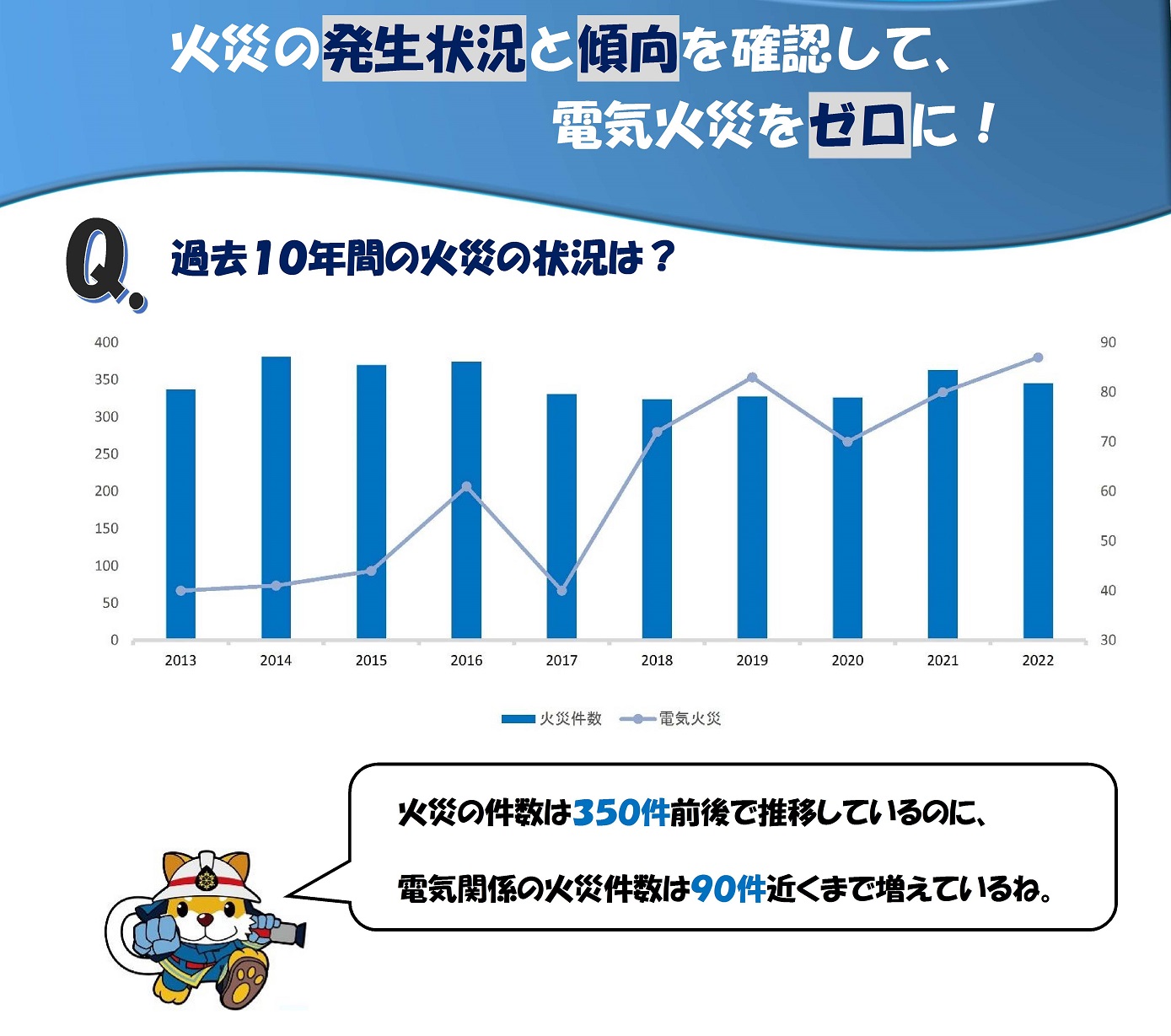

1. 市内の火災発生状況と傾向を見てみよう

電気関係からの火災件数が増えています!

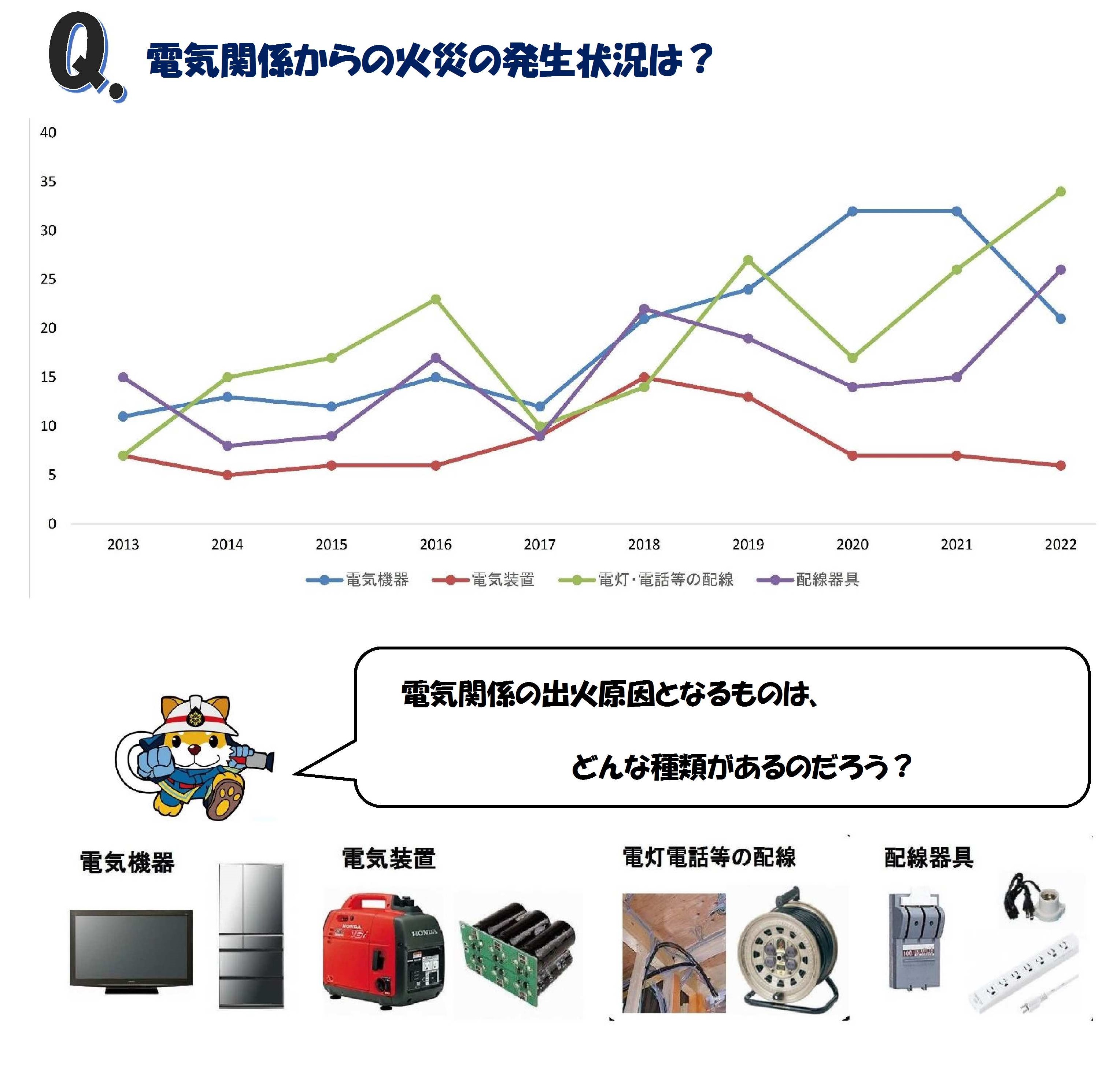

2. 市内の電気火災の発生状況と傾向を見てみよう

これを、一般的な電気機器に当てはめてみると、

``電気機器``は身の回りにある家電製品、

``電気装置``は発電機を含むモーター、

``電灯・電話等の配線``は電源コードや配線、

``配線器具``はスイッチやプラグとなります。

最近の傾向では、【電灯・電話等の配線】や【配線器具】の火災件数割合が多くなっています。

3. 出火場所別による火災事例と対策を見てみよう

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

たこ足配線は、なぜ火災になるの?

多数の機器を接続するたこ足の状態や容量を超えて使用すると、熱を持ち火災になります!

コードの定格容量は大半が100V専用・15A(アンペア)までとなっています。

電気は流れる道を通る(導体)時に発熱を伴っています。ほとんどの製品は、使用される電気の流れ(電流)により発生する熱に対して耐えられるように設計されています。しかし、たこ足の状態や容量を超えて使用すると、テーブルタップや延長コードの耐えられる容量を超えるため、発熱が大きくなり火災につながります。

使用するときには、容量を確認して、容量内で使うようにしましょう!

(注意ポイント)

延長コードのコンセント裏側には15Aという表示があります。一般的に15Aはおおよそ1500Wまで使えます。もし使用する家電製品に、15Aまたは1500wと記載があった場合は、コンセントが2口であっても、すでに上限に達してしまっています。また、2つの製品それぞれが8Aまたは800Wだった場合に、2口コンセントを使用してしまうと、合計16A・1600Wとなるので、これも容量オーバーとなります。

コードを束ねると火災になる?

コードの中には電気を通すための銅線が入っていて、この銅線は、使用中には常に発熱を伴います。そして、コードは伸ばした状態で熱を逃がしています。(放熱)

しかし、コードを束ねて使ったり、巻かれたままで使用すると、熱がこもりコードが溶け出して火災につながります。

なお、JIS規格で、黄色い印については、正式な記載は無いのですが、各メーカーともに「コードは黄色い印まで出して使用しましょう。」という意味で使っています。

【コードリール式のものは、コードの終端部に容易に取れない方法で黄色及び赤色の印を設け、かつ、コードをすべて引き出したとき赤印は器体の外に完全に出ていなければならない。】(日本工業規格JIS・C9108:2017引用)

しっかり伸ばして使いましょう!

トラッキングとは?

トラッキングとは、コンセントに‘ほこり‘や湿気などが付着すると、器具のさし刃の間で導電回路が形成されることを言います。

トラッキングは、大きな火花とともに炎が上がるため、火災の炎が燃え広がってしまいます。普段から清掃を行っていれば防ぐことができるので、冷蔵庫の裏など、普段、手の届きにくい場所にあるコンセントの清掃を定期的に行ってください。

プラグが変形していたり、抜けていませんか?

発熱が起きると、周囲の樹脂を溶かすなど、火災になります!

変形しているプラグは使用しないようにしましょう。

きちんとプラグが差さっていることを確認してから、電気機器を使用しましょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

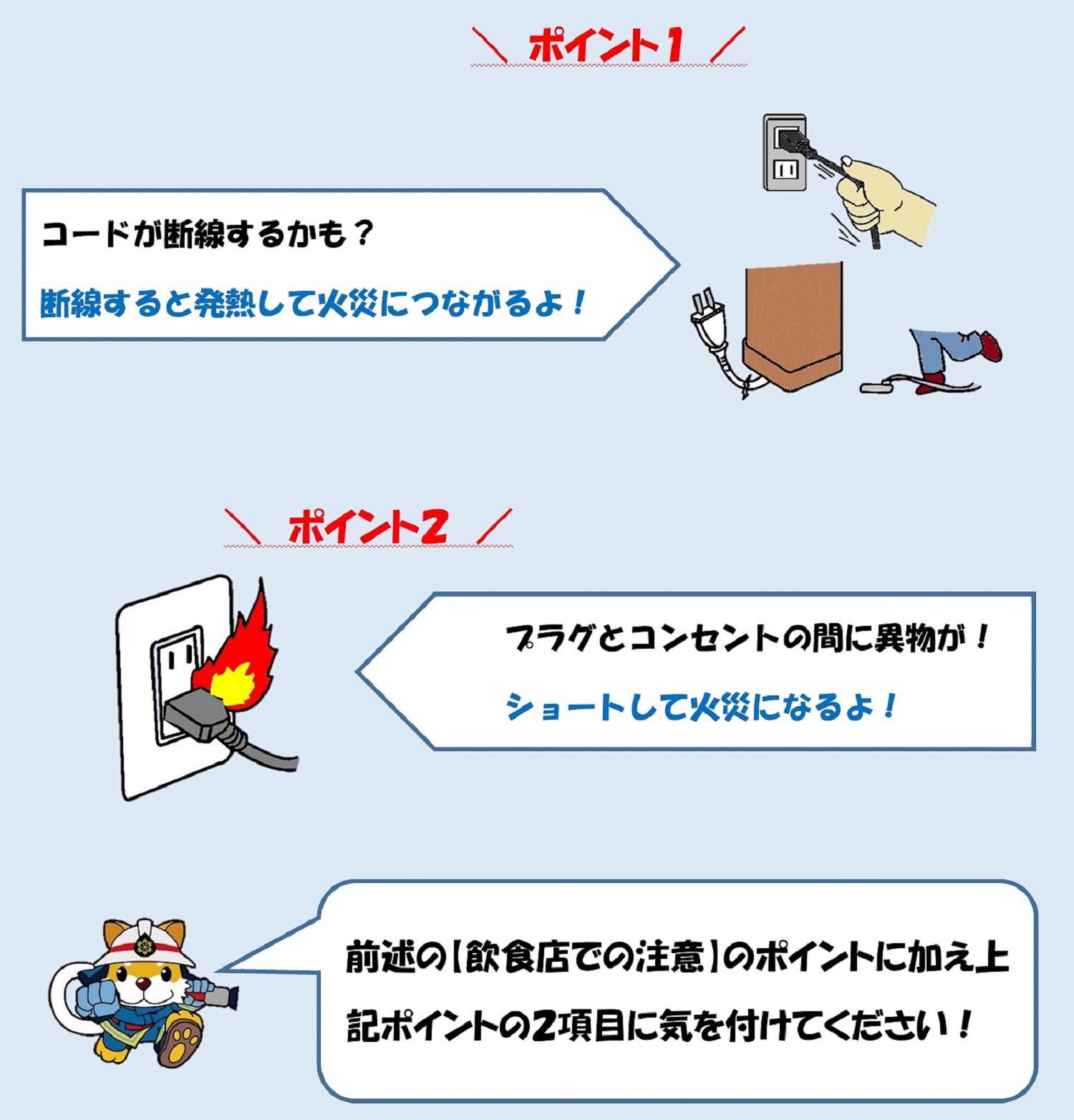

コードが断線するような使い方をしていませんか?

‘‘椅子などで踏みつけたり。‘‘

断線するような使い方をしていませんか?断線するとコードが発熱して出火します!

コードを丁寧に扱わないと、内部の銅線が切れて【半断線】という状態になります。また、ドライヤーのコードを本体に巻き付けて収納していると徐々に断線が進みますので、年数がたったドライヤーも注意が必要です!

【半断線】になると、通常時に電気が通る面積よりも細くなるため、発熱が生じます。

一般的な電気コードは、内部の素線の数と太さが決まっています。

(例1)許容電流12A → 素線直径:0.18mm / 素線数:50本

(例2)許容電流17A → 素線直径:0.26mm / 素線数:37本

つまり、断線して素線数50本のうち、20本が切れてしまうと、残りの30本にすべての電気が流れて発熱します。

コードは丁寧に扱い、内部の半断線を起こさないように注意しましょう!

異物が接触すると短絡(ショート)するよ!

プラグなどの異極を何らかの金属(異物)などで、つないでしまうと、短絡(たんらく)・ショートが発生して、かなり大きな火花が散り、火災になるので大変危険です!!

「交流」という言葉を聞いたことがある思います。これは電気の流れる向き、電流、電圧が周期的に変化している流れ方で、電気のプラスとマイナスが一秒間に何十回と入れ替わっています。

この入れ替わる回数が周波数(Hz:ヘルツ)と呼ばれるもので、東日本では50回つまり50Hz:ヘルツ、西日本では60回つまり60Hz:ヘルツとなっています。

ちなみに、東と西の線引きはおよそ富士川(静岡県)と糸魚川(新潟県)となっています。

コンセントにプラグを差す時は、異物が入りこまない様に注意しましょう!

4. ちょっと変わった電気火災を見てみよう

モバイルバッテリーの危険性

モバイルバッテリーは、スマホやタブレットなどを外出先などで充電する持ち運びできる大変便利な充電器です。また、停電の際には非常用の電源として活躍するポータブル電源も販売されています。

モバイルバッテリーやポータブル電源は内部に繰り返し充電して使えるバッテリー(リチウムイオン電池)を内蔵しており、コンセントのない場所でも給電できます。

しかし便利な反面、これらバッテリーに起因する火災が多くなっています。

もし、モバイルバッテリー等を購入し使用する場合は以下の事に注意してください。

- 製品本体に【強い衝撃】、【圧力】を加えないようにしましょう。

- 購入する際は、安全性を満たしていることを示す【PSEマーク】を必ず確認しましょう。また、安全な製品を見極める目安となる、モバイル機器の安全性向上に取り組む団体「MCPC」の評価試験に合格した【MCPCマーク】も併せて確認しましょう。

- 充電器は購入した時に【付属されている物】や【メーカー指定の物】を使用しましょう。

- USB-A、Cやライトニングケーブルなど、接続部が同じでも、【充電電圧】を確認せずに使用するのはやめましょう。

- 膨らんでいる、熱くなっている、変な臭いがするなど、いつもと違って異常を感じたら使用を中止しましょう。

- 充電コネクタの破損や水ぬれに注意しましょう。

- 使用済みモバイルバッテリーはリサイクルに出しましょう。【可燃物ごみや不燃ごみ】などに混ぜて廃棄するのは、絶対にやめましょう。

- 古いモバイルバッテリーや信頼性の低いリチウムイオン電池などを使い続け、取扱いを誤ると発火するリスクがあります

- 充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどの異常があった際には使用をやめて、メーカーや販売店に相談してください。

- 充電中は周囲に可燃物を置かないようにしましょう。

お問い合わせ先

川崎市消防局幸消防署

住所: 〒212-0005 川崎市幸区戸手2-12-1

電話: 044-511-0119

ファクス: 044-544-0119

メールアドレス: 84saiyo@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号153794

くらし・総合

くらし・総合 こども・子育て

こども・子育て 魅力・イベント

魅力・イベント 事業者

事業者 市政情報

市政情報 防災・防犯・安全

防災・防犯・安全