ソーシャルワーク実践のためのパターン・ランゲージ ~ともに未来をつくる30のヒント~

- 公開日:

- 更新日:

What's New

第5回対話で学ぶソーシャルワーク(旧:読書会)昼の部を開催します。

『ソーシャルワーク実践のためのパターン・ランゲージ ~ともに未来をつくる30のヒント~ Ver.1.0』を読んで、参加者同士で感想やエピソードを話し合う会を開催します。ソーシャルワークや相談支援を実践する上での新たな視点を得たり、実践を振り返ったりしませんか?

令和7年度は、対面で行う「対話で学ぶソーシャルワーク(昼の部)」(令和7年度中に全5回)と、Zoomで行う「対話で学ぶソーシャルワーク(夜の部)」(令和6年度から令和7年度にかけて全10回)を開催します。昼の部はNo.1のパターンから6つずつ、夜の部はNo.16のパターンから3つずつ取り上げていきます。興味のある回だけ参加いただくことや、「昼の部」と「夜の部」両方にご参加いただくことも可能です。

皆さまの参加を心からお待ちしております。

【日時】令和8年3月9日(月曜日)15時30分~17時

【会場】総合リハビリテーション推進センター会議室(川崎市川崎区日進町5-1 川崎市複合福祉センターふくふく2階)

【内容】『ソーシャルワーク実践のためのパターン・ランゲージ』とは、感想・エピソード等の共有

【定員】15名程度(申込先着順)

【申込方法】専用申込フォーム(以下のURLまたは添付のチラシに記載されている二次元コードからアクセス)から令和8年3月2日(月曜日)までにお申し込みください(申込先着順です。定員に達し次第申込受付を終了します)。

<申込フォーム>https://logoform.jp/form/FUQz/1421149

チラシ(第5回対話で学ぶソーシャルワーク昼の部)

第10回対話で学ぶソーシャルワーク(旧:読書会)夜の部を開催します。

『ソーシャルワーク実践のためのパターン・ランゲージ ~ともに未来をつくる30のヒント~ Ver.1.0』を読んで、参加者同士で感想やエピソードを話し合う会を開催します。ソーシャルワークや相談支援を実践する上での新たな視点を得たり、実践を振り返ったりしませんか?

令和7年度は、対面で行う「対話で学ぶソーシャルワーク(昼の部)」(令和7年度中に全5回)と、Zoomで行う「対話で学ぶソーシャルワーク(夜の部)」(令和6年度から令和7年度にかけて全10回)を開催します。昼の部はNo.1のパターンから6つずつ、夜の部はNo.16のパターンから3つずつ取り上げていきます。興味のある回だけ参加いただくことや、「昼の部」と「夜の部」両方にご参加いただくことも可能です。

皆さまの参加を心からお待ちしております。

【日時】令和8年2月13日(金曜日)19時30分~21時

【会場】Zoom

【内容】『ソーシャルワーク実践のためのパターン・ランゲージ』とは、感想・エピソード等の共有

【定員】15名程度(申込先着順)

【申込方法】専用申込フォーム(以下のURLまたは添付のチラシに記載されている二次元コードからアクセス)から令和8年2月5日(木曜日)までにお申し込みください(申込先着順です。定員に達し次第申込受付を終了します)。

<申込フォーム>https://logoform.jp/form/FUQz/1366292

チラシ(第10回対話で学ぶソーシャルワーク夜の部)

「ソーシャルワーク実践のためのパターン・ランゲージ ~ともに未来をつくる30のヒント~ Ver.1.0」について

川崎市では、令和6年3月に「高齢者がいきいきと暮らすためのソーシャルワーク実践のコツ ~ともに未来をつくる~ Ver.0.9」を改訂・改題し、「ソーシャルワーク実践のためのパターン・ランゲージ ~ともに未来をつくる30のヒント~ Ver.1.0」を発行しました。

元々は高齢者を対象にしたソーシャルワーク実践のコツをまとめたものでしたが、基幹相談支援センターや病院などでソーシャルワーク業務に従事する方々に追加インタビューを行い、あらゆる分野のソーシャルワークに通じるパターン・ランゲージとして作り直しました。

本書は冊子版の他に、研修等で使いやすいよう冊子版の内容を抜粋したカード版も用意しています。ぜひ多くの方に、本書で紹介する「ことば」をヒントにしながら、自分たちなりのソーシャルワークを実践していっていただければ幸いです。

Ver.1.0カード版データ

「ソーシャルワーク実践のためのパターン・ランゲージ Ver.1.0」カード版データ(PDF形式, 3.59MB)別ウィンドウで開く

「ソーシャルワーク実践のためのパターン・ランゲージ Ver.1.0」カード版データ(PDF形式, 3.59MB)別ウィンドウで開く川崎市でははがきサイズの厚めの紙に印刷していますが、使いやすい大きさに印刷してご使用ください。

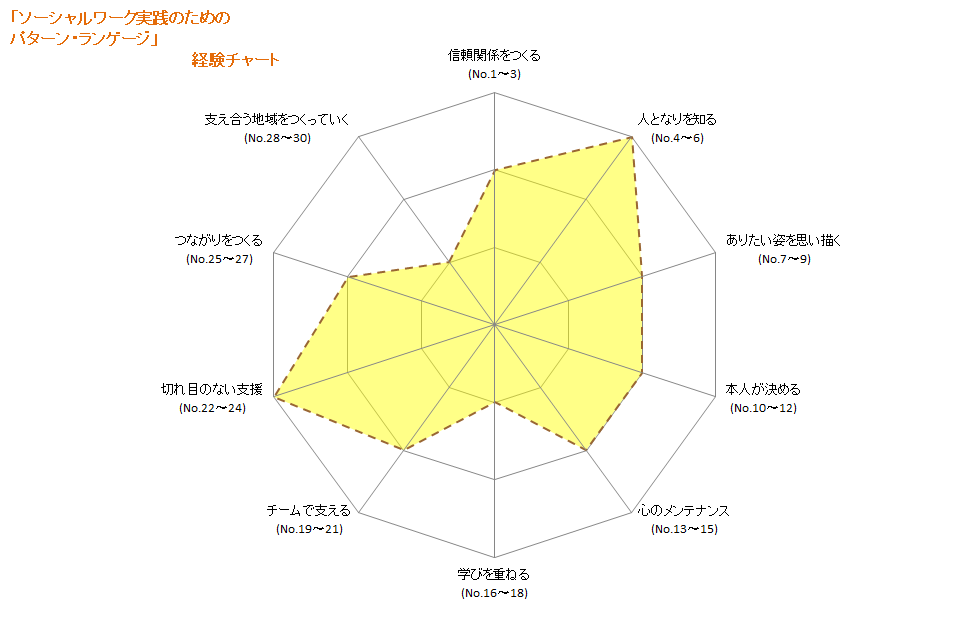

経験チェックシート・経験チャート

Excelデータ(XLSX形式, 37.48KB)

Excelデータ(XLSX形式, 37.48KB)冊子85~86ページに掲載している「経験チェックシート」と「経験チャート」のExcelデータです。必要に応じてご利用ください。

PDFデータ(PDF形式, 211.02KB)別ウィンドウで開く

PDFデータ(PDF形式, 211.02KB)別ウィンドウで開く冊子85~86ページに掲載している「経験チェックシート」と「経験チャート」のPDFデータです。必要に応じてご利用ください。

「高齢者がいきいきと暮らすためのソーシャルワーク実践のコツ ~ともに未来をつくる~ Ver.0.9」について

令和5年3月に発行した『高齢者がいきいきと暮らすためのソーシャルワーク実践のコツ ~ともに未来をつくる~ Ver.0.9」の冊子版とカード版のデータを以下からダウンロードできます。改訂版(Ver.1.0)にはないパターンや、文章・イラストが一部変わったパターンもありますので、必要に応じてこちらもご活用ください。

パターン・ランゲージとは

「パターン・ランゲージ」は、良い実践の秘訣を共有するための方法です。成功している事例やその道の熟練者に繰り返し見られる「パターン」を抽出し、抽象化を経て言語(ランゲージ)化しています。そういった成功の“秘訣”ともいうべきものは、「実践知」「センス」「コツ」などといわれますが、なかなか他の人には共有しにくいものです。パターン・ランゲージは、それを言葉として表現することによって、秘訣をもつ個人が、どのような視点でどのようなことを考えて、何をしているのかを他の人と共有可能にします。

「パターン」は、いわば型のようなものをもっており、決まったルールで書かれています。どのパターンも、ある「状況」(context)において生じる「問題」(problem)と、その「解決」(solution)方法がセットになって記述され、それに「名前」(パターン名)がつけられています。このように一定の記述形式で秘訣を記することによって、「名前」(パターン名)に多くの意味が含まれ、それが共通で認識され、「言葉」として機能するようになっているのです。

パターン・ランゲージのよい点は?

(1)経験の交換・蓄積

「言葉」として対話のなかで使うことで、「秘訣」を共有できます。

(2)認識のメガネ

「言葉」がなければ見えない現象を認識できるようになります。

(3)経験の連続性

自分の経験を活かしつつ、他の人の成功の経験則を取り入れることで、その人らしさを肯定しながら成長することを促します。

「ソーシャルワーク実践のためのパターン・ランゲージ」の活用方法

本書は、各パターンをヒントにして自らの実践に活かすことができるとともに、研修のツールとして用いることもできます。本書を一通り読むだけでも十分参考になると思いますが、他にも以下のような活用方法があります。

(1)実践を語り合い、対話する

職場や研修などの場面でパターンを用いて、経験談を語り合い、対話を行います。たとえば、パターンの中から自分が経験したことがあるパターンを選んで、それをみんなに見せながら、経験談を語ってみて、それを聞いた人から感想などを聞いてみるようにします。

対話を行う際には、冊子版を活用することもできますが、カード版を使うと、本書を読んだことがない人でもすぐにパターンの内容を理解することができ、話をすることができるようになります。

(2)実際の支援事例の分析に使う

たとえば地域ケア会議や事例検討会など実際の支援事例について検討する際に、支援がうまくいっていない要因やどうすれば改善するのかを、パターンを用いて分析してみます。パターンを用いることで、参加者間で現状や課題についての共通認識を持つことができ、前向きな対話や議論ができるようになります。

(3)自分の実践を振り返る

このページにデータを掲載している「経験チェックシート」「経験チャート」を活用して、自分がこれまで経験のあるパターンと、まだ経験のないパターンを分けて把握することで、自身の実践について自己分析をしてみます。その結果を見て、現在の自分の特徴を把握してみます。

こんなときは、お気軽にご相談ください。

- 活用してみたいけれど、使い方がわからない。

- 研修・勉強会を開催したい。

総合リハビリテーション推進センターでは、活用方法に関する出前講座や、研修・勉強会開催のお手伝いなどを行っておりますので、下記お問い合わせ先までご相談ください。

お問い合わせ先

川崎市健康福祉局総合リハビリテーション推進センター企画・連携推進課高齢者支援担当

住所: 〒210-0024 川崎市川崎区日進町5-1

電話: 044-223-6953

ファクス: 044-200-3974

メールアドレス: 40rikikak@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号149753

くらし・総合

くらし・総合 こども・子育て

こども・子育て 魅力・イベント

魅力・イベント 事業者

事業者 市政情報

市政情報 防災・防犯・安全

防災・防犯・安全