シッシー君の文化財探訪日記 2025年8月

- 公開日:

- 更新日:

川崎市内の豊かな歴史や魅力を物語る文化財や博物館等の情報を、川崎市文化財キャラクターのシッシーくんがご紹介します。

【シッシーくん】

市域3か所に伝わる獅子舞から生まれた文化財の精。川崎市の文化財保護推進キャラクター。

性格はおっちょこワイルド。好物はかわさき育ちの野菜・果物。口癖は「シッシッシー」。

皆さんこんにちは、シッシーです!

みなさんは、むかし話って好きですか? ボクは大好き!

市内ではかわさきのむかし話を語り継ぐ活動をしている人やグループがたくさんあるんです。

今回は、そのうちの一人、萩坂心一さんへのインタビューをお届けします。

むかし話と二つの「郷土之お話」

ー萩坂さんは、川崎のむかし話に大変お詳しいそうですね。

萩坂 川崎の民話作家・萩坂昇さん(1924年生まれ~2003年没)が亡くなって22年が経ちます。7年前、昇さんの人柄と業績に魅かれるメンバーが集まり、「かわさき民話を愛する会」(略称「民話の会」)を起ち上げました。以来、毎年、講演会、座談会、シンポジウム、日本舞踊、朗読劇、語り、紙芝居、大型めくり絵、フィールドワーク、冊子の刊行など、いろんな形で「川崎のむかし話」を紹介し、多くの皆さんとともに愉しんできました。

私は昇さんの甥ということもあり、「民話の会」の会長をしていますが、彼の書き残した数十篇の「川崎のむかし話」のルーツに興味があり、「民話の会」とは別に、個人的に探究しております。-萩坂昇さんが参考にした「川崎のむかし話」を、甥の心一さんが研究されているのですね。

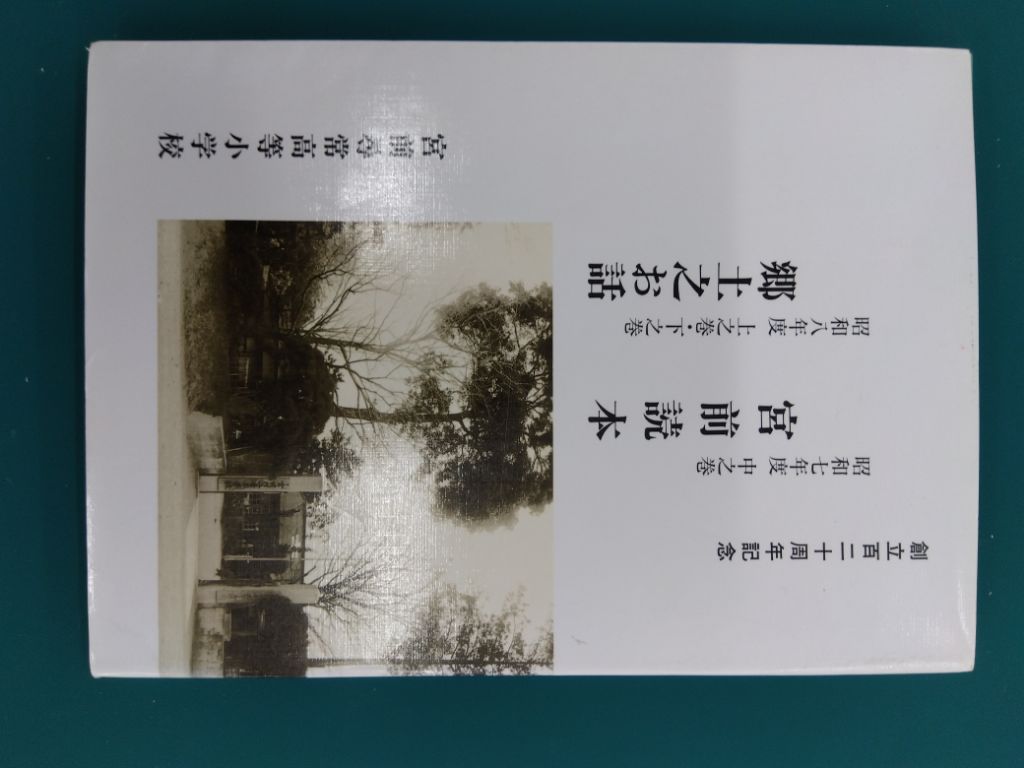

萩坂 2021年夏、市民活動で知り合った方のお父様の持ち物の中から、昭和8年(1933年)度発刊の『郷土之お話 上之巻・下之巻』のコピー本が見つかりました。宮前(みやざき)尋常高等小学校の先生たちが作成した副読本で、川崎に伝わる伝説やむかし話が42話も取り上げられていました。ガリ版刷りのコピーが不鮮明で、判読しにくい箇所もありますが、子どもが興味を持てるような表現が全編に溢れていて、一読して感動しました。

それから半年後(2021年冬)、平成5年(1993年)11月27日付で再版された『郷土之お話』と出会いました。これは、市立宮崎小学校創立120周年事業の「記念誌」として発刊されたものです。ガリ版刷りの原文を読み解くだけでも大変なのに、誤字・脱字の訂正、適切な句読点、現代仮名遣いへの移行、懇切丁寧な「注」も施され、しかも全文が活字印刷、装丁もきれいで感銘を受けました。

ところが、『郷土之お話』の原文と比較してみると、記念誌の掲載文には残念ながら多くの誤りがあり、このままでは、せっかく掘り起こされた伝説やむかし話が間違って伝わる可能性があります。

むかし話「もろこし畑の戦い」

萩坂 宮前区の野川には「権六谷戸(ごんろくやと)」と呼ばれる土地があります。この地名は、箱根あたりから戦に負けて移ってきた武士たちが田畑を開墾し住み着いたので、その頭領の名をとって権六谷戸と呼ぶようになったと言われていて、ここを舞台にしたむかし話が伝わっています。戦いに敗れ川崎に住み着いた権六たちは作物を育て平和に暮らしていましたが、ある日突然、敵に襲われ、高く生い茂った玉蜀黍(トウモロコシ)畑で必死に戦いましたが、仲間は次々と倒れ、最後に権六がただ一人生き残りました。権六の子孫の旧家では、この玉蜀黍畑の悲話を忘れぬよう、代々「この地でトウモロコシを作ってはならない」と言い伝えられ、それを破ると実際に身内で不幸があったそうです。

このむかし話は、玉蜀黍(トウモロコシ)畑での出来事から、権六が戦の虚しさを実感し、一農民として平和に生きようとする過程をドラマチックに伝えている名作です。

しかし、記念誌版の「郷土之お話」では、玉蜀黍は誤って「玉ねぎ」と記載されています。玉ねぎの葉では「高く生い茂る」ことはなく、「玉蜀黍」でないとこの昔話、戦いのシーンは成り立ちません。

むかし話を正しく伝えたい

萩坂 三年ほど前(2022年6月)、この件に関心のあるメンバーが数名集まり、いろいろな角度から検討してみましたが、なかなか名案が浮かびませんでした。そこで、2023年4月に川崎市教育委員会文化財課に相談しました。今年2025年3月に再度文化財課に相談し、92年前の作品を正確に後世に伝える重要性を共有したくて、今回の機会をいただきました。

川崎の歴史や風土のなかで生まれ、守りつたえられてきた伝説やむかし話は、市民の宝物であり、川崎のむかし話を多くの市民にできるだけ正しく伝えていきたいと考えています。

萩坂 『郷土之お話』は、昭和8年に、影向寺のご住職で、宮前尋常高等小学校の教師もされていた加藤照尊先生をはじめとした当時の先生たちが、血の滲むような努力をされて作成した副読本です。そのご苦労に報いる意味でも、作成当時の正しい内容を伝えたいのです。

この手作りの本から、当時の先生たちの教育に対する「熱」と郷土に対する「愛」を感じます。この副読本を手に取った児童たちは、競い合うように読みあったことでしょう。郷土教育の優れたテキストとして、誰もが誇らしく思ったに違いありません。

今、世界では、差別と分断の流れが止まりません。そんな世の中だからこそ、『郷土之お話』に接し、たくましく生き抜く知恵と勇気をもらい、子どもも大人も朗らかに人生を歩んでほしいと願っております。

萩坂昇さんも『郷土之お話』は読んでいたことでしょう。これを参考に、自らの取材力と表現力を駆使して、読者を魅了する傑作をいくつも書いたのだと想像します。その意味でも、大元になった原作を、できる限り正確に後世に伝えていかねばならないと思うのです。

これからの私たちの活動

萩坂 『郷土之お話』は、原本コピーも120周年記念誌も、川崎の市立図書館で「閲覧」できます。ぜひ、一度「実物」を手に取ってみてください。

当初、全作品の「正誤表」を作ろうかと考えましたが、手元に比較できる二つの本がなければ意味がありません。そこで、特に転記ミス・誤記の多い作品を選んで、それを正しく書き直したものを紹介していくつもりです。

時間のかかる作業になるでしょうが、ご興味を抱いた皆様からもご意見をいただきながら、価値ある取り組みにしたいので、ご指導・ご鞭撻の程、よろしくお願いいたします。お話をうかがって

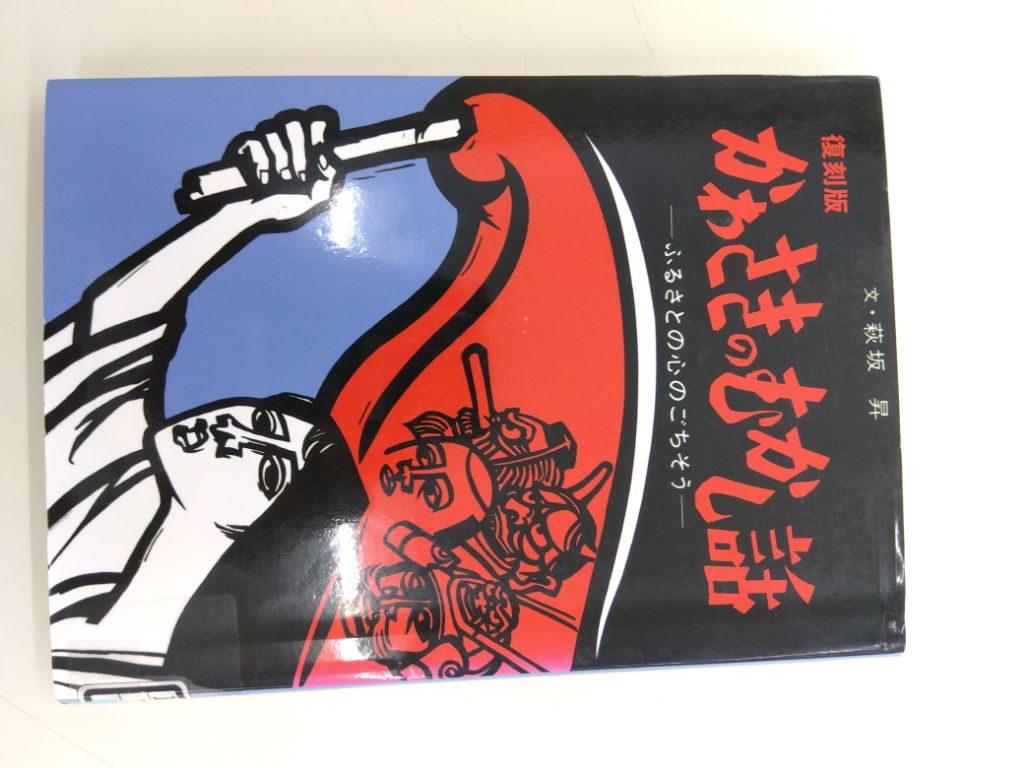

民話は、昔の人々の暮らしを教えてくれる貴重な資料だッシー。また、地名を知る手がかりになることもあれば、その逆もあることだッシー。そして萩坂昇さんは、むかし話を「ふるさとの心のごちそう」として、読者に届けようとされました。

これから、萩坂さんを中心とした「かわさき民話を愛する会」のみなさんが書き直した「郷土之お話」は、文化財課のホームページでも紹介予定ですので、皆さん楽しみにしてくださいね。

かわさき民話を愛する会の活動

『郷土之お話 上之巻・下之巻』について(PDF, 168.22KB)別ウィンドウで開く

『郷土之お話 上之巻・下之巻』について(PDF, 168.22KB)別ウィンドウで開く萩坂さんの活動について、詳しくはこちら。

関連記事

資料紹介

『復刻版 かわさきのむかし話』

川崎の各地域に伝わった「むかし話」を、読みやすく整理し、萩坂昇さんが昭和61年に出版した『かわさきのむかし話』を、平成27年に復刻したものです。

川崎のむかし話のほか、類似の他地域のむかし話も収録されています。

『川崎物語集』

平成4年(1992年)から6年(1994年)にかけて、川崎民話調査団(団長・中村亮雄)が編集し、川崎市民ミュージアムが発行した全六巻にわたる労作です。5巻に「権六谷戸」が掲載されています。

別巻には、地域別の索引がついていて、市内のどこにどんな昔話が伝わっているのかを調べることもできます。

お問い合わせ先

川崎市教育委員会事務局生涯学習部文化財課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3305

ファクス: 044-200-3756

メールアドレス: 88bunka@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号177739