シッシー君の文化財探訪日記 「川崎市市民ミュージアム収蔵資料紹介(1)(土器の圧痕)」

- 公開日:

- 更新日:

川崎市内の豊かな歴史や魅力を物語る文化財や博物館等の情報を、川崎市文化財キャラクターのシッシーくんがご紹介します。

【シッシーくん】

市域3か所に伝わる獅子舞から生まれた文化財の精。川崎市の文化財保護推進キャラクター。

性格はおっちょこワイルド。好物はかわさき育ちの野菜・果物。口癖は「シッシッシー」。

2022年10月19日 川崎市市民ミュージアムを訪問しました~収蔵資料を紹介します(1)~

こんにちは、シッシーです。夏から秋にかけては豪雨や台風が多く、文化財を守るのも大変だっシー。

そこで、今回は令和元年10月の台風により被災した川崎市市民ミュージアムを訪問してきました。休館中の市民ミュージアムでは被災した考古資料のレスキューと再整理作業を行っています。

今回からは連載で、作業の中で学芸員の目にとまった資料を皆さんに紹介するっシー!シッシッシ~。

第1回目は学芸員の櫻井さんに説明をお願いしましょう。

どんな資料を紹介してくれるのでしょうか?

学芸員がこっそり教える注目ポイント!『圧痕』

皆さん、こんにちは。教育委員会事務局文化財課学芸員の櫻井です。

被災した資料を再び展示等で活用できるようにするため、大量の土器や石器の状態を確認し、発掘調査報告書に掲載されている資料を1点1点分類していくという地味で地道な作業を日々行っています。

さて、今日ご紹介したいのは土器についた「圧痕(あっこん)」についてです。

遺跡を発掘すると最も多く出てくる遺物、それが土器です。当時の人にとっての鍋や食器である土器は、その模様や形の特徴を調べることで年代の指標になったり、地域間の関係性を教えてくれたりします。

そんな土器ですが、丹念に調べていくと模様や形の特徴以外にも重要な情報を持っていることがあります。

皆さんご存じの通り、土器は粘土で形を作り、焼くことで硬くなります。焼く前の柔らかい粘土に小さな物体が偶然または意図的に押し付けられ、焼かれることでその物体が焼け落ち空洞だけが残ることがあります。

これが土器の「圧痕」です。この小さな物体は植物の種であったり、虫であったりとさまざまです。この圧痕を調べることでその土器が作られた季節や環境などを知る手掛かりになるのです。

甕形土器(緑ヶ丘霊園遺跡第2地点出土)

まず一つ目に紹介するのは高津区にある緑ヶ丘霊園内遺跡第2地点から出土した土器です。甕の縁付近にやや細長い穴が見えるでしょうか。この穴にシリコンを注入して型を取りました。

全体の形と表面の細かい突起から稲籾であることがわかります。この土器は、形の特徴から、弥生時代中期後半、宮ノ台式の時期のものだということがわかるので、2000年前頃の川崎市内で稲を利用していた可能性が高いということが言えます。

鉢形土器(神庭遺跡出土)

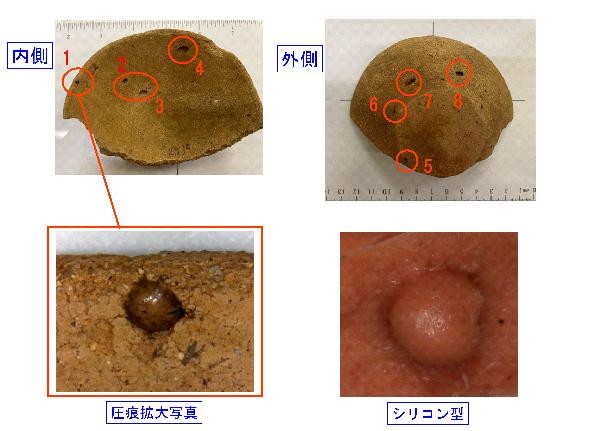

もう一つご紹介するのは、中原区神庭遺跡から出土した弥生時代の終わり頃から古墳時代の初め頃のものと思われる鉢形土器です。この小さな器1つに外側4か所、内側4か所、計8か所も圧痕が確認されました。

8か所のうち7か所は稲籾の圧痕で、1の空洞はキビの圧痕でした。この土器が作られたと考えられる弥生時代の終わり頃から古墳時代の初め頃には稲だけでなくキビなどの雑穀も利用していたようですね。

皆さん、いかがでしたか?これからいろんな博物館などで土器を見る際は、こういった部分にも注目してみると面白いかもしれませんね。

それではまた次回をお楽しみに!シッシッシー!!お問い合わせ先

川崎市教育委員会事務局生涯学習部文化財課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3306

ファクス: 044-200-3756

メールアドレス: 88bunka@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号144225