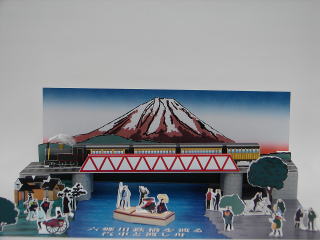

六郷川鉄橋を渡る汽車と渡し舟

- 公開日:

- 更新日:

ペーパークラフト データ

『六郷川鉄橋を渡る汽車と渡し舟」作り方(PDF形式, 160.32KB)別ウィンドウで開く

『六郷川鉄橋を渡る汽車と渡し舟」作り方(PDF形式, 160.32KB)別ウィンドウで開く クラフトデータ1(高解像度)(PDF形式, 3.11MB)別ウィンドウで開く

クラフトデータ1(高解像度)(PDF形式, 3.11MB)別ウィンドウで開く クラフトデータ1(低解像度)(PDF形式, 239.11KB)別ウィンドウで開く

クラフトデータ1(低解像度)(PDF形式, 239.11KB)別ウィンドウで開く クラフトデータ2(高解像度)(PDF形式, 2.07MB)別ウィンドウで開く

クラフトデータ2(高解像度)(PDF形式, 2.07MB)別ウィンドウで開く クラフトデータ2(低解像度)(PDF形式, 173.83KB)別ウィンドウで開く

クラフトデータ2(低解像度)(PDF形式, 173.83KB)別ウィンドウで開く クラフトデータ3(高解像度)(PDF形式, 1.06MB)別ウィンドウで開く

クラフトデータ3(高解像度)(PDF形式, 1.06MB)別ウィンドウで開く クラフトデータ3(低解像度)(PDF形式, 122.09KB)別ウィンドウで開く

クラフトデータ3(低解像度)(PDF形式, 122.09KB)別ウィンドウで開く クラフトデータ4(高解像度)(PDF形式, 1.05MB)別ウィンドウで開く

クラフトデータ4(高解像度)(PDF形式, 1.05MB)別ウィンドウで開く クラフトデータ4(低解像度)(PDF形式, 127.92KB)別ウィンドウで開く

クラフトデータ4(低解像度)(PDF形式, 127.92KB)別ウィンドウで開く クラフトデータ5(高解像度)(PDF形式, 459.15KB)別ウィンドウで開く

クラフトデータ5(高解像度)(PDF形式, 459.15KB)別ウィンドウで開く クラフトデータ5(低解像度)(PDF形式, 327.37KB)別ウィンドウで開く

クラフトデータ5(低解像度)(PDF形式, 327.37KB)別ウィンドウで開く クラフトデータ6(高解像度)(PDF形式, 723.36KB)別ウィンドウで開く

クラフトデータ6(高解像度)(PDF形式, 723.36KB)別ウィンドウで開く クラフトデータ6(低解像度)(PDF形式, 57.35KB)別ウィンドウで開く

クラフトデータ6(低解像度)(PDF形式, 57.35KB)別ウィンドウで開く クラフトデータ7(高解像度)(PDF形式, 481.50KB)別ウィンドウで開く

クラフトデータ7(高解像度)(PDF形式, 481.50KB)別ウィンドウで開く クラフトデータ7(低解像度)(PDF形式, 132.05KB)別ウィンドウで開く

クラフトデータ7(低解像度)(PDF形式, 132.05KB)別ウィンドウで開く

現存する六郷川鉄橋(部分)/博物館明治村

「六郷川鉄橋を渡る汽車と渡し舟」

江戸時代、宿場町として栄えた川崎は、明治の文明開化の時代に入っても交通の要所でした。

明治5(1872)年、新橋-横浜間に日本初の鉄道が開通したときは、六郷川と呼ばれていた多摩川下流に、木の橋が架けられましたが、明治10(1877)年、日本初の復線用鉄製鉄道橋「六郷川鉄橋」に架け替えられました。

500メートルに及ぶ川幅に架けられた鉄橋には、一部、ワーレントラス桁が採用され、明治45(1912)年まで使用されました。

この時代、橋を渡ったのは鉄道のみで、多摩川を越える人々は「六郷の渡し」(舟)を交通手段としていました。

文明開化の熱気のなか、ザンギリ頭や洋装の人がいる一方、きもの姿も多く、和洋まぜこぜの風俗が流行しました。

日本の近代化をあらわす活気ある光景は、三代 歌川広重の『東京品川海辺蒸気機関車鉄道之真景』など多くの錦絵に描かれました。

※政府が招いたお雇い外国人により設計、施工。六郷川鉄橋は現在も「博物館明治村(愛知県犬山市)に一部保存されています。

また、開業当初の蒸気機関車は客車は英国から輸入していました。150形式(重要文化財/鉄道記念物)は、「鉄道博物館」(さいたま市)に保存されています。

お問い合わせ先

川崎市川崎区役所まちづくり推進部地域振興課まちづくり推進係

住所: 〒210-8570 川崎市川崎区東田町8番地

電話: 044-201-3136

ファクス: 044-201-3209

メールアドレス: 61tisin@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号27512

くらし・総合

くらし・総合 こども・子育て

こども・子育て 魅力・イベント

魅力・イベント 事業者

事業者 市政情報

市政情報 防災・防犯・安全

防災・防犯・安全 川崎区

川崎区