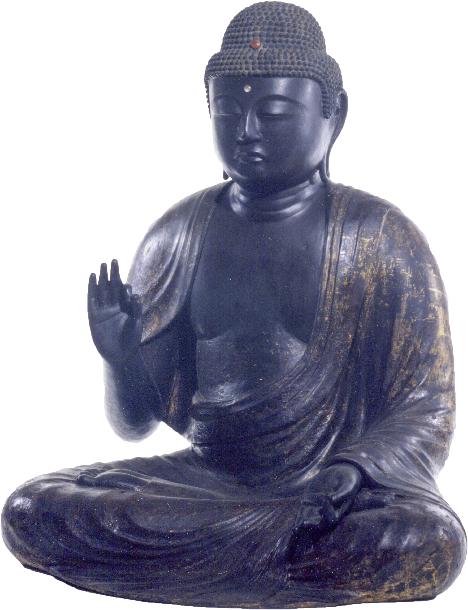

木造 阿弥陀如来坐像

- 公開日:

- 更新日:

木造 阿弥陀如来坐像 1軀

年代

平安時代

像高

75.5cm

所有者

法雲寺(麻生区高石2-6-1)

指定

市重要歴史記念物 昭和60年12月24日指定

解説

法雲寺は禅宗寺院では珍しく阿弥陀如来を本尊とする。『新編武蔵風土記稿』はこの像を行基作とするが、寺伝では後白河法皇の第2皇女笹子姫が東国に隠遁した際に授かった法皇の守護仏という。

像は衲衣を偏袒右肩に着し、右手を屈臂して掌を正面に向けて、左手は膝上で掌を上に向け、いずれも第1指と第2指を捻じる。いわゆる上品下生の来迎印を結ぶ坐像である。

寄木造で彫眼とし漆箔を施す。基本的には割矧造に近く、頭・体幹部を前後に割り矧いだ後に内刳りを施し、三道下で頭部と体部を割り離すいわゆる割首とし、さらに正中で左右に割り矧ぐ。この際に破損したのであろうか、本像は後頭部材にのみ別の一材が用いられている。左体側部を別材とし、右腕は肩・肘・手首で別材を寄せ、左手先は別材を差し込む。脚部は横一材を矧ぎ付けている。

まるい椀を伏せたような肉髻、整然と刻まれた小粒の螺髪、丸顔で穏和な表情、浅く穏やかな衣文など、一見して藤原時代に流行した、いわゆる定朝様の特色を備えている。

周知のように定朝様は平安時代を代表する仏師定朝が大成した優美な作風で、その典型は天喜元年(1053)に造立された定朝唯一の遺作である京都平等院鳳凰堂の本尊阿弥陀如来坐像に見られる。藤原時代中期に京都を中心に広がりをみせた定朝様は、藤原後期になると中央・地方を問わず流行するようになり、その影響は阿弥陀如来に限られたものではなく、すべての仏・菩薩に及び、後世「仏の本様」とまで称された。

東国における定朝様の展開は12世紀に入ってから始まる。県下では初め部分的に定朝様を取り入れた地方的作風の像が見られるが、次第に厚木金剛寺阿弥陀如来坐像や横浜証菩提寺阿弥陀三尊像などのように正当な寄木造を駆使した典型的な定朝様の作例も現れてくる。本像はこれらの像と比較しても作風・構造面ともに遜色ない出来映えで、市内に残る平安仏の中でも最もよく都風を偲ばせる屈指の佳作である。

お問い合わせ先

川崎市教育委員会事務局生涯学習部文化財課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3305

ファクス: 044-200-3756

メールアドレス: 88bunka@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号490