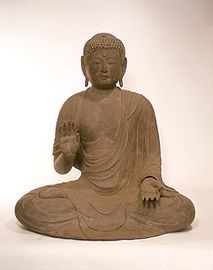

木造 釈迦如来坐像(常楽寺)

- 公開日:

- 更新日:

木造 釈迦如来坐像 1軀

年代

室町時代

像高

84.6cm

所有者

常楽寺(中原区宮内4-12-14)

指定

市重要歴史記念物 昭和43年2月10日指定

解説

本像は同じく市の重要歴史記念物に指定される十二神将像とともに宝佛殿と呼ばれる収蔵庫に安置される。

『新編武蔵風土記稿』には、常楽寺が宮内村の鎮守春日社の別当寺であったことが記されている。春日社本地堂の項には、本地仏である薬師如来坐像が祀られていたことが記されており、これが本像を指さすものと考えられる。というのも、現在釈迦如来像として祀られる本像は、造立当初は薬師如来像であったことが胎内に納められていた修理銘札によって明らかになったからである。

像は、偏袒右肩に納衣を着し、右手を屈臂して胸前で掌を前に向け、左手は膝上で掌を上に向けて、いわゆる施無畏印と与願印を結ぶ。この印相であれば釈迦如来でも差し支えないが、与願印を結ぶ掌に薬師の持物である薬壺を差していた竹釘の穴の痕跡が残っている。さらに胎内納入銘札の内、寛永13年(1636)と元禄2年(1689)銘札は「薬師」と記述しているが、宝永3年(1706)銘札には「釈迦」となっている。どのような経緯で薬師如来から釈迦如来に改名したのかは不明だが、その時期は元禄2年から宝永3年の17年間の間ということになる。

寄木造で玉眼嵌入。近年まで肉身部が江戸期の粗悪な漆箔で覆われて尊貌を損ねていたが、古色仕上げの修理が施され面目を一新した。白毫及び肉髻珠は水晶を嵌め込む。光背・台座は後補。

低めの肉髻、実人的な表情、やや繁雑な衣文表現などは、中世宋元風の影響と考えられる。左肩から腹部にかけて流れる衣文を膝間中央に広げる処理は、横浜証菩提寺阿弥陀如来坐像や鎌倉高徳院銅造阿弥陀如来坐像(鎌倉大仏)などに見られる衣文表現が崩れたものと思われる。本像の場合は13世紀後半頃の作と考えられる鎌倉極楽寺釈迦如来坐像の衣文処理に近いが、その造形を比較すると彫技は硬く彫りも浅い。すでに鎌倉時代の力強さは影をひそめ、総体に穏やかな作風となっている点を考えても時代の降下は否定できず、室町時代に入ってからの造立と思われる。

また、本像には寛文4年(1664)に江戸仏師竹内右京が補造した日光・月光両菩薩立像も伝わっている。両像にも多数の胎内文書や銘札が納められており、江戸時代を通じて厚い信仰を集めていたことを物語っている。

銘文

一、釈迦如来像胎内納入銘札

二、日光菩薩像胎内納入銘札

三、月光菩薩像胎内納入銘札

四、月光菩薩像胎内納入文書

お問い合わせ先

川崎市教育委員会事務局生涯学習部文化財課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3305

ファクス: 044-200-3756

メールアドレス: 88bunka@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号530