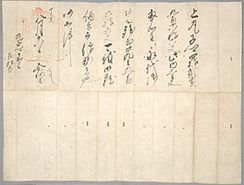

後北条氏の虎の印判状 天正十五年八月十八日付

- 公開日:

- 更新日:

年代

天正15(1587)年

法量

- 縦31.8cm

- 横42.8cm

所有者

中原区上丸子山王町1-1455

指定

市重要歴史記念物

昭和50(1975)年12月26日指定

解説

この印判状は、第5代小田原城主の北条氏直が、丸子郷の名主と百姓中に対して年貢の納入を命じているものである。この種の印判状は一般に、後北条氏の虎の印判状と呼ばれている。

この文書は、紙の上半分だけに書かれている。このように、料紙を横に2つ折りにして用いた形状を折紙という。

日付の上に押されている朱印判は、上部に虎のうずくまる形を、下部に印文「禄壽應穏」の4字をそれぞれ刻んでいる。その大きさは、虎の部分を含めると高さ9.2cm、方形部分は縦7.4cm、横7.3cmの二重郭になっていて、当時の印判の中でも堂々たるものである。

日付の下に記すところの「今阿ミ」(今阿弥)は、氏直の命をうけ、この印判状を発行した担当者で、右横に「奉之」とある。今阿弥の氏名は現在不明であるが、こうした職務に携わった者を、奉者といっている。

文中に「御蔵納」とあるのは、小田原城中の蔵に納入することを意味している。したがって、上丸子郷42貫566文の土地は、後北条氏の直轄領ということができる。この42貫566文の土地というのは、同時に42貫566文分の年貢の意味をももっている。このような年貢高による土地面積の表示方式が、いわゆる貫高制である。氏直は、その年貢のうち、三貫文分を2人の名主に永代(永久に)御免として与え、それを差し引いた残り39貫566文分の年貢の納入を命じているのである。

こうした処置をしていることからみて、上丸子郷は天正15(1587)年に直轄領に編入されたことを推測させる。直轄領には普通、代官を任命し、年貢などの納入とその支配をさせたが、この丸子郷の場合は、2人の名主にそれを代行させている。2人の名主のうち1人は、中村五郎兵衛とみてよい。

ところで、直轄領となった上丸子郷42貫566文の土地は、永禄7(1564)年3月23日に、氏直の父氏政が、高橋某に与えていた丸子村を召し上げ、これを「千葉殿御老母」(下総佐倉城主千葉胤富の母)に与えた地と同じといってよかろう。そこでも述べたように、この女性は胤富の弟親胤に嫁した北条氏康の娘とみられ、親胤の没後、その遺跡を継いだ胤富にとって、氏康の娘は養母であり、母といわれているのである。

上丸子郷は、未亡人となったこの氏康の娘に対し、兄妹あるいは弟姉の関係にあった氏政が、生活費といった意味合いで与えた土地であるから、与えられた人物が死亡すれば、北条家に戻され、直轄領となっているわけである。したがって、親胤に嫁した氏康の娘は、天正15年ころに死亡したものとみられ、また上丸子郷42貫文余の土地は、永禄7年から天正15年までの間、その女性の所領となっていたことがわかる。

原文

お問い合わせ先

川崎市教育委員会事務局生涯学習部文化財課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3305

ファクス: 044-200-3756

メールアドレス: 88bunka@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号745