食中毒の予防について

- 公開日:

- 更新日:

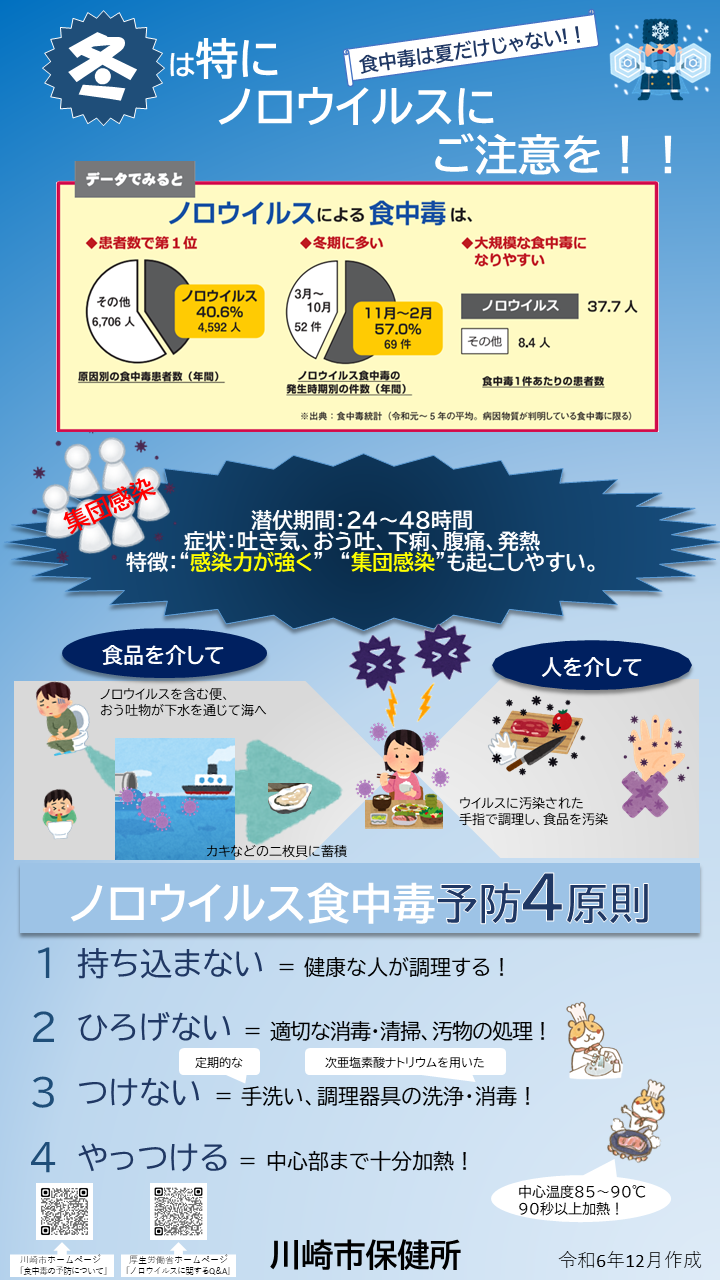

ノロウイルス食中毒警戒情報が発令されました

ノロウイルスによる食中毒の発生が懸念されるため、食品の取扱いと体調管理には十分に注意してください。

ノロウイルス食中毒予防について

ノロウイルスによる食中毒は年間を通じて発生しますが、特に冬季(特に11月~1月)に多く発生します。ノロウイルスは感染力が強く、集団感染することもあるため、しっかりと予防しましょう。

☆ノロウイルスの特徴

- わずかなウイルス(10~100個)でも感染するほど、感染力が強いです。

- ウイルスに汚染された食品、感染者が手を洗わずにノロウイルスに汚染された手で調理した食品、汚染された食品に触れた人の手を介して感染します。また、感染者のおう吐物や便、さらに手すりやドアノブなどを介して感染することもあります。

- 感染しても発症しないことがあります。症状が出なくても、ノロウイルスの排泄は便中に1週間程度続くことがあるため、気付かず他の人にうつす危険があります。

- 乳幼児や高齢者は発症・重症化しやすいので、特に注意が必要です。

- 特効薬やワクチンはありません。

☆ノロウイルス食中毒を防ぐために

- 手を石鹸でこまめに洗いましょう。

- 牡蠣等の二枚貝を食べるときは、生食を控え、中心部までしっかりと加熱しましょう。(中心温度85~90℃以上で90秒間以上加熱)

- 二枚貝以外の食品も、人の手を介してノロウイルスに汚染されている可能性があります。中心部までしっかり加熱しましょう。

- 食器、調理器具、ふきん等はよく洗い、次亜塩素酸ナトリウムや熱湯で消毒しましょう。

- 患者の便やおう吐物が付着した箇所も、次亜塩素酸ナトリウムや熱湯で消毒しましょう。

☆もし感染が疑われたら、早めに医療機関を受診しましょう。

ノロウイルス食中毒予防対策リーフレット(厚生労働省)

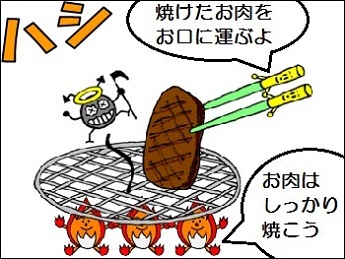

焼肉・バーベキュー等を楽しむために~トングとお箸の使い分け~

使い分けがきちんとできていないと、食中毒の原因になることがあります。

「トング」は生肉をつかむとき、裏返すときに!「お箸」は焼けたお肉をとるときに!

(1)生肉をトングでつかみ、網に乗せる

(2)片面が焼けたら、トングを使って肉をうら返す

(3)肉をよく焼き、ハシを使って取り上げる

(4)よく噛んで食べる

トング トング ハシ と覚えてね

関連記事

- 【動画】焼肉を楽しむために~食中毒予防を学ぼう!~(農林水産省)外部リンク

YouTube農林水産省公式チャンネルに移動します。

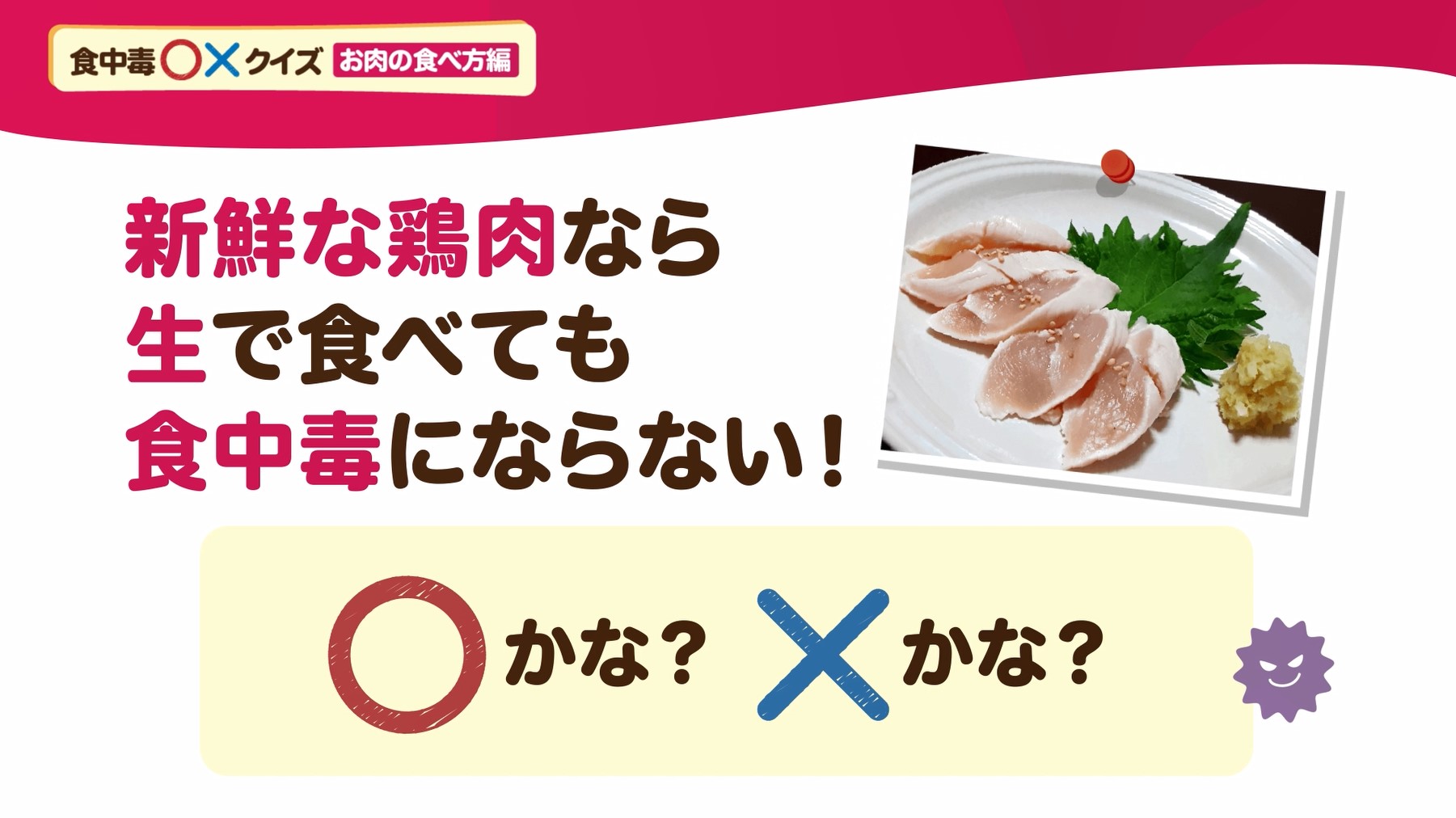

カンピロバクターによる食中毒の予防について

カンピロバクター食中毒は、近年、わが国で発生している細菌性食中毒の中で、発生件数が最も多い食中毒です。本菌に汚染された食品、飲料水の摂取によって感染します。(100個程度と比較的少ない菌量を摂取することにより感染が成立)

原因食品は、主に鶏の刺身やたたき、生レバー、生焼けの肉、菌のついた包丁やまな板で調理した食品などです。加熱調理によりカンピロバクターを死滅させること、及びカンピロバクターに汚染されている可能性のある食品からの二次汚染を防止することにより予防が可能です。具体的には、使用した調理器具は洗浄・消毒した後よく乾燥させ、調理の前後及びトイレの後は石鹸で手を洗うことが大切です。

詳細はこちらをご覧ください。

生、又は加熱不十分な食肉による食中毒について

生、又は加熱不十分な食肉や内臓を喫食することは、一般的に食中毒のリスクがありますので、控えるようお願いいたします。

特に子供、高齢者、食中毒に対する抵抗力の弱い人は、食肉の生食は控えてください。

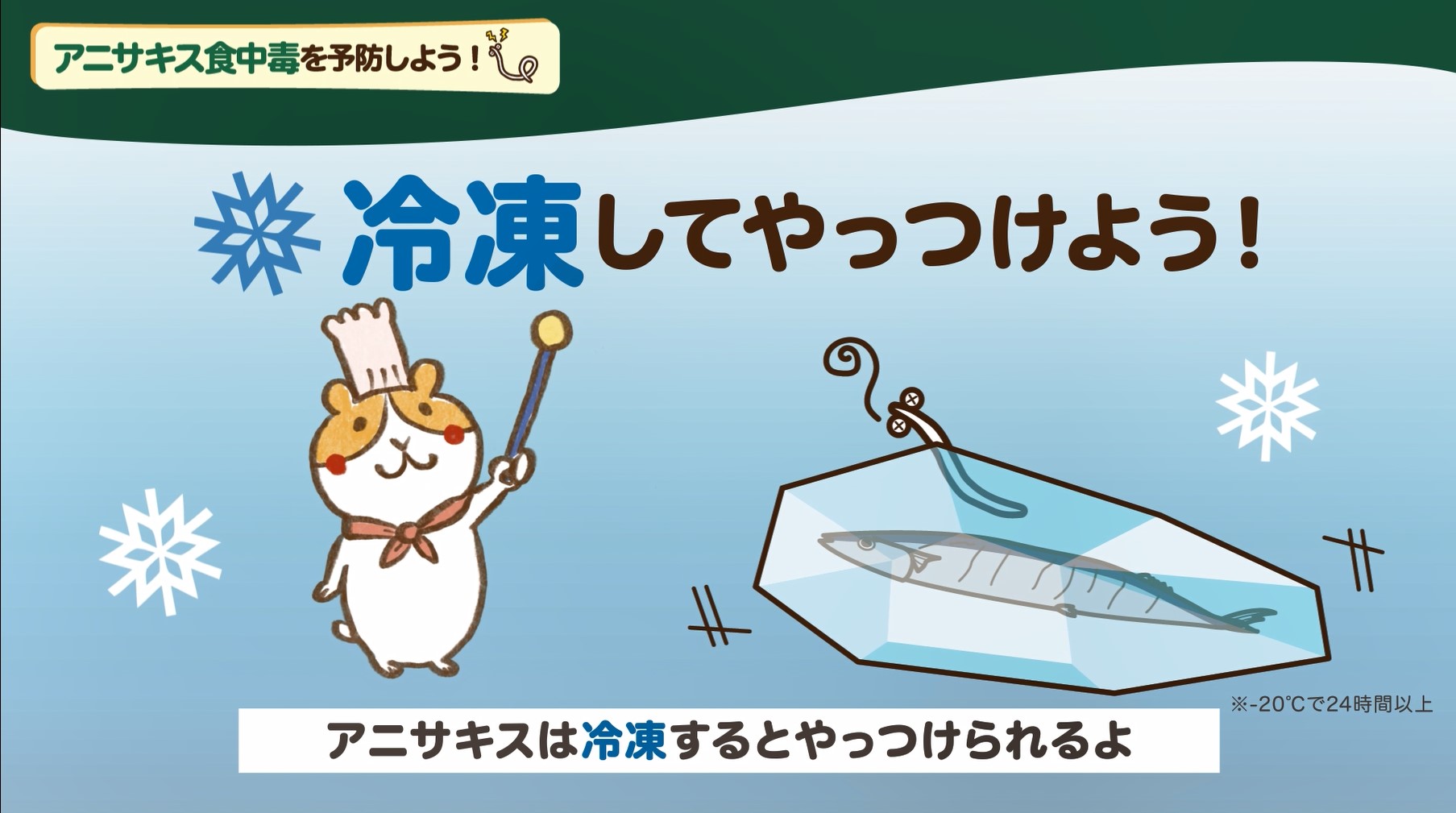

アニサキスによる食中毒の予防について

近年、生鮮魚介類に寄生したアニサキスによる食中毒が増加しています。

アニサキスは寄生虫の一種で、その幼虫がサバ、サンマ、イカ、イワシ、カツオ、イナダ、アジなどに寄生します。アニサキスが寄生した刺身等を食べた場合、激しい腹痛やおう吐などの症状を起こします。

一般的な料理で使う程度の量や濃度の塩・わさび・酢などではアニサキス幼虫は死滅しないため、魚介類は新鮮なものを選び、早期に内臓を除去する・加熱する・細かく刻むことにより予防しましょう。また、-20℃で24時間以上の冷凍でも予防することができます。

フグによる食中毒の予防について

釣果やいただきものとして手に入れたフグを、家庭で調理し、これを食べて食中毒となる事例が毎年発生しています。フグによる食中毒は死亡するおそれもあります。フグの処理は、フグを取扱う資格をもった専門の方(神奈川県内では「ふぐ包丁師免許」の取得者)にお願いしてください。決して自ら調理して食べることはしないでください。

ハチミツによる乳児ボツリヌス症について

赤ちゃん(生後1年未満の乳児)にはハチミツやハチミツ入りの飲料・お菓子などの食品をあげないようにしてください。ハチミツを赤ちゃんに与えることで、「乳児ボツリヌス症」という重い症状を引き起こしてしまうことがあります。

一般的には健康食品として認識されているハチミツですが、ハチミツの中には、「ボツリヌス菌」という食中毒菌の芽胞(細菌の種のようなもの。)が含まれていることがあります。この芽胞が乳児の体の中で毒素を作り出し、重い症状(「乳児ボツリヌス症」)を引き起こし、場合によっては死に至ることもあります。

大人は消化器官が発達しているので、ハチミツが原因でボツリヌス症になる心配はありませんが、赤ちゃんは消化器官が未発達であり、抵抗力も弱いため、「乳児ボツリヌス症」を発症してしまうことがありますので十分御注意ください。

真空パック詰食品のボツリヌス食中毒対策について

真空パックなどの密封食品でも、常温で放置しておくと、ボツリヌス菌が増殖し、命にかかわる食中毒の原因になることがあります。

「要冷蔵」「10℃以下で保存してください」などの表示がある場合は、冷蔵庫などでの適切な保存が必要です。

密封食品で、膨張・異常のある場合は、菌が増殖している可能性があります。絶対に食べないようにしてください。

家庭でビン詰め、缶詰などの密封食品を作るときは、材料をよく洗浄し、必ず10℃以下で保存してください。

・真空パック詰食品(容器包装詰低酸性食品)のボツリヌス食中毒対策(厚生労働省ホームページ)外部リンク

受付・問い合わせ先

川崎区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係

044-201-3221

61eisei@city.kawasaki.jp

幸区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係

044-556-6683

63eisei@city.kawasaki.jp

中原区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係

044-744-3273

65eisei@city.kawasaki.jp

高津区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係

044-861-3323

67eisei@city.kawasaki.jp

宮前区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係

044-856-3272

69eisei@city.kawasaki.jp

多摩区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係

044-935-3308

71eisei@city.kawasaki.jp

麻生区役所地域みまもり支援センター(福祉事務所・保健所支所)衛生課食品衛生係

044-965-5164

73eisei@city.kawasaki.jp

お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生課

〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地

電話:044-200-2445・2452・0221

ファクス:044-200-3927

メールアドレス:40syoku@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号62971

くらし・総合

くらし・総合 こども・子育て

こども・子育て 魅力・イベント

魅力・イベント 事業者

事業者 市政情報

市政情報 防災・防犯・安全

防災・防犯・安全