遊山慕仙詩碑(ゆうざんぼせんしひ)

- 公開日:

- 更新日:

遊山慕仙詩碑

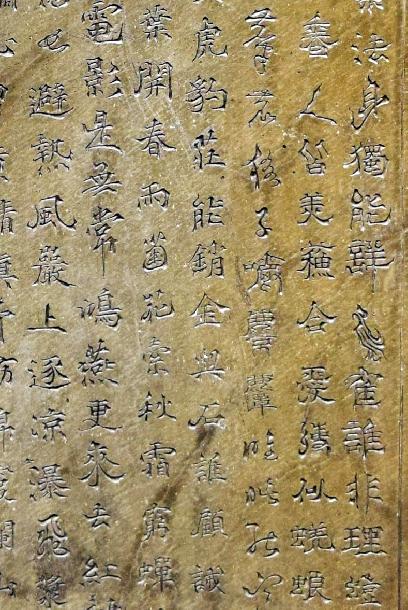

碑の表面に刻まれた文字

年代

天保4(1833)年

法量

- 高さ 199.1cm

- 最大幅 117.2cm

- 最大厚 35.0cm

所有者

所在地

川崎市川崎区大師町4-48

指定

市重要郷土資料

令和元(2019)年7月23日指定

解説

遊山慕仙詩碑は、儒学者であり書家でもある亀田鵬斎(かめだぼうさい)の書法を継承した江戸時代後期の書家である寺本海若(てらもとかいじゃく)が建立した書碑である。寺本海若が、三筆の一人として称えられる空海の書法で揮毫し、天保5(1834)年の弘法大師一千年遠忌に際して、川崎大師平間寺に奉納した。石工は、字彫りの名工として名の伝わる窪世祥(くぼせいしょう)である。碑の表面には、空海が作詩した漢詩「遊山慕仙詩(ゆうざんぼせんし)」が刻まれている。内容としては、中国の学者の神仙思想を批判、継承しながら、自然の働きを通して仏教の真髄を語り、人々を迷いから救い、悟りの世界へ導くことの悲願実現について述べられている。

本碑の特徴としては、一千年遠忌の奉納品の数少ない現存例であるとともに、『大師河原開帳諸々奉納并ニ錺物目録(だいしがわらかいちょうもろもろほうのうならびにかざりものもくろく)』や寺本海若が著した『雁可年日記(かりがねにっき)』などの文献資料からも奉納されたことが確認できる貴重な事例であり、寺本海若が係わった数少ない書碑のなかで、大師書法によって揮毫したものとしては現在唯一確認できるものである。また、寺本海若については、現存する資料が少ないため、実績を確認することができる貴重な資料でもある。

以上のことから、本碑は、大師信仰と近世書道史上の大師書法の記録を現在に伝えるものであり、また、寺本海若に係る数少ない資料の一つでもあることから、多面的な価値を有する近世金石文資料として文化財的価値が大変高いと認められる。

お問い合わせ先

川崎市教育委員会事務局生涯学習部文化財課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3305

ファクス: 044-200-3756

メールアドレス: 88bunka@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号109520