旧原家住宅

- 公開日:

- 更新日:

旧原家住宅 1棟

附

棟札 1枚

居宅新築諸職人控・居宅上棟式諸事控 1冊

建築年代

明治44年(1911)

規模

主屋1階 桁行17.6m、梁間13.3m

主屋2階 桁行10.9m、梁間9.1m

風呂場・便所 桁行3.1m、梁間5.6m

構造形式

木造2階建 入母屋造 桟瓦葺(一部下屋 銅版葺)

風呂場・便所 木造平屋建 切妻造 桟瓦葺

所有者

川崎市

所在地

多摩区枡形7-1-1

川崎市立日本民家園内

指定

市重要歴史記念物 平成13年1月23日指定

解説

原家は近世以来の旧家で、代々中原往還に面する小杉陣屋町に屋敷を構え、明治期には小杉村における有数の豪農であった。明治44年(1911)には旧主屋を一新し、新時代の生活に対応した間取りを持つ2階建・入母屋造瓦葺の近代的な主屋を新築した。この建物は、平成3年、日本民家園に移築・復原されている。

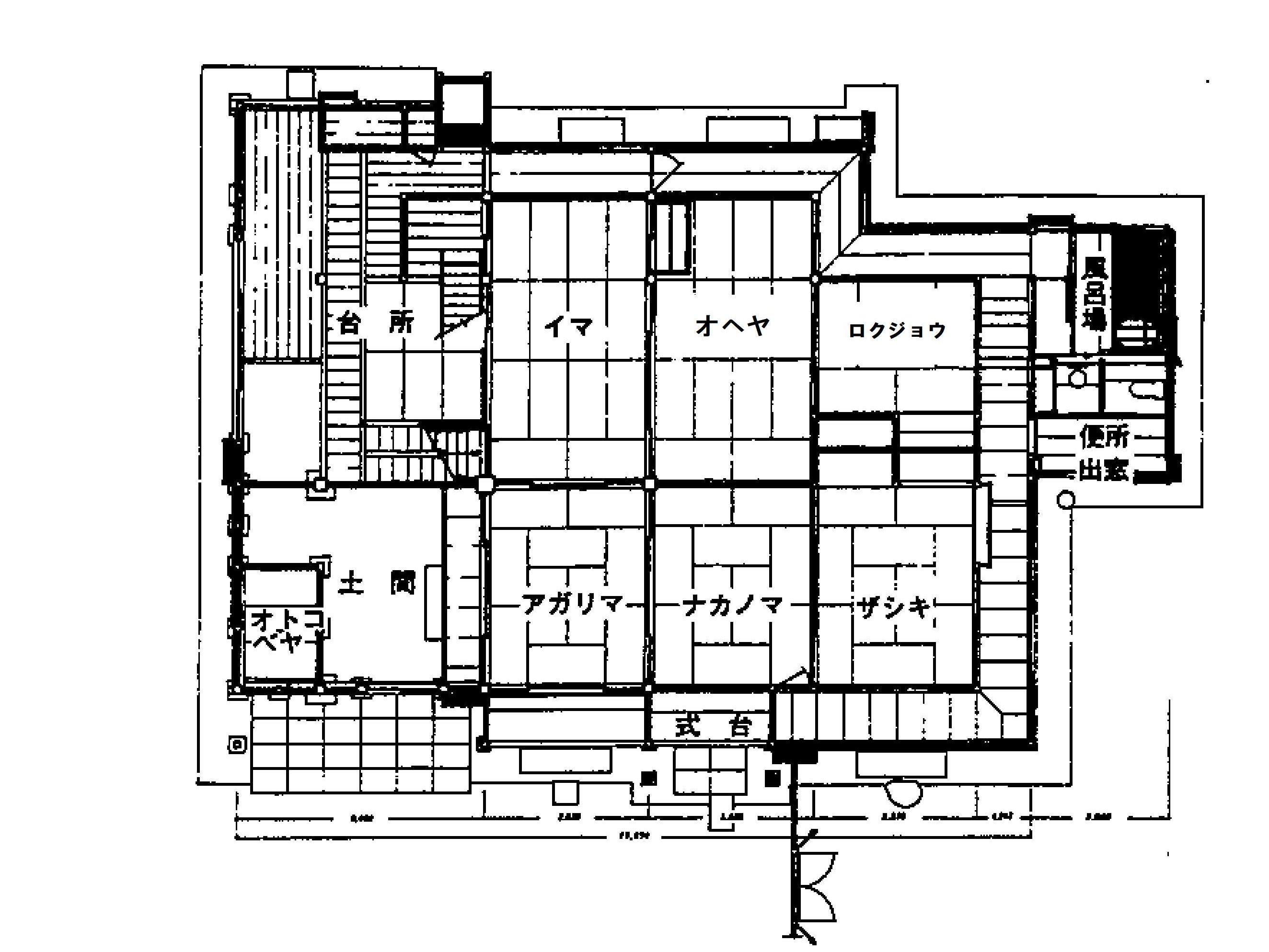

主屋は、1階が桁行9間4尺(58尺)、梁間7間2尺5寸(43.5尺)の規模で、東面の入側縁に接して東北に風呂場と便所を張り出す。間取りは、大黒柱と小黒柱が立つ棟通りで梁行を二分し、また桁行を2間毎に四分割して、そのうちの東側六室を畳敷の座敷とした六間取平面であり、西側の表を土間、裏を勝手の間(台所)とする。表の床上二室は各拾畳間で、東より奥座敷、仲の間、広間(アガリマ)を並べ、それらの裏に東より六畳の裏座敷(ロクジョウ)と拾四畳の仏間(オヘヤ)及び茶の間(イマ)を配している。茶の間の東にそれと同じ広さの仏間を設けること、その二室を含む西側四室の間仕切りを引違戸にして、一室に解放できる間取りであるのが注目される。仲の間の南面に式台を張り出し、正面に向唐破風の屋根をかけるのは当家の格式を示すものである。奥座敷は床の間と違棚、付書院を備えた客座敷であり、内法上小壁に化粧長押を廻して、棹縁天井を高く張る。裏座敷は床の間のある書院座敷で、婦人の部屋であろう。奥座敷の南東二面及び裏三室の北面に廻した入側縁の外面に明かり取りのための硝子戸を建てている。この硝子戸は国産の板硝子を用いた初期の例である。

桁行6間、梁間5間の2階部分は,土間・勝手の間と西側四室の上にのり、棟通りと南北両側通りの桁行2間毎に立つ柱を全て通し柱とした構造は合理的である。室割りは、表に八畳間を三室並べ、裏の東寄りに八畳と六畳間をとる。これらの各室は家族の部屋に当てられたのであろう。

原家住宅は、太い柱と差鴨居を多用した木太い建築であり、2階の軒を出桁造りの二軒とし、寄棟造桟瓦葺の奥座敷・裏座敷の屋根の軒も出桁造りとする、明治期の建築に特有の骨格の太い豪気な気風を備えている。木材は、外部の軒と1階見え掛かりの構造材及び造作材に欅を用い、2階に欅と檜・杉など良質の材料を豊富に使い、全てにわたり丁寧な仕上げを施している。特に、木材の継手と仕口の工法は伝統的な技術を継承・発展させたもので、その種類は多様で、しかも精緻であり、明治期の木造建築技術の水準の高さを示している。

以上のように、当住宅は骨格の太い木造2階建ての民家であり、良質の木材を使い、精緻な工法を駆使して質の高い建築にまとめている。

また、棟札と居宅新築諸職人控・居宅上棟式諸事控により、建築年代及び大工棟梁の名が川崎市域の大工である市川登代次郎と判明しており、川崎市域に建築された代表的な明治期の近代和風建築として重要な遺構である。

旧原家住宅1階平面図

旧原家住宅2階平面図

関連記事

- 川崎市立日本民家園

川崎市立日本民家園については、こちらをご覧ください。

お問い合わせ先

川崎市教育委員会事務局生涯学習部文化財課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3305

ファクス: 044-200-3756

メールアドレス: 88bunka@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号311